|

|

PLAGUICIDAS PLAGUICIDAS

MORTALES

A quienes han seguido de cerca -y sin anteojeras- la

relación entre los plaguicidas y el nacimiento de niños

con malformaciones congénitas, no les sorprenden los casos de la

provincia de Melipilla descritos en la edición Nº 577 de PF.

Lo que no deja de asombrar es la ceguera de quienes debieran tomar decisiones

para impedir que esto siga ocurriendo.

Los empresarios de la agroexportación y las autoridades con injerencia

en el tema, prefieren refugiarse en la excusa de que no hay “certeza”

de daños genéticos provocados por los agrotóxicos.

También niegan otros efectos (cancerígenos, neurológicos,

etc.) en las personas directamente expuestas a estos productos. Si bien

es cierto que es muy difícil establecer con certeza una relación

causa-efecto cuando el perjuicio no se manifiesta de inmediato, existen

suficientes estudios que descartan que se trate de una mera coincidencia.

En Chile, estos estudios los han realizado generalmente mujeres del área

de la salud y en las zonas dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas

para la exportación en las regiones V, VI, VII, VIII y Metropolitana,

que son las que presentan un mayor consumo de plaguicidas.

La investigación más reciente, cuyos resultados se dieron

a conocer el año pasado con escasa repercusión, la efectuó

Soledad Duk, académica del Departamento de Biología Molecular

de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción.

Fue un trabajo de más dos años con alrededor de cien temporeras

de las comunas de Nacimiento, Negrete, Mulchén y Coihueco. Los

análisis revelaron que estas mujeres tenían cuatro veces

más daños genéticos, a nivel de cromosomas, que aquellas

de zonas urbanas sin contacto con plaguicidas. Por consiguiente, el riesgo

de experimentar en el futuro afecciones como cáncer y dar a luz

hijos con malformaciones congénitas, es mucho mayor. Y eso que

las trabajadoras monitoreadas no manipulaban agrotóxicos en forma

directa.

“Por lo general, se considera que las temporeras no están

expuestas a los plaguicidas, porque se supone que ellas entran a los campos

después de haber sido fumigados. Pero a menudo no les permiten

usar guantes cuando seleccionan la fruta, pues les restaría sensibilidad

en los dedos. Además entran a cosechar con la misma ropa con que

salen de sus casas. Luego la lavan junto con la ropa de toda la familia

y eso implica contaminar el hogar, los alimentos, los niños. Tampoco

se cumple a cabalidad con las leyes laborales en el aspecto sanitario,

como tener agua y comedores a disposición de las temporeras. Por

eso, porque no se les proporcionan los medios de protección adecuados,

creo que las mujeres tienen mayor riesgo”, señala la bióloga.

Y agrega algo más: “Ellas no se atreven a decir que están

mareadas o que se sienten mal, porque les dicen que si no están

dispuestas a trabajar hay veinte personas esperando ocupar su lugar”.

Este estudio es el primer análisis teórico-práctico

realizado en la VIII Región sobre los peligros que acechan a las

trabajadoras de la agroexportación. Y se hizo porque, según

dijo Soledad Duk, “notamos que a nivel reproductivo hay un incremento

en los niños que nacen con poco peso, en los abortos y otros problemas

de fertilidad”. Por esa razón, enfatiza la necesidad de informar

a hombres y mujeres de los riesgos genéticos y reproductivos que

corren en el lugar de trabajo, y tomar las medidas necesarias.

EL “BOOM” RANCAGÜINO

El primer llamado de atención sobre la vinculación

entre el uso de plaguicidas y un aumento de las malformaciones genéticas

lo formuló, a fines de los 80, la médico genetista Victoria

Mella, del Hospital Regional de Rancagua. En esa oportunidad, tras un

riguroso seguimiento de casos, logró establecer que en esta zona,

donde se generó el boom de la fruticultura, la cantidad de niños

que nacía con malformaciones severas múltiples casi triplicaba

la media nacional.

Con posterioridad, otro estudio de la matrona Alejandra Rojas -que contó

con la colaboración de las doctoras Ximena Barraza y María

Elena Ojeda que consistió en el seguimiento de 427 casos de niños

malformados nacidos en el Hospital Regional de Rancagua entre 1996 y 1998-

señaló que los padres expuestos a plaguicidas tienen un

40 por ciento de riesgo de concebir hijos con alguna malformación,

como hidrocefalia, anancefalia, mielomeningocele (columna abierta o bífida),

fisura palatina o síndrome de Down, entre otras. La exposición

puede ser tanto del padre como de la madre, por vivir en las cercanías

de campos fumigados o por su actividad laboral.

“Los plaguicidas son reconocidos como agentes genotóxicos,

es decir, interactúan directa o indirectamente con el material

genético, modificándolo o variando su expresión”,

señaló Ximena Barraza en un seminario donde describió

los resultados de este trabajo. La pediatra genetista explicó,

además, que como las células tienen cierta capacidad de

reparación, una célula puede recuperarse si el daño

no es muy intenso. Pero si éste es muy grande, la célula

puede morir o sobrevivir con un daño o modificación que

transmitirá a su descendencia. Así, pueden ser varias las

generaciones en riesgo.

Para la doctora Barraza, la mejor forma de evitar el riesgo para la salud

humana y ambiental es disminuir al máximo la exposición

a plaguicidas. ¿Cómo? Simplemente reduciendo su uso o mediante

métodos alternativos para el control de plagas. “Se trata

de un problema de salud pública”, afirma. Lamentablemente,

eso no ha ocurrido. En los últimos seis años, la importación

de plaguicidas en Chile se ha incrementado en 280 por ciento. Son más

de cien productos los que circulan libremente con autorización

del SAG, a pesar que varios de ellos han sido clasificados como “sumamente

peligrosos” y “muy peligrosos” por la Organización

Mundial de la Salud (OMS). Mientras, los casos de niños que nacen

con malformaciones se incrementan desde la III Región (Copiapó)

hasta la VII. Los más expuestos son los aproximadamente 400 mil

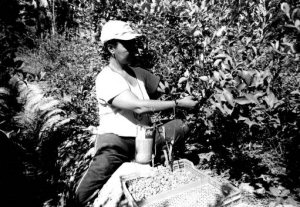

trabajadores y trabajadoras agrícolas que a partir de noviembre

entran de lleno a la temporada de cosecha.

MITO DEL “USO SEGURO”

Además de los estudios teórico-prácticos

realizados en Chile, hace décadas existen en el ámbito internacional

evidencias científicas sobre la relación entre el uso de

plaguicidas y enfermedades y disfunciones de los sistemas nervioso, inmunológico

y reproductivo. María Elena Rozas, coordinadora de Alianza por

una Mejor Calidad de Vida y Red de Acción en Plaguicidas y sus

Alternativas en América Latina (Rap-AL), señala que esas

evidencias las han aportado instituciones como la Agencia de Protección

Ambiental de Estados Unidos, la Academia de Ciencias de ese país,

el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, la Organización

Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigaciones del

Cáncer.

Detrás del negocio de los agrotóxicos está un puñado

de influyentes transnacionales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf, Dupont

y Dow, las mismas que comandan el negociado de los transgénicos.

Y detrás de las importaciones de los plaguicidas en Chile -el año

pasado fueron 21.196 toneladas- se cobijan los intereses del sector agroexportador,

que ocupa el tercer lugar entre los que lideran el “éxito”

del modelo neoliberal en nuestro país. En la temporada recién

pasada este sector acumuló un ingreso superior a 1.900 millones

de dólares.

María Elena Rozas señala, sin embargo, que es perfectamente

posible pensar en una agricultura industrializada sin uso de agrotóxicos.

“Investigadores y productores agrícolas han demostrado que

es viable obtener un balance entre el medio ambiente, los rendimientos

sostenibles, la fertilidad biológica del suelo y el control natural

de plagas, a través del diseño de agroecosistemas diversificados

-lo opuesto a los monocultivos industriales- y el uso de tecnologías

de bajo costo. En Chile un estudio realizado por la Fundación para

la Innovación Agraria (FIA) demostró que la mayoría

de las plagas y enfermedades del campo se pueden controlar en forma biológica”,

dice la dirigenta de Rap-AL.

En su opinión, ¿por qué hay tantos problemas de salud

en Chile que tienen su origen en el uso de plaguicidas? Nuestro país

es el que presenta la mayor cantidad de niños que nacen con malformaciones

en América Latina.

“Por una parte, se debe a que en Chile están registrados

plaguicidas que la OMS ha clasificado como extremada y altamente peligrosos,

con gran potencial para producir intoxicaciones agudas. Pero también

se usan muchos plaguicidas que producen efectos crónicos, o sea,

que se manifiestan en el largo plazo. Por otra parte, existen normas para

reglamentar el uso de plaguicidas que no se respetan, y condiciones económicas,

laborales, culturales y sociales que no pueden garantizar ese mito del

‘uso seguro de plaguicidas’. En nuestro país, y en

general, en América Latina, no existe ninguna posibilidad del ‘uso

seguro’ que proclama el discurso oficial”.

¿Qué es lo que impide que eso ocurra?

“Uno de los mayores problemas es que la agricultura convencional

obliga a los trabajadores a manipular venenos que ponen en peligro sus

vidas, en aras de una mayor productividad y de una supuesta mejor calidad

de los productos que se exportan. Además, es evidente que existe

falta de voluntad política de las máximas autoridades para

fomentar, efectivamente, una agricultura sin químicos. Tampoco

hay voluntad en los empresarios, que en su mayoría se saltan las

normas y no respetan el derecho de los trabajadores a ser informados sobre

los riesgos que corren. Respecto de los funcionarios, falta información

y capacitación, como también faltan recursos. En esas condiciones,

las posibilidades para fiscalizar la gran cantidad de predios agrícolas

que hay en el país son ínfimas”.

Por eso, Rap-AL plantea que las autoridades deben adoptar medidas para

prohibir los plaguicidas más dañinos y la población

debe exigir protección frente al uso abusivo de agrotóxicos.

“Pero las autoridades, de Melipilla por ejemplo, intentan demostrar

capacidad de reacción frente a la inquietud de la población

por el aumento de malformaciones congénitas (ver PF 577) con actos

burocráticos como la Comisión Provincial de Plaguicidas

-integrada por la gobernación y prácticamente todos los

servicios públicos (incluyendo el INP) e instituciones privadas

(empresariales), como la Mutual de Seguridad y la Asociación Chilena

de Seguridad (ACHS) que, entre otras cosas, no reconocen las intoxicaciones

con plaguicidas como accidentes o enfermedades laborales-, uno de cuyos

objetivos fue dar inicio a una campaña de prevención: ‘Por

el uso responsable de plaguicidas: Protejamos nuestra salud y el medio

ambiente’. Nuevamente, la responsabilidad de ese ‘protejamos’

es asignada a los trabajadores, como si tuvieran alguna posibilidad de

incidir en las decisiones de los empresarios sobre cuándo y cómo

fumigar, dotación de ropas, guantes, mascarillas y otros equipos

de protección. Más aún, cuando la mayoría

de las temporeras vinculadas a esas labores están a merced de contratistas

que les escatiman la mitad de sus salarios”.

MANEJO ECOLOGICO

DE PLAGAS EN CUBA

Un ejemplo de modelo agrícola sin plaguicidas

es el que ha venido ganando terreno en Cuba desde los años 70,

cuando se inició un sistema que combina el control químico

y el control biológico de plagas, con el propósito de ir

reduciendo paulatinamente el primero. Este manejo ecológico se

basa, a grandes rasgos, en la instalación de centros, en distintas

partes de la isla, donde se reproducen insectos y hongos que son enemigos

naturales de ciertas plagas, los que luego se liberan al ambiente. También

se utilizan plantas que repelen insectos y hongos dañinos, y otras

que atraen organismos benéficos.

En forma paralela, los cubanos pusieron en práctica métodos

de control cultural para prevenir el ataque de plagas, como la rotación

y la asociación de cultivos (mezclando diferentes especies que

se protegen entre sí) y manejo ecológico de los suelos,

entre otros. “En muchos países latinoamericanos se presta

escasa atención a la investigación de control cultural,

porque al empresario privado le resulta menos rentable”, señala

Nilda Pérez, coordinadora de Rap-AL en Cuba.

En el primer año de aplicación de estas prácticas,

el uso de plaguicidas se redujo en 55 por ciento. En 1992 la baja era

de 63 por ciento y ha continuado descendiendo. En la actualidad, se emplean

medios biológicos de control en más de un millón

de hectáreas, lo que representa la cuarta parte de la superficie

cultivable de la isla. Además de las ventajas ambientales, el control

biológico genera beneficios económicos nada despreciables.

Algunas de estas prácticas han significado el ahorro de dos tercios

de lo que se hubiera gastado en agrotóxicos. Nilda Pérez

destaca que estos avances hacia una agricultura sana y sustentable se

han dado debido al interés del Estado, al trabajo de un número

elevado de investigadores, educadores y aplicadores especializados en

este tipo de producción, y al diseño de programas que buscan

combinar seguridad alimentaria con desarrollo humano

PATRICIA BRAVO

MUERTE DE TEMPORERA

El 7 de octubre falleció en el Hospital Hernán

Henríquez, de Temuco, la temporera Macarena Elizabeth Mendoza Valenzuela,

de 20 años, a causa de una intoxicación aguda producida

por inhalación de agrotóxicos. La joven trabajaba en el

fundo San Luis, de la comuna de Lautaro, donde le encargaron que preparara

una mezcla de insecticidas y fertilizantes para aplicar en plantaciones

de arándanos, sin más protección que guantes y una

mascarilla de género. Durante esta faena, Macarena sintió

mareos y malestar estomacal. Poco después, inconsciente, fue trasladada

a diversos centros de urgencia, pero no se logró salvarla. Otra

temporera también experimentó síntomas de intoxicación

y quedó internada en el servicio de urgencia del Hospital de Lautaro.

Intoxicaciones de este tipo ocurren año tras año. El 2003

se notificaron 633 intoxicaciones agudas causadas por plaguicidas en el

país, con una tasa de 4,7 por cien mil habitantes. Pero como en

muchas regiones estos casos no se registran -por cada caso notificado

existen cuatro sin notificar-, se estima que a nivel nacional, en un escenario

conservador, ocurren aproximadamente 2.500 intoxicaciones al año.

Aunque son los que más corren riesgos, no sólo los trabajadores

del campo están expuestos. A menudo las intoxicaciones son resultado

de fumigaciones aéreas, como la que en octubre de 2003 comprometió

la salud de los niños de la Escuela G-737 de María Pinto,

en la provincia de Melipilla. Cinco estudiantes debieron quedar hospitalizados.

La empresa Alas Agrícolas había fumigado un predio de Ruiz

y Gallo Ltda. a sólo 17 metros de la escuela, en circunstancias

que la ley exige más de 200 metros de distancia respecto de cualquier

centro poblado. El Sesma le aplicó una multa que las autoridades

del colegio estimaron irrisoria.

Y en septiembre de este año, el director de la escuela de Pan de

Azúcar, localidad de la provincia de Coquimbo, denunció

que los niños y habitantes del lugar sufren cada vez mayores dolencias

provocadas por las fumigaciones, que se efectúan desde hace alrededor

de diez años en los cultivos de hortalizas colindantes. “En

esta escuela hay 331 niños, desde prekinder, y lo más común

es que sufran dolores de cabeza. Las aspirinas no duran nada... A veces

también tienen mareos y náuseas”, dice María

Aguilera, jefa técnica del establecimiento escolar. En otras escuelas

rurales expuestas al mismo problema los profesores han detectado un alto

nivel de dificultades de aprendizaje y coordinación motora fina

en los niños

Volver | Imprimir

| Enviar

por email |