En el año del En el año del

derrumbe

Hay elementos en el aire que auguran malos tiempos. Como aves agoreras, las señales, los indicadores, los gráficos económicos chillan de manera destemplada para alertar sobre un oscuro pronóstico. Un desequilibrio mayúsculo que nos lleva a observar con incredulidad alteraciones que hace pocos años no estaban siquiera en nuestra imaginación. Como que el dólar -la divisa fuerte, ancla, la medida de todos los negocios, la moneda de reserva- rodara por los suelos, eso sólo podría haber estado en un guión de ficción o en los lúgubres vaticinios de un oráculo. O que el petróleo se elevara a más de cien dólares el barril o que un afroamericano -¡y además liberal!- sea una carta presidencial en Estados Unidos. Los tiempos están cambiando.

Pero todo ello no parece ser muy nuevo. Sólo lo es en la medida que ha tocado las grandes finanzas, los equilibrios del gran capital globalizado. La oscuridad económica que se avecina ya era percibida y sufrida por miles de millones de personas alrededor del mundo, en un dolor causado, precisamente, por aquel gran capital y su fruición por la ganancia a toda costa.

El proceso de las llamadas reformas estructurales a la economía -con privatizaciones, reducción del aparato y rol del Estado, desregulación de todos los mercados, apertura comercial y austeridad fiscal, y todo aquel recetario voceado como el remedio económico universal- se inicia a partir de la última mitad de la década de los 80 y es reforzado durante los 90, con el colapso de la Unión Soviética y los países del Este de Europa, o con la tábula rasa que dejaban en nuestras latitudes las dictaduras militares. Este proceso sirvió para que el gran capital cumpliera con sus objetivos.

Nunca en la historia económica reciente -sólo en los años previos al gran crack de 1929- la desigualdad en la distribución de la riqueza había alcanzado diferencias tan abismales. En sólo veinte años, los ricos son mucho más ricos, los pobres siguen siendo pobres, y las capas medias están cada vez más empobrecidas. Tras estos antecedentes vividos en todo el mundo, incluido Estados Unidos (y para ello basta los discursos de las campañas de Hillary Clinton y Barack Obama), que el sistema económico tambalee, no parece una gran sorpresa.

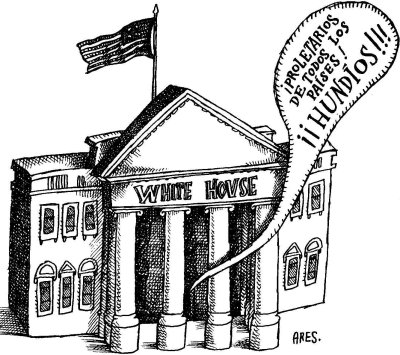

El deterioro económico y el colapso de las políticas tradicionales generado por las reformas económicas instaladas en Latinoamérica durante la década de los 90, ha revitalizado los movimientos sociales y creado nuevos referentes políticos que buscan recuperar los vulnerados intereses de la población. Un proceso que demanda la reversión de toda la institucionalidad construida a favor del gran capital globalizado, que por la evidencia del desastre, no constituye una sorpresa. Sí lo es, en el caso estadounidense, que las candidaturas demócratas hayan elevado, con todos los matices que se quieran hallar, un discurso similar: el problema es el modelo neoliberal, los neoliberales, que en Estados Unidos reciben el nombre de neoconservadores, o el movement conservatism, representado de pies a cabeza por la figura casi innombrable de George W. Bush.

CAPITALISMO DE AYER Y HOY

La base del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX, de la posguerra a la década de los 80, de los años de expansión económica, se apoyó en un modelo económico muy diferente al actual. Elevó los impuestos a las empresas y a los más ricos y fortaleció los sindicatos y la capacidad de negociación de los trabajadores. Como consecuencia, surgió una importante clase media con mayor poder adquisitivo y capacidad de consumo, que reactivó la economía.

Henry Ford vendía automóviles que podían comprar sus propios trabajadores. Podía hacerlo no porque su compañía u otras pagaran voluntariamente buenos salarios, sino porque la balanza política, desde los años de Franklin D. Roosevelt, estaba inclinada a favor de los intereses de la clase obrera. Hoy, tras las reformas estructurales y la desregulación de los mercados, las empresas hacen lo que quieren: pagan impuestos irrisorios, recortan todo tipo de costos laborales, externalizan la contratación de trabajadores, sacan del mercado sin mayores complicaciones a los competidores más débiles. Y como si ello fuera poco, los gobiernos, entregados a los intereses de las grandes compañías, dejan en sus manos actividades consideradas otrora como derechos adquiridos por los ciudadanos. Como bien sabemos, y también sufrimos, pasaron a ser negocios la salud, la educación, el acceso a medicamentos y todos los servicios básicos.

El economista estadounidense Paul Krugman, en The Conscience of a Liberal, publicado en 2007, desarrolla lo que ha sido el auge y la instalación de estas “políticas de la inequidad” a partir de los años de Ronald Reagan. Compara el ingreso de hoy de la oligarquía de su país con el de los años 20: durante la llamada “era dorada”, caracterizada por un capitalismo feroz y sin regulación, el diez por ciento más rico obtenía el 43,6 por ciento de los ingresos; actualmente, se apropia del 44,3 por ciento. Y hace lo mismo con los archimillonarios: el uno por ciento más acaudalado obtenía a comienzos del siglo pasado el 17,3 por ciento; en el año 2005, el 17,4. Este proceso arrebató todas las conquistas de la clase trabajadora.

Ricos cada vez más ricos, pero a costa del resto de la ciudadanía. Krugman cita el ejemplo de Wal-Mart, la mayor corporación estadounidense con más de 800 mil empleados. “En 2005 Lee Scott, su director y CEO, ganó 23 millones de dólares (…) una cantidad nada de excepcional entre los gerentes y directores de las grandes empresas hoy en día. En cambio, los sueldos pagados a los trabajadores sí pueden resultar sorprendentes por lo bajos. El sueldo promedio de un empleado es de 18 mil dólares anuales, menos de la mitad, ajustada la inflación, de los sueldos que hace 35 años ganaban los empleados de la General Motors”. Wal-Mart, empresa emblemática de esta nueva economía, es también conocida por su mezquindad en otorgar beneficios de salud a sus trabajadores.

Con estas políticas económicas, que han sido exportadas al resto del mundo, no resulta sorprendente el colapso que sufre el sistema financiero estadounidense, que probablemente se expandirá hacia otras latitudes. Tras casi dos décadas de una sistemática política de opresión y explotación, el trabajador y el consumidor finalmente languidecen. La ambición, la avaricia, el capitalismo en su fase altamente depredadora, parece estar derivando a la destrucción de sí mismo.

Immanuel Wallerstein, destacado sociólogo estadounidense conocido por su teoría Análisis del Sistema-Mundo, escribió hace menos de un mes que 2008 marcará el fin de la globalización, por lo menos tal como la hemos conocido. Para Wallerstein en este momento hay unas cuatro áreas de cambio en pleno curso: “La primera es el fin del papel que tenía el dólar estadounidense como divisa de reserva para el mundo, lo cual hace imposible continuar la política de superendeudamiento del gobierno de Estados Unidos y de sus consumidores. La segunda es el regreso a un alto grado de proteccionismo, tanto en el Norte como en el Sur globales. La tercera es el regreso a la adquisición estatal de las empresas que fracasan y la implementación de medidas keynesianas. La última es el retorno a políticas redistributivas más enfocadas al bienestar social”.

Wallerstein ha venido escribiendo hace años sobre un cambio radical en el sistema capitalista. Los recientes acontecimientos no hacen más que avalar su tesis. “De aquí a 10 años se escribirá acerca de la globalización neoliberal como un oscilamiento cíclico en la historia de la economía-mundo capitalista. La cuestión real no es si esta fase terminó, sino si el retorno pendular podrá restaurar, como en el pasado, un relativo equilibrio en el sistema-mundo. ¿O se habrá hecho ya demasiado daño? ¿Estaremos en un caos más violento en la economía-mundo y como tal, en el sistema-mundo como un todo?”.

LA MACROECONOMÍA EN JAQUE

La pérdida de valor del dólar, provocada entre otros factores por la debilidad de la economía estadounidense y su déficit monstruoso, sin duda que desequilibra todo el sistema sobre el que se ha basado el capitalismo globalizado. Uno de los más inmediatos efectos será sobre el intercambio de bienes y servicios, cuyos flujos se verán atorados. En Europa, cuya moneda vale respecto al dólar un 50 por ciento más que a comienzos de la década, proyectos fundamentales para la economía se verán rezagados y tal vez paralizados por falta de un poder comprador al otro lado del Atlántico. Y si esto vale para la Unión Europea, también afecta a las llamadas economías emergentes, como China e India, que no sólo podrán vivir de los europeos. El dólar bajo y la recesión en Estados Unidos pueden alterar durante este año todas las proyecciones de negocios de estas economías.

En el caso de nuestras economías. Entre 2007 y los meses transcurridos de 2008, el dólar se ha depreciado respecto al peso en más de un 15 por ciento, y es probable que este proceso continúe. Hay economistas que llegan a vaticinar un dólar a 400 pesos, hacia finales de año. Esta proyección a la vista del desorden, no resulta ni una aberración ni una sorpresa. En una situación como esa, los efectos sobre el sector exportador serán impredecibles, y es muy posible que algunas empresas colapsen, tal como ocurrió hacia finales de 2007 con Bellavista Tomé.

Por cierto que las grandes corporaciones no se han visto impactadas por el torbellino. Las grandes mineras y la industria de la celulosa obtuvieron en 2007 importantes ganancias, debido a los altos precios de las materias primas.

Las presiones sobre el gobierno desde los sectores manufactureros y otros, como la agroindustria exportadora, no serán suaves. Sus voces se sumarán contra la apertura indiscriminada de mercados y los tratados de libre comercio. En México, durante estos primeros meses del año, ha habido masivas marchas y protestas de los agricultores en contra del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), las que con sus matices también existen en EE.UU. Obama ha recogido esta reacción y ha incorporado en su discurso una fuerte crítica al TLCAN, por la pérdida de puestos de trabajo que ha representado a los trabajadores estadounidenses.

Hay otro factor de desequilibrio. La inflación, un fenómeno mundial derivado del encarecimiento de la energía, las materias primas y los alimentos. Ha tensionado el IPC chileno hasta colocarlo en una expansión anual en torno al ocho por ciento. El alza mundial tiene factores especulativos: la volatilidad de ciertas inversiones, como el dólar y las mismas acciones, ha impulsado ingentes flujos de capitales hacia los mercados de materias primas. No sólo hacia el petróleo, el oro, sino también hacia el café, la soja, el maíz.

La inflación, relacionada con las bajas cifras de crecimiento de la economía (para 2008 las proyecciones privadas para la economía chilena están alrededor del 4,5 por ciento), inhibe la reactivación vía baja de las tasas de interés o mediante una corrección del tipo de cambio para ayudar al sector exportador. Con una alta inflación de por medio, la estrategia clásica de aguantar el chaparrón, esta vez sólo sacudirá más el escenario.

Una alta inflación tensiona no sólo las relaciones económicas, sino las laborales y sociales. La pérdida de poder adquisitivo de la población unida a un menor crecimiento empresarial dificulta los reajustes salariales y aumenta el desempleo. La tan voceada política del rebalse, que es y ha sido la estrategia económica chilena de las últimas décadas, se estanca. Como consecuencia, y ya lo hemos comenzado a ver, surge un malestar que puede expresarse en un estallido social

PAUL WALDER

(Publicado en Punto Final Nº 657, 7 de marzo, 2008) |