| Buscar |

| |

| Libro

de Visitas |

| |

| Ediciones

Anteriores |

| |

| En

Quioscos |

| |

| En

esta edición |

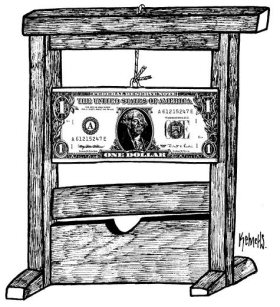

Editorial

AGONIA DEL ROYALTY |

Asesinato

de un niño

Rodrigo Anfruns,

víctima de la CNI |

| Quien

calla, otorga

Pinochet muere

en la rueda |

| ¿Nueva

conciencia al interior del modelo? |

Compañeros

de ruta de Enrique Correa Rebeldes con vocación de poder |

Felipe

Ríos

Refrescando la memoria |

La

gran apuesta de Chávez:

que hable el pueblo |

En

edición impresa |

La

poruña de Pinochet

o el mercado traicionado |

Jorge

Matute

Del sindicato a

la municipalidad |

Dura

respuesta de Fidel Castro a George W. Bus

UN ALCOHOLICO EN

LA CASA BLANCA |

José

Angel Cuevas:

“Nunca más comulgar

con ruedas de carreta” |

Churchill,

Hitler y Stalin

Autócratas en

nueva dimensión |

COLOMBIA

Rumbo a una dictadura |

| CARTA

ABIERTA AL GOBIERNO |

| Visita |

| |

|

|

| Portadilla |

PUNTO

FINAL

Revista quincenal de asuntos políticos,

informativos y culturales que publica la Sociedad Editora, Impresora

y Distribuidora de Publicaciones y

Videos Punto Final S.A., San Diego 31, oficina 606, Fono-Fax: 6970615,

Casilla 13.954, Santiago 21, Santiago-Chile. |

|

¿Nueva conciencia

al interior del modelo?

Los

círculos progresistas de la Concertación han planteado la

equidad como el desafío de las políticas públicas

futuras. En un artículo aparecido en la revista Foro 21, Clarisa

Hardy, directora de la Fundación Chile 21, coloca en el debate

político un tema que ya desborda el entramado social, y es materia

clave de preocupación por parte de numerosas organizaciones de

la sociedad civil y no pocos especialistas del área social: la

desigualdad en Chile. Pese a las políticas de reducción

de la pobreza -efectivas, si nos remitimos a las conocidas estadísticas

de Mideplan- no se ha logrado disminuir las diferencias de ingresos y

oportunidades derivadas de un modelo económico basado, de manera

prácticamente exclusiva, en el libre juego del mercado. Pese al

crecimiento económico, nuevamente retomado durante el 2004, lo

que hay es una distribución cada vez más desigual de la

riqueza. Los

círculos progresistas de la Concertación han planteado la

equidad como el desafío de las políticas públicas

futuras. En un artículo aparecido en la revista Foro 21, Clarisa

Hardy, directora de la Fundación Chile 21, coloca en el debate

político un tema que ya desborda el entramado social, y es materia

clave de preocupación por parte de numerosas organizaciones de

la sociedad civil y no pocos especialistas del área social: la

desigualdad en Chile. Pese a las políticas de reducción

de la pobreza -efectivas, si nos remitimos a las conocidas estadísticas

de Mideplan- no se ha logrado disminuir las diferencias de ingresos y

oportunidades derivadas de un modelo económico basado, de manera

prácticamente exclusiva, en el libre juego del mercado. Pese al

crecimiento económico, nuevamente retomado durante el 2004, lo

que hay es una distribución cada vez más desigual de la

riqueza.

Este es, en términos muy generales y también bastante libres,

el problema planteado por Clarisa Hardy, el que no logrará solucionarse

a través de las actuales políticas públicas de cambio

de paradigma en el desarrollo social. Una transformación que conduce

a “un alto nivel de inconsistencia o no correspondencia entre las

propias dinámicas sociales desatadas por las políticas públicas

y la rigidez con que éstas se mantienen, como si la realidad no

hubiera cambiado”.

El cambio es, aun cuando ha habido reducción de la pobreza, un

mantenimiento e incremento de las desigualdades sociales, fenómeno

este último que no ha logrado suavizarse con el mero crecimiento

económico y el efecto derrame (el que si fuera efectivo, sólo

ocurriría cuando el PIB crece a tasas superiores al siete por ciento).

“También se fue demostrando con el paso de los años

que, a medida que crecíamos, no había una correspondencia

equivalente con la generación de empleo”, hecho que hoy las

estadísticas exhiben de manera impúdica: alto crecimiento

del producto y desempleo también al alza.

La superación de la pobreza como proceso irreversible, es otro

de los supuestos que ha cambiado. “La evidencia ha demostrado que

la pobreza puede castigar a las personas y sus familias más de

una vez en su ciclo vital”, lo que lleva a considerar a una gran

masa de la población como vulnerable, fenómeno que está

directamente relacionado con “la actual estructura del mercado laboral”.

Por tanto, señala la autora, se requieren no sólo políticas

pro crecimiento -como la Agenda Pro Crecimiento- sino también que

fomenten el empleo. “Tampoco sólo políticas para los

excluidos, sino para este nuevo modelo de sociedad en que, eventualmente,

todos podemos llegar a estar excluidos, salvo una minoría privilegiada”.

DEL ENFOQUE ECONOMICO AL SOCIAL

Esta es, cómo no, la percepción que arrastra

el mundo sindical. Arturo Martínez, presidente de la CUT, en conversación

con PF hace el diagnóstico de este fenómeno de abierta desigualdad:

“Si tenemos un empleo de mala calidad, mal pagado, no hay distribución

del ingreso. Si los trabajadores no tienen derecho a la negociación

colectiva, no hay distribución del ingreso. Si los trabajadores

pagan de su bolsillo su seguridad social y les descuentan un veinte por

ciento de su salario para su seguridad social, la distribución

del ingreso es regresiva. Entonces hay varios elementos, y bastante claros,

que apuntan hacia la mala distribución”.

Chile se ha renovado y modernizado para algunas cosas -admite Martínez-.

“Pero desde el punto de vista social estamos realmente atrasados.

Culturalmente y socialmente atrasados. El país necesita de un enfoque

más social, no económico. Este es el gran problema de Chile.

Uno le puede reconocer muchas cosas al gobierno del presidente Lagos,

pero en el tema social, en el tema de la distribución de la riqueza,

el gobierno ha sido regresivo para los trabajadores”.

Una conclusión similar a la de la Fundación Chile 21 ha

difundido, recientemente, el informe de Desarrollo Humano del PNUD. El

informe no oculta su sorpresa por el alto grado de molestia entre los

chilenos hacia un modelo económico presentado al mundo como exitoso.

“¿Cómo se explica, entonces, que a pesar de lo que

indican las cifras, el 52% de los chilenos se siente perdedor y el 74%

tiene sentimientos negativos respecto al sistema económico del

país (inseguridad, enojo y pérdida)?”.

Por cierto que existen no pocos datos que permiten elaborar algunas respuestas.

De acuerdo a información del Banco Mundial, Chile se encuentra

entre los quince países con peor distribución del ingreso

del mundo y, lo que es aún más grave, con el transcurrir

del tiempo esta situación en lugar de mejorar, ha tendido a acentuarse.

Pese a que el informe destaca los esfuerzos gubernamentales por mejorar

la calidad y cobertura de la educación, como método para

disminuir esta enorme brecha, estima sin embargo que con las actuales

políticas públicas no será posible enfrentar las

abismales diferencias. “Está la enorme distancia existente

entre la calidad de la educación municipal, que atiende a alrededor

de 70% del alumnado del país y donde la inversión es de

alrededor de US$ 50 por alumno al mes, y la de la educación privada,

que triplica esa suma en gasto mensual por alumno, lo cual naturalmente

redunda en desiguales resultados para unos y otros”.

Otro gran obstáculo es que el tipo de educación impartida

a la población pareciera no garantizar a las personas el acceso

al mercado de trabajo. Tampoco se ha transformado, como se esperaba, en

una herramienta eficaz para la superación de la pobreza más

dura.

DETERIORO DE

LA VIDA SOCIAL

Un aspecto que contribuye al resquemor hacia la economía

de libre mercado está relacionado con lo que el PNUD llama la privatización

de la vida comunitaria, o la capacidad del modelo para trasformar problemas

transversales y colectivos en malestares individuales y privados. Esta

situación, que ya ha aparecido en los informes anteriores, es uno

de más graves y complejos fenómenos sociales en alza, que

golpea la subjetividad de las personas y sólo en escasos y poco

atendidos sondeos de opinión es revelado. La delincuencia, la violencia

intrafamiliar, las adicciones varias, las enfermedades mentales, son algunos

de los síntomas de esta nueva condición social.

El PNUD es bastante claro para expresar el fenómeno. “La

individualización de la sociedad, la pérdida de sentido,

la ausencia de proyectos colectivos (tónica dominante en los períodos

democráticos anteriores), se manifiesta también en la personalización

de los temores frente al futuro, donde no aparecen alusiones a carencias

sociales ni a contradicciones que afecten a la sociedad en su conjunto”.

Así, en lugar de referirse a desigualdad social y de oportunidades,

a la cesantía, a la inseguridad ciudadana o a la desprotección

de las personas ante un evento determinado o tras su retiro de la vida

activa, las respuestas dan cuenta de aprensiones personales: no poder

educar a mis hijos, ser víctima de un asalto, que el seguro no

me cubra una enfermedad, perder mi trabajo, jubilarme con una mala pensión

o no tener jubilación. En todas ellas se deja traslucir una profunda

desconfianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos

de las personas.

En el artículo de Clarisa Hardy se pueden ver algunas propuestas,

las que sin ser nuevas tienen el gran mérito de estar identificadas,

nombradas y recogidas por el área progresista de la Concertación.

En un modelo neoliberal, que se hunde no sólo en el terreno económico

sino en el político y social, plantear la necesidad de un pacto

fiscal solidario es girar el discurso economicista de manera radical.

“No hay evidencias en ningún país conocido, cuando

la sociedad conviene políticamente la vigencia de derechos universales

frente a necesidades que son crecientes y recurrentes, que la forma de

satisfacerlas no pase sino por un pacto fiscal solidario”.

Un pacto fiscal no se agota en sí mismo. Por ello la autora llama

a la creación de una autoridad social, que es, de alguna manera,

el énfasis que demanda Arturo Martínez. Una autoridad social,

aclara Hardy, “significa disponer de una autoridad, en lo social,

contraparte a la autoridad económica, de modo de que ésta

internalice frente a cada decisión de política económica

los costos o impactos sociales que sus decisiones provocan”.

La propuesta de la directora ejecutiva de la Fundación Chile 21

canaliza una incipiente corriente de pensamiento que critica los supuestos

absolutos y economicistas del modelo de libre mercado. En el caso chileno,

los efectos de más de veinte años de un modelo aplicado

a rajatabla muestran, de forma demasiado evidente, secuelas sociales cada

día más difíciles de ocultar

PAUL WALDER

Volver | Imprimir

| Enviar

por email |