|

|

Enrique Correa

La ruta de

un camaleón

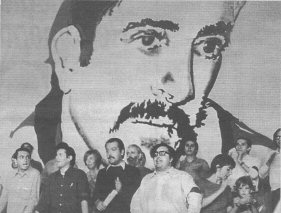

ENRIQUE

Correa Ríos, entonces joven revolucionario del Mapu, junto a Fernando

Flores, Jaime Gazmuri, Vicente Sota y otros dirigentes de ese partido. ENRIQUE

Correa Ríos, entonces joven revolucionario del Mapu, junto a Fernando

Flores, Jaime Gazmuri, Vicente Sota y otros dirigentes de ese partido.

E n muchas ocasiones, se manifestó orgulloso

de la tolerancia, de la fraternidad y del respeto a la diversidad existentes

en el Partido Socialista. Alineado con la denominada “megatendencia”

y con los grupos más progresistas o liberales de esa tienda política,

celebró incluso el período de Camilo Escalona, y se mostró

optimista frente a la creciente modernización del socialismo chileno.

Hubo oportunidades en que, incluso, declaró su interés por

asumir cargos directivos y trabajar más activamente en los desafíos

del futuro.

Nunca le fue muy bien en las elecciones internas. Muchas veces pudo percibir

una creciente animosidad en su contra entre los militantes del llamado

socialismo histórico, aquellos que aún levantan el puño

en los eventos más importantes de la militancia.

Siempre supo navegar en mares tormentosos y manejar hábilmente

el timón para hacer frente a cuanta turbulencia política

amenazara a la Concertación. Por eso, la renuncia de Enrique Correa

Ríos a su militancia en el Partido Socialista produjo el efecto

de un terremoto en las huestes gobiernistas, sorprendiendo a moros y cristianos.

La razón esgrimida fue su discrepancia con el royalty minero impulsado

por La Moneda, pero hasta el socialista más despistado sabe que

tras la decisión de Correa se acumulan otras explicaciones.

Correa se transformó en los últimos años en el lobbysta

más importante del país, con una red de contactos e influencias

que despierta la envidia y desconfianza de mucha gente. Experto en manejo

de crisis y conocedor profundo de los resortes que mueven a los medios

de comunicación, suma, además, una proverbial habilidad

para leer los escenarios de conflicto y pulsar las cuerdas que puedan

inclinarlos en uno u otro sentido.

La lista de sus clientes indica también la relevancia que ha adquirido

en las esferas empresariales y en instituciones de todo tipo, sumiendo

a sus detractores en múltiples sospechas y lucubraciones. Asesor

privilegiado de Soledad Alvear, muchos han querido ver su renuncia al

PS como la obtención de una patente de corsario que le permita

trabajar para que la actual canciller se transforme en la candidata presidencial

de la Concertación, en las elecciones de diciembre del 2005.

DE OVALLE CON FERVOR

Enrique Correa Ríos nació en Ovalle, en

1946, en el seno de una familia ilustrada de clase media. Su padre, un

masón que votaba por los liberales y no por los radicales, inculcó

en el muchacho el gusto por la música y la lectura. Su madre, en

tanto, lo acercó a la Iglesia Católica y a la fe.

Primero estudió en una escuela pública y luego en el liceo

de la localidad. Leyó a Salgari, Dumas, Shakespeare y a los narradores

rusos. Trabajó en la parroquia local y dirigió las Juventudes

Estudiantiles Católicas (JEC). Cuando cumplió 12 años,

ingresó a la JDC.

La familia quería que estudiara derecho, pero el joven sintió

el llamado de Dios. Viajó a Santiago para ingresar al Seminario

Diocesano, dirigido en ese tiempo por el sacerdote Carlos González

Cruchaga, quien se transformaría en uno de sus maestros y que,

en los años 80, cumpliría relevante papel en la Conferencia

Episcopal. En el Seminario fue compañero de Jaime Estévez,

Luis Eugenio Silva, Cristián Precht y Miguel Ortega.

Problemas familiares obligaron a Correa a retornar a Ovalle, donde se

inició en la locución radial apoyando la candidatura presidencial

de Eduardo Frei Montalva. Se transformó en lector asiduo de Jacques

Maritain y de León Blois, de Graham Greene y de Morris West, en

constante búsqueda de comprensión de los procesos que afectaban

al mundo.

En 1965 viajó nuevamente a Santiago e ingresó a la escuela

de filosofía de la Universidad Católica, estremecida por

las reformas del Concilio Vaticano II. Los fines de semana acude al Seminario

para sumergirse en discusiones teológicas y terrenales: pero empieza

a alejarse de Santo Tomás y a interesarse en la lectura de Marx

y otros pensadores socialistas. “El marxismo es parte de la modernidad

de ese tiempo. Marx era un pensador tan legítimo como lo podían

ser Freud, Darwin, Stuart Mills o Adam Smith”, ha dicho Correa en

años recientes.

SUS VERTIENTES IDEOLOGICAS

Jaime Castillo Velasco, ideólogo del PDC, y Rodrigo

Ambrosio, quien regresaba a Chile en marzo de 1966 tras haber estudiado

dos años en París, se transformaron en sus más cercanos

referentes intelectuales.

Rodrigo Ambrosio, formado por los jesuitas en Talca, había entrado

en 1958, junto a Tomás Moulian y Manuel Antonio Garretón,

a la primera promoción de la escuela de sociología de la

UC, fundada por el legendario jesuita Roger Vekemans. Había partido

a los 22 años a Europa, acompañado por Cristina Hurtado,

Raimundo Beca, Tomás Moulian, Gabriela Tesmer y Marta Harnecker.

En el viejo continente se reunieron con Claudio Orrego, Carmen Frei y

Eugenio Ortega. Especializado en sociología agraria, Rodrigo Ambrosio

se incorporó al Instituto de Desarrollo Agropecuario, donde junto

a Jacques Chochol, Jaime Gazmuri y Juan Enrique Vega forman un núcleo

ideológico que busca acelerar los cambios sociales y aglutinar

a los “rebeldes” de la Juventud Demócrata Cristiana.

Estos rebeldes eran liderados por Enrique Correa y Juan Enrique Vega.

Juntos deciden postular a Rodrigo Ambrosio a la presidencia de la JDC

en 1966, pero son derrotados. Al año siguiente, el 11 de agosto

de 1967, esos jóvenes ocupan la Casa Central de la UC y sellan

las puertas y accesos. El líder del movimiento reformista es Miguel

Angel Solar; el jefe de la toma, es Carlos Montes.

La reforma agraria, en tanto, resulta incontenible. El 73% de la tierra

cultivable estaba en manos del 2,3% de latifundistas. En los últimos

tres años del gobierno de Frei Montalva se expropiarían

1.050 fundos.

En 1967 la línea rebelde se impone en la Junta Nacional de la JDC.

Se rechaza la cuenta de Jorge Leiva, el presidente, y resulta electo Rodrigo

Ambrosio, por 148 votos contra 87 de Luis Maira. Se aprueba un voto político

que señala: “No estamos dispuestos a envejecer en la ambigüedad”.

Al año siguiente, en julio, se reúne otra vez la Junta Nacional

de la JDC, con participación de 120 delegados. Ambrosio formula

duras críticas al gobierno de Frei e identifica tres sectores dentro

del PDC: el oficialista, al que califica de “divorciado permanentemente

del partido y de su programa”; los que provenían de la antigua

Falange, a los que trata de “indefinidos”; y los de avanzada,

“que están por la vía no capitalista”.

Rodrigo Ambrosio entonces se pronunció por la bipolaridad para

las siguientes elecciones presidenciales, manifestando que “para

la campaña presidencial del 70 deben desaparecer del mapa las alternativas

centristas o terceristas, que encubren, distorsionan y amortiguan la vida

social real del país”. Ambrosio es ovacionado y el sector

rebelde se impone por 156 votos contra 74, asumiendo Enrique Correa como

nuevo presidente de la JDC.

Jaime Castillo no demora en responder: “Ambrosio y Correa, tan admiradores

de la disciplina y del celo que existe en el Partido Comunista, donde

la ropa sucia se lava en casa, llamaron a una conferencia de prensa -que

la directiva prohibió- para mostrar nuestras reales o supuestas

mugres a todos los redactores políticos. Los diarios de oposición

no necesitan esforzarse para conocer nuestros problemas más serios

y confidenciales. Sus “corresponsales” militan en nuestras

propias filas y no en cargos subalternos”.

PAMPA IRIGOIN

En marzo de 1969, poco después de las elecciones

parlamentarias en que el PDC reduce sus diputados de 82 a 55 (pero aumentó

sus senadores de 12 a 20), se realiza una toma de terrenos en las cercanías

de Puerto Montt, en Pampa Irigoin, que concluye con un violento desalojo

por Carabineros: ocho pobladores mueren y más de 50 resultan heridos.

Los jóvenes rebeldes de la JDC se suman a la Izquierda y piden

la salida del ministro del Interior, Edmundo Pérez Zújovic.

Enrique Correa es pasado al tribunal de disciplina y removido de la presidencia

de la JDC.

La fuerza de los rebeldes se sustentaba principalmente en los jóvenes

democratacristianos de la UC. En la Universidad de Chile, en cambio, sus

principales dirigentes, Jorge Navarrete y Jaime Ravinet, se alineaban

con el freísmo y con la directiva del partido. Pero en la Casa

de Bello disponían de dos entusiastas militantes, Gustavo Villalobos,

secretario general de la Fech, y José Miguel Insulza, líder

en la escuela de derecho.

El 9 de mayo de 1969, una semana después de la Junta Nacional del

PDC en Talagante, donde se decide que Radomiro Tomic será candidato

presidencial del partido, se reúne en Peñaflor la denominada

comisión coordinadora nacional del Movimiento de Acción

Popular Unitaria (Mapu), y se presenta un informe político que

denuncia “el fracaso de la experiencia reformista” de Frei.

Se le acusa de renunciar a un programa de reformas estructurales de la

sociedad chilena. En su declaración de principios, los mapucistas

se definen como “fuerza de vida y escuela para el poder” y

reconocen que “nos construimos desde ahora para dirigir la Patria”.

Tres meses después, el Mapu se integra a la Unidad Popular, designando

como su candidato presidencial a Jacques Chonchol. Más tarde, apoyarían

a Pablo Neruda, a Rafael Agustín Gumucio y a Aniceto Rodríguez.

Rodrigo Ambrosio, a diferencia de Enrique Correa, se niega a apoyar a

Salvador Allende.

El 30 de octubre de 1970 el Mapu inicia su primer congreso. Ambrosio asume

como secretario general y Enrique Correa como subsecretario. Este, para

ganarse la vida, compartía su labor política con la enseñanza

del marxismo en la Universidad Técnica del Estado.

Ambrosio se marcha a Concepción. Está convencido de que

los obreros del acero de Huachipato serán la nueva vanguardia de

la revolución. El máximo dirigente del Mapu se consideraba

un hombre de acción, con poco tiempo para la teoría. Para

suplir esa falencia, sus compañeros Moulian y José Joaquín

Brunner le hacían resúmenes sobre las ideas de los principales

teóricos de Izquierda.

En 1971, Juan Enrique Vega es designado embajador en Cuba y Correa, pasa

a desempeñarse como asesor político de Clodomiro Almeyda,

en la Cancillería. En 1972 asume otro cargo en el Mapu y es reemplazado

en el Ministerio de Relaciones Exteriores por José Miguel Insulza.

EN EL GOBIERNO

DE ALLENDE

El Mapu en el período de la Unidad Popular consigue

colocar numerosos militantes en cargos de gobierno: Jacques Chonchol,

ministro de Agricultura; Juan Carlos Concha, ministro de Salud; José

Antonio Viera-Gallo, subsecretario de Justicia; Oscar Guillermo Garretón,

subsecretario de Economía; Carmen Gloria Aguayo, secretaria de

Desarrollo Regional; Fernando Flores, ministro de Hacienda, además

de los citados Vega, Correa e Insulza.

Deciden dar un nuevo paso: declaran al Mapu un partido marxista. Esto

hace que se retiren Chonchol, Rafael Agustín Gumucio, Alberto Jerez

y Julio Silva Solar, que darán vida a la Izquierda Cristiana.

En 1972, acompañado por Carlos Portales, Rodrigo Ambrosio parte

en gira a China, Vietnam y Corea del Norte. Luego a Europa y finalmente

a Cuba, donde se entrevista con Fidel Castro y le pide armas para defender

la revolución chilena. A su regreso al país, muere en un

accidente automovilístico, el 19 de mayo de 1972.

La conducción del Mapu es asumida por Jaime Gazmuri. Enrique Correa

renuncia durante dos meses, por considerar que el Mapu debía integrarse

al Partido Comunista. Por esos días, algunos sectores de Izquierda

identificaban al movimiento como el “Partido Comunista Bandera Verde”.

El 7 de marzo de 1973, debido a crecientes disputas internas, el Mapu

se divide en dos fracciones: una marxista-leninista, encabezada por Oscar

Guillermo Garretón y Eduardo Aquevedo; la otra, por Gazmuri, Correa

y Fernando Flores, que critica a Garretón por su apoyo a la ultraizquierda.

Se suceden las declaraciones, expulsiones recíprocas e incluso

enfrentamientos físicos entre ambos bandos, que pugnan por apropiarse

de las sedes partidarias. El Mapu-Garretón recibe el apoyo del

PS, del MIR y de la Izquierda Cristiana; el Mapu-Gazmuri cuenta con la

simpatía del PC. En eso los sorprende el golpe militar del 11 de

septiembre.

EL GOLPE Y LOS ASILOS

Al promediar diciembre, Carlos Portales ayuda a Enrique

Correa a asilarse en la embajada de Perú. Poco después,

viaja a la Unión Soviética, donde se vincula con altos personeros

del PCUS, colabora con el programa Escucha Chile, de Radio Moscú

y recolecta dinero para su nueva misión en el Mapu Obrero-Campesino,

el MOC: organizar la resistencia armada en la clandestinidad.

En 1975 se decide su primer ingreso a Chile como jefe del aparato militar

de su partido. Es sometido a una estricta dieta que lo hace bajar de 120

a 75 kilos. Le eliminan parte del pelo y le hacen entradas en la frente.

Reemplazan sus lentes ópticos y le afeitan la barba. Ingresa al

país clandestinamente y vive en Providencia, bajo la falsa identidad

de un sociólogo que trabajaba en un estudio de arquitectos.

En 1977 regresa a Europa y se instala en Berlín oriental a solicitud

de Clodomiro Almeyda. Informa a los exiliados que el régimen militar

tiene férreo control del poder y que no hay modo de removerlo por

la fuerza.

Asume como encargado en el exterior del MOC e inicia un período

de renovación ideológica, distanciándose de Almeyda

y acercándose a las tesis de Carlos Altamirano. “Altamirano

es el precursor de la renovación en el socialismo. Sin él,

es probable que el PS hubiera seguido aliado al PC y no se hubieran superado

las divisiones entre el centro y la Izquierda”, ha señalado

Correa.

Viaja constantemente a Italia, donde se reúne con Insulza, Viera-Gallo,

Estévez y otros miembros de su partido que también se sumergen

en la renovación impulsada por Enrico Berlinguer y el PC italiano,

que se conoce como eurocomunismo. Se instala en Roma entre 1980 y 1981.

La invasión soviética a Afganistán y la rebelión

de los sindicatos polacos lo hacen distanciarse definitivamente de la

URSS y los socialismos reales.

Entra y sale de Chile con bigotes y pelo teñido, bajo chapas tan

diversas como la del “agrónomo Ismael Carmona” o los

nombres políticos de “Carlos”, “Walter”

o “José”. Vuelve para quedarse en 1981 y permanece

clandestino hasta 1983, cuando se autoriza formalmente su regreso. Se

dedica a trabajar con comunidades cristianas de base y sindicatos, retomando

los vínculos creados en los años 60 y estableciendo nuevas

redes de contactos, que serán relevantes al irrumpir las protestas

sociales que, inicialmente, encabezan los trabajadores del cobre dirigidos

por Rodolfo Seguel.

Correa se vincula a la Pastoral Obrera del Arzobispado de Santiago, donde

trabaja con el abogado Jorge Donoso. Una de sus preocupaciones constantes

es ayudar a la convergencia de las diversas corrientes socialistas y generar

nuevas confianzas entre la Izquierda y la DC.

Su capacidad de organización lo lleva a transformarse en coordinador

general del Comando por el No, en 1988, encargado de un vasto equipo que,

entre otros, integran Angel Flisflich, Carlos Huneeus, Hugo Rivas, Carlos

Vergara, Alejandro Foxley, Juan Gabriel Valdés, Eugenio Tironi,

Ricardo Solari, Patricio Silva, Manuel Antonio Garretón, Isidro

Solís, Carlos Montes, Carlos Figueroa, Gonzalo Martner y Germán

Quintana.

Logrado el triunfo en el plebiscito, Correa inicia de inmediato una nueva

operación política: lograr que Patricio Aylwin sea abanderado

presidencial de la Concertación, en las elecciones de diciembre

de 1989. El primer obstáculo es el secretario general del Comando

por el No, Genaro Arriagada, que apoya a Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Pero

Correa, asesorado por Ricardo Solari, consigue que Clodomiro Almeyda entregue

su apoyo a Aylwin. Recurren a Juan Hamilton y Emilio Filippi para convencer

al propio Aylwin.

NEGOCIADOR INCANSABLE

Electo presidente, Aylwin nombra a Correa como ministro

Secretario General de Gobierno. A su lado está Eugenio Tironi,

a cargo de la Secretaría de Comunicación y Cultura. Desde

el segundo piso de La Moneda, otra vez gordo, con barba y lentes, el otrora

tímido ovallino aprenderá a enfrentarse a las cámaras

de televisión y descifrará las innumerables claves y secretos

del poder. Junto con Edgardo Boeninger, ministro Secretario General de

la Presidencia, optan por meter al refrigerador las demandas sociales,

desactivan los comandos juveniles, las organizaciones poblacionales y

los sindicatos. Consiguen en corto tiempo devolver a sus casas a decenas

de miles de chilenos que, desde mediados de los 90, habían salido

a las calles a reconquistar la democracia. Había llegado la hora

de que los profesionales de la política retomasen las riendas del

país.

Correa se encarga de negociar con Pinochet y el general Ballerino; se

ocupa de la desactivación de los grupos armados, de limar aspereza

con El Mercurio, de convencer a Fidel Castro para que llame al orden al

FPMR, de formalizar acuerdos con Renovación Nacional, en fin, de

los mil y un detalles de la transición a la democracia.

Concluida su labor, abandona La Moneda y se instala en la Facultad Latinoamericana

de Ciencias Sociales (Flacso) para tomar un respiro y diseñar los

siguientes pasos. Algunas exitosas asesorías en el extranjero y

sus relaciones en todas las esferas lo llevan a incursionar en la recién

aparecida “comunicación corporativa”, antecedente inmediato

del lobby en Chile.

En 1997, Correa es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. Asociado

con Fernando Flores convencen a empresarios mexicanos para invertir en

América Central. En el rubro de las comunicaciones trabaja con

Eugenio Tironi, asesorando a diversas empresas. A los cuatro vientos asegura

“estar de vuelta de todos los integrismos que quieren dar explicaciones

globales del mundo” y empieza a asumir públicamente sus errores:

“No reconocimos lo que el gobierno de Frei Montalva representaba:

un régimen progresista, moderno, conducido por un estadista tolerante

y que distaba mucho de ser ese gobierno reformista e inclinado a la derecha

que le adjudicamos”.

Primero fue Correa & Correa Consultores, hoy es Imaginaccion, su floreciente

empresa de lobby. Entre sus clientes se cuentan CTC, Colbún, Corpora

Tres Montes, Soprole, el proyecto Trillium, las empresas de telecomunicaciones,

Almacenes París, American Monarch, CMS, Colmena, las pisqueras,

las tabacaleras, el grupo Luksic, el grupo Urenda, Madeco, Consalud, AFP

Habitat, Citibank, Banco del Desarrollo, Banco Santander, CAP, Agunsa,

en fin, suma y sigue.

“Imaginar que porque los empresarios son gente de derecha, y muy

de derecha, podrían conspirar para que al gobierno le vaya mal,

sería un grave error. Eso no lo van a hacer nunca, porque saben

que a ellos les va a ir bien si al gobierno de Lagos le va bien. Lo que

estoy diciendo es que no son todavía suficientemente plurales.

Todavía no son como son los empresariados del mundo, donde hay

un poco de todo”, sostiene Correa

MANUEL SALAZAR

(En el próximo número: “Los compañeros de

ruta de Enrique Correa”)

Volver | Imprimir

| Enviar

por email |