|

|

Senador Ruiz-Esquide revela lo que se oculta

Mar de fondo en la

reforma de la salud

Mucho se

ha dicho a favor y en contra de la reforma de la salud. La complejidad

del tema, por los numerosos aspectos técnicos que están

implicados, se acentúa con un debate público en el que intervienen

principalmente quienes tienen intereses en juego. Así, mientras

en el Congreso se avanza en forma acelerada hacia la aprobación

de los cinco proyectos de ley que sustentan la reforma, los chilenos comunes

y corrientes, que serán los beneficiados o afectados por los cambios

que se proponen, se debaten en un mar de confusiones. Mucho se

ha dicho a favor y en contra de la reforma de la salud. La complejidad

del tema, por los numerosos aspectos técnicos que están

implicados, se acentúa con un debate público en el que intervienen

principalmente quienes tienen intereses en juego. Así, mientras

en el Congreso se avanza en forma acelerada hacia la aprobación

de los cinco proyectos de ley que sustentan la reforma, los chilenos comunes

y corrientes, que serán los beneficiados o afectados por los cambios

que se proponen, se debaten en un mar de confusiones.

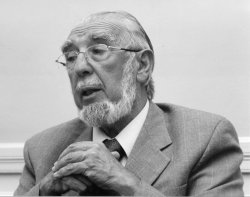

El senador Mariano Ruiz-Esquide Jara (DC), médico cirujano, ex

presidente del Colegio Médico y ex miembro de la Comisión

de Salud del Senado -que integró desde 1990 hasta hace poco más

de un mes-, asume en esta entrevista el desafío de clarificar aspectos

centrales, sin dejar por eso de entregar sus opiniones respecto de “lo

bueno” y “lo malo” de la reforma. Lo respalda una sólida

trayectoria como profesional y político de la “vieja escuela”,

aquella en la que valores como la consecuencia y el compromiso con las

ideas eran más importantes que aparecer en televisión hablando

para la galería.

¿Por qué se retiró de la Comisión de Salud

del Senado?

“Porque creo que en el trabajo legislativo, igual que en el gobierno,

tiene que haber comunidad de intereses, ideas centrales y, sobre todo,

una permanente relación con el Ejecutivo, que es colegislador.

Yo tuve diversas dificultades con los ministerios de Salud y de Hacienda.

Este último, a mi juicio, ha tenido una participación excesiva

en la reforma de la salud, dando un enfoque más financiero que

sanitario a una serie de materias. Fue el colmo cuando con el senador

José Antonio Viera-Gallo planteamos que las camas de las salas

comunes de los hospitales no se podían traspasar a las Isapres,

iniciativa presentada por el Ejecutivo -muy presionado por Hacienda, pero

también con la anuencia del Ministerio de Salud-. Nosotros votamos

en contra. No se acogió nuestra petición de retirar la iniciativa

y, al final, se llegó a un acuerdo con los diputados, pero después

que se había dado curso a la iniciativa. Eso se pudo haber evitado.

A eso se suma el hecho que en la Comisión de Salud, además

de los titulares, ha participado en forma permanente el senador Edgardo

Boenninger -quien representa la visión de salud pública

que tiene la mesa de mi partido-, y que el gobierno se entendía

fundamentalmente con la derecha, con Boenninger y con Viera-Gallo. Yo

no tenía nada que hacer ahí. No es un desquite, ni una actitud

de “picado”, pero entiendo que las cosas tienen un ordenamiento

mínimo. Si bien yo tengo ciertas apreciaciones sobre la reforma

distintas de las del gobierno, lo que correspondía era discutir

a fondo y, también, recoger opiniones diferentes.

En este momento me reemplaza el senador Jorge Lavandero. En marzo veremos

qué pasa, porque corresponde cambio de presidente y de miembros

de la Comisión”.

En resumen, ¿el Ejecutivo está presionando demasiado?

“El Ejecutivo tiene una tesis en relación con la reforma,

y la está llevando a cabo con todas las fuerzas que el sistema

institucional le permite. Vale decir, colocando las urgencias que estima

convenientes, haciendo valer las materias que son iniciativa del Ejecutivo

y concordando con la derecha y con la Concertación, pero evidentemente

en una línea de ‘esta reforma la hago’”.

¿Y la hace con un criterio economicista?

“No hay una reforma economicista. Sí hay demasiados aspectos

que se han considerado desde el punto de vista economicista, bajo la presión

de Hacienda. Yo creo que es indispensable hacer la reforma, pero hay temas

mal enfocados. El caso de las camas de hospital fue un error descomunal

que tuvieron que echar atrás. No me parece bien que, constantemente,

tengamos que estar negociando y retirando iniciativas sobre cosas que

estaban resueltas en un sentido distinto al que intenta el Ejecutivo...

o algunos ministerios”.

LO POSITIVO

¿En qué contexto se inserta esta reforma?

“En primer lugar, hay que comprender que Chile tiene un muy buen

nivel de salud, de acuerdo con las definiciones de la Organización

Mundial de la Salud que considera parámetros como atención

del parto en hospitales, contención de enfermedades infecciosas,

cobertura del niño, atención y capacidad de resolución

de enfermedades como cáncer y otras. En ese sentido, estamos en

un nivel exquisito dentro de América Latina y ciertos países

del Norte.

Estamos fallando en tres cosas:

- atención de salud, en cuanto a rapidez y cobertura para todos

los chilenos por igual (hay grandes diferencias entre la capital y las

provincias más apartadas);

- no todos los chilenos tienen la misma posibilidad de acceso a la salud

por razones económicas, con grandes diferencias entre la capacidad

del sector público y el privado (isapres), e insuficiente capacidad

para dar financiamiento a la salud de las personas. Prueba de esto es

que casi el 65% del costo de la salud, incluidos los remedios, son pagados

por las personas, salvo en los casos de indigencia.

- el otro elemento importante es la convicción de que hay que cambiar

el sistema de atención médica en Chile. Cambiaron los perfiles

epidemiológicos; hoy la gente se enferma cada vez más y

contrae enfermedades más caras. En ese sentido, y considerando

que se prolonga la vida y aumenta el acceso a la salud, la medicina se

hace intolerablemente no financiable. En la actualidad no hay país

capaz de financiar la salud, salvo que haga lo que pretendemos hacer aquí:

prevenir, fortalecer el nivel primario y formar una red asistencial que

permita a los hospitales de menor complejidad atender casos más

complejos. Así se logra evitar que algo que pudo ser prevenido

termine ocasionando un gasto brutal. Para entender esto, hay que considerar

que las economías mundiales en Occidente crecen entre el 5% y 6%,

y el costo de la medicina posible hoy para el ser humano crece en un 10%

y 11%”.

¿Cuáles son los cambios contenidos en la reforma que le

parecen más positivos?

“Los cambios en la autoridad sanitaria, planteados en uno de los

proyectos de ley. A mi juicio, son mucho más importantes que el

Plan Auge, porque mejoran la gestión; garantizan más recursos,

permiten un mejor aprovechamiento de los hospitales -en especial, de aquellos

de menor complejidad-, y mejoran la relación entre los sectores

municipal y estatal de salud. Sin embargo, esto último aún

me parece absolutamente insuficiente. Yo hubiera querido la fusión

de ambos sectores. No tiene sentido que tengamos dos compartimentos separados

dentro del sector público, porque eso rompe la ligazón entre

la atención primaria y la atención secundaria. Pero hay

otro cambio favorable, que son los ‘hospitales autogestionados en

red’. Reconozco que este es uno de los grandes problemas que hemos

enfrentado, porque existe temor a que, por la forma en que se despachó

este proyecto, se pueda intentar privatizar los hospitales. Personalmente,

no lo creo. Este proyecto lo mejoramos en el Senado, en el sentido que

los hospitales en red serán dependientes del servicio de salud

y queda establecido específicamente que pueden tomar decisiones

sólo en algunos aspectos de tipo técnico.

En segundo lugar, me parecen positivos los cambios en las isapres, que

se refieren a un mayor control de parte del Estado. Pero las innovaciones

serán más o menos positivas dependiendo de cómo despachemos

el proyecto. Será un debate bastante complicado, porque algunos

creemos que hay que hacer una reforma a fondo, y tengo la impresión

que no será planteado así en el proyecto del Ejecutivo.

Como todavía no se define el Fondo Solidario de Salud, no sabemos

si vamos a ser capaces de evitar que las isapres sigan recibiendo subsidios

del Estado a través de diversos mecanismos. Un tercer elemento

positivo es que en el proyecto Auge se intenta garantizar la solución

de determinados problemas de salud: atención, medicación,

urgencia, exigencia de calidad y garantía explícita de que

la persona puede reclamar si no es atendida.

No obstante, estos tres elementos centrales tienen su lado negativo, y

eso hace que yo mismo tenga reservas, que el Colegio Médico se

oponga y que haya mucha discusión al respecto”.

LOS DEFICITS

Veamos, entonces, el “lado malo”.

“En el proyecto de autoridad sanitaria falta establecer una verdadera

y estricta ligazón -casi fusión- entre el sistema primario

municipal y el sistema primario y secundario estatal”.

¿Por qué no ocurre eso?

“Porque no hay decisión política para desmunicipalizar

el sistema de atención primaria. Es un tema de administración

del Estado que el gobierno no está dispuesto a variar. Existe temor

a volver a concentrarlo todo en el Estado. Yo pienso que en salud sí

se requiere mayor concentración. Que no se haya logrado la fusión

del sistema público es un déficit que nos va a penar todos

los años en los que regirá esta reforma. Para mí,

es el gran equívoco.

En cuanto a los hospitales autogestionados en red, el texto inicial daba

pie para que el sector de las isapres terminara manejando estos hospitales

en todo el país. A mi juicio, eso quedó suficientemente

resguardado, siempre y cuando gobierne la Concertación -esto es

lo que me inquieta y lo que ha generado dudas razonables-, porque el espíritu

que mueve a esta iniciativa es mejorar la gestión y no la venta

de los hospitales. Si no se tiene ese espíritu, se podría

abusar de resquicios legales y extrapolar el manejo de los hospitales

hasta quedar administrados por privados. Yo hubiera querido que esto quedara

mucho más claro.

Respecto de las isapres, el tema de fondo es cuánto se modifican.

Algunos pensamos que son insanamente ineficientes desde el punto de vista

sanitario. Son buenas para un sector de la población que gana mucho

dinero, son buenas en una atención de consulta simple, pero no

les sirven a las personas que tienen enfermedades realmente graves ni

a quienes tienen menos dinero. En la medida en que progrese el sistema

público, las isapres no serán capaces de competir con éste.

Estimo que sólo han servido para que grupos financiero-capitalistas

hayan ganado desde los años 1981-1982 más de 500 mil millones

de pesos. Su lógica es financiera y no sanitaria. Después

de veinte años, lapso que cubre una generación y tiempo

suficiente para conocer la evolución del cambio sanitario y epidemiológico

de los afiliados a isapres, no hay ningún elemento que pruebe que

haya mejorado la salud de los chilenos en ese sistema. Nadie sabe qué

ha pasado en las isapres con los cánceres de mama, uterino o pulmonar,

porque no hay datos. Y eso prueba, de acuerdo con la perspectiva sanitaria

con la cual se miden las cosas en salud, que no sirven.

Hemos propuesto medidas que estimo no van a ser consideradas, como transformar

las isapres en mutuales o permitir que en el negocio de las isapres participen

mutuales, en las cuales la riqueza no queda en manos del grupo propietario,

sino que se reinvierte.

Respecto del Auge, lo negativo es que este proyecto se aplica por igual

en los sistemas público y privado, que tienen lógicas distintas,

sanitaria uno y financiera el otro. Mientras el primero trabaja con la

gente más pobre, el otro trabaja con los más ricos. Por

lo tanto, son incompatibles actuando bajo las mismas reglas de juego.

Además, en un país que no tiene resuelta plenamente la cobertura

financiera de las enfermedades de toda la población, el Auge podría

consumir gran parte de los recursos financieros y esto iría en

desmedro del resto de las enfermedades. Se pueden generar problemas complicados.

Por ejemplo, que los hospitales lleguen a ocuparse sólo de las

enfermedades que están en el Auge y no del resto, obligados porque

el Estado tiene que responder. No hay que olvidar que la atención

a las enfermedades del Auge se puede reclamar incluso ante la justicia”.

¿Cómo se podría evitar ese riesgo?

“Yo propuse -y no se aceptó- hacer una modificación

profunda de las isapres y luego dejar trabajar a ambos sistemas durante

dos años para que en ese lapso se ordenen, mejoren su gestión

y también la solidaridad con la gente más pobre. En ese

momento, con un buen funcionamiento de ambos sistemas y un mayor financiamiento

producto del crecimiento del país, debería surgir el Auge

como una consecuencia natural, en un proceso de avance inicial in crescendo.

El Auge debería ser la excelencia sobre un buen nivel generalizado

de atención. De ese modo, en 4 ó 5 años se podría

haber hecho una reforma bien estructurada, sin contrapeso y sin las dificultades

que han surgido ahora.

El entrampamiento que ha habido se debe a que las leyes propuestas, cuando

se aplican con un criterio de salud pública -que es el que tiene

este gobierno-, queda claro que no conducen a la privatización.

Pero si la ley es administrada de una manera distinta, surge el temor

a la privatización de la salud pública. Ese es el planteamiento

básico del Colegio Médico, que corresponde a la posición

original que ha sustentado desde su fundación, en 1942”.

DESCONTAMINAR SANTIAGO

ES AHORRAR EN SALUD

También los gremios han protestado en defensa del sistema público

de salud.

“Creo que ha habido un error grande de parte del gobierno en ese

plano. El personal de la salud se compone de 60 mil a 70 mil personas,

es el mayor contingente de trabajadores. Por distintas razones, los gremios

y el gobierno no han actuado en conjunto. Eso ha contribuido a que los

gremios estén en contra y desconfíen, pensando que se va

a afectar la salud pública o los derechos de los trabajadores”.

Si el gobierno está por mantener el sistema público de salud,

¿por qué en los proyectos elaborados por el Ejecutivo se

dejan resquicios legales que puedan prestarse para privatizar? ¿Coexisten

distintas posturas?

“Es evidente que dentro del Ejecutivo hay diferencias, incluso respecto

de la concepción de salud pública, aunque todos la defiendan.

Por un lado vemos a los salubristas del Ministerio de Salud y por otro,

al Ministerio de Hacienda. También hay opiniones que cruzan transversalmente

la Concertación, a veces sobre temas de salud pública que

no son menores. La salud está absolutamente ligada a la visión

cultural antropológica o de sociedad que se tenga. Unos la conciben

como un derecho que vale tanto como el derecho a la vida -¡y eso

es!-, mientras para otros es un bien que se vende y se compra, o la consideran

como un subproducto del desarrollo. O sea, ‘tanto desarrollo hay,

tanto puedo destinar para la salud’. Otros consideramos que la salud

es base y mecanismo del desarrollo. Es decir, para lograr desarrollo hay

que tener gente desarrollada y eso significa contar con personas que han

tenido una salud razonablemente buena, niños que han recibido lactancia

materna y no de tarro, personas con un desarrollo cerebral adecuado...

También se utiliza como parámetro la evaluación de

la gestión en salud, que es donde ha radicado el debate en los

últimos dos años. Unos señalan ‘yo invierto

cien y ustedes malgastan treinta’ y el ministro de Hacienda dice

que no puede seguir gastando. El caso más claro es el enfoque aplicado

a las licencias médicas: hay que restringir los días de

licencia y los días para cuidar a niños con enfermedad grave,

porque se gasta mucho. El argumento nuestro es diferente: ‘no es

que se gaste mucho, es que el país se enferma más y hay

que fiscalizar para que no haya abusos’. Ese ha sido parte del debate,

y yo he encontrado el mismo conflicto dentro de la Comisión de

Salud del Senado”.

La gestión en salud, ¿qué tanto pesa en los problemas

e insuficiencias de hoy?

“Creo, categóricamente, que se puede mejorar la gestión,

y eso está contenido en el proyecto de autoridad sanitaria. Pero

no pesa tanto como se dice. Un ejemplo: para una misma intervención

quirúrgica hay seis días de estada en una clínica

privada y doce días en un hospital. Se concluye, entonces, que

se malgastan seis días en el hospital. Pero olvidan que la persona

que está en la clínica se va a los seis días porque

está bien y la pueden seguir cuidando en su casa. La persona que

está en el hospital también está bien a los seis

días, ¿pero a dónde se va y quién la cuida

para que no se le infecte la herida? Esas cosas no las entienden los que

ven la salud como un cálculo matemático. Otro elemento que

interviene es la ignorancia. Sobre la salud opinan y pontifican todos.

Así, se rasgan vestiduras diciendo que sólo hay 75% de camas

ocupadas en los hospitales del país y que el 25% desocupado es

un desperdicio. No saben que 75% a 78% de camas ocupadas es ‘razonable’,

en los índices mundiales. No pueden estar 100% ocupadas, porque

las camas hay que lavarlas y airearlas antes de que se vuelvan a ocupar,

y porque siempre se debe mantener una cuota de reserva ante una emergencia,

epidemias, etc.

En definitiva, estudiar una reforma de salud es lo más difícil,

especialmente con problemas que no se han resuelto en ninguna parte del

mundo. Hay mayor demanda de salud, y esa demanda es cada vez más

cara. Hoy se tratan con gran costo enfermedades que antes no tenían

tratamiento. Uno se pregunta: si las enfermedades aumentan y tratarlas

es más caro, porque tenemos la feliz capacidad de atender mucho

mejor a los enfermos, ¿no sería más lógico

que en vez de pensar en gastar menos para mejorar a los enfermos hiciéramos

el más grande esfuerzo en fortalecer la atención primaria,

para prevenir, y gastáramos en aquello que contamina el medio ambiente,

ya que es una de las causas principales de que existan más enfermedades?

¡La gran reforma de salud en Santiago sería evitar la polución!”

PATRICIA BRAVO

Ni más ni menos: 180 días de licencia postnatal

Aunque no es parte de la reforma de la salud, el Ejecutivo está

apurando el despacho del proyecto de ley sobre racionalización

de subsidios de incapacidad y licencias médicas, que entre otras

propuestas limita el número de días de licencia de la madre

trabajadora (o padre, si se decidiera a hacer uso de ese derecho) por

enfermedad grave del niño menor de un año. El criterio de

fondo es ahorrar recursos del Estado -que son de todos los chilenos- y

restringir la posibilidad de que se tome como excusa para eventuales “abusos”.

A eso se agregan otras iniciativas para reducir la licencia postnatal,

o dejar la “opción” para que la trabajadora “alargue”

este período dividiendo su jornada en dos: mitad en el trabajo

y mitad en la casa, para amamantar a su guagua.

El senador Mariano Ruiz-Esquide es tajante. “A mí me parece

que lo único lógico es lo que dicen los pediatras: 180 días

de licencia postnatal para que se cumplan 6 meses de lactancia materna,

más todos los derechos que hoy existen. En vez de limitar las licencias,

hay que hacer una fiscalización adecuada. Además, es absurdo

definir por ley lo que es enfermedad grave para un niño, porque

nosotros nos encontramos con enfermos, no con enfermedades. Un niño

menor de un año con distrofia de nacimiento, es niño grave

con sólo un resfrío. Todo esto está mal planteado.

Si lo que se busca es solucionar el tema monetario, hoy está reconocido

científicamente que la plata que se destina a la infancia tiene

que ponerse antes de los 4 años. Eso es prevenir. Nosotros vamos

al revés ¡y lo encontramos fantástico, porque podremos

ahorrar 38 mil millones de pesos! La licencia es un acto estrictamente

médico, no tienen nada que ver el Ministerio de Hacienda o el Ministerio

del Trabajo”

Volver | Imprimir

| Enviar

por email |