Documento sin título

Buscar |

|

|

último Editorial |

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

Publicidad del Estado |

El fallo de la Fiscalia

|

Regalo |

|

|

Motivos de la ebullición social Motivos de la ebullición social

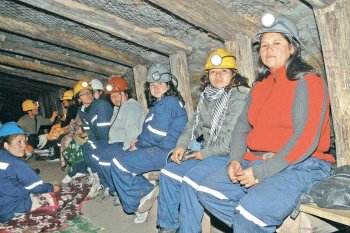

UNA semana permanecieron en huelga de hambre 33 mujeres en el interior de la mina Chiflón del Diablo, en Lota.

Representaban la desesperación de miles de desempleados en el Región del Bío Bío.

Cuando la televisión exhibió por semanas las imágenes de los mineros atrapados en la mina San José, puso en evidencia también sus precarias condiciones laborales, y la difícil realidad social de sus familias. Una realidad que no estaba circunscrita ni a la mina San José ni a la Región de Atacama, sino que se extendía a muchos sectores de la economía y a todo el país.

La precariedad de las condiciones laborales de la mina San José es extensible a numerosos otros sectores de la producción. Millares de pymes, asediadas por la competencia de la gran empresa y los grupos económicos, presionadas por las deudas con los bancos, a altas tasas de interés, han de sobrevivir trasladando los costos a los trabajadores. Pero no sólo las pymes, como la minera San Esteban, operan a costa de la seguridad y los salarios de sus trabajadores. También lo hace la gran empresa. La huelga de los trabajadores de Farmacias Ahumada, que obtiene un tercio de las ventas del sector farmacéutico chileno y genera ingentes utilidades, apoya su rentabilidad no sólo en la colusión de precios con los otros operadores del sector, sino sobre sueldos base de miseria. Y también las grandes transnacionales, como la Minera Collahuasi que obtuvo ganancias el año pasado por más de 1.700 millones de dólares, pero niega las demandas salariales a sus trabajadores.

La situación laboral de los trabajadores chilenos parece no estar relacionada con el tamaño de la empresa, sino con un modo de operación empresarial que basa gran parte de sus utilidades en la reducción de los costos salariales. Una práctica extendida por años en todos los sectores de la economía, que parece haber comenzado a estrellarse contra un también extendido y profundo malestar de las clases trabajadoras. La ola de huelgas, así como de otro tipo de paros y movilizaciones, parece indicar que entre grupos de trabajadores y ciudadanos ha comenzado a agotarse la paciencia.

El gobierno y el establishment económico y político han celebrado las últimas tasas de desempleo, que para el trimestre julio-septiembre fue de ocho por ciento, menor a las de años precedentes y más baja que la de meses anteriores. Según el INE, desde abril a septiembre poco más de 180 mil personas habrían hallado un empleo, dato que no explicaría las actuales huelgas ni movilizaciones, de cesantes incluidos.

Hay otras cifras aportadas por el INE que expresan la calidad del trabajo en Chile. Muchos de los trabajos que hoy existen son de tiempo parcial, pese al interés de los trabajadores por contar con jornadas completas y, por cierto, mejores sueldos. Esta práctica empresarial, que se desarrolla masivamente en el sector servicios, ha sido constatada en un estudio realizado el año pasado por la Dirección del Trabajo en las grandes tiendas de departamentos. Esta investigación reveló que casi la mitad de los trabajadores están empleados en el sector retail a tiempo parcial, relación laboral que tiene un efecto directo en los salarios. Entre los vendedores contratados con jornada completa el sueldo medio se ubicaba el año pasado en torno a los 350 mil pesos, promedio que es sensiblemente más bajo para los trabajadores con jornadas parciales.

La compresión de los salarios está ligada de forma directa con una reglamentación laboral que impide la canalización de las demandas de los trabajadores. Porque los obstáculos para la sindicalización y la negociación colectivas no sólo son enormes, sino que amparan numerosas prácticas antisindicales. Otro estudio realizado en 2008 por la Dirección del Trabajo reveló que casi el 20 por ciento de los dirigentes sindicales ha denunciado alguna vez a la empresa por prácticas antisindicales, en tanto un 22 por ciento afirma que sus empresas presionan a los dirigentes sindicales. Según el informe, “el 48,6 por ciento del total de dirigentes sindicales declara la existencia de prácticas antisindicales en su empresa y la mayor frecuencia de respuesta a una pregunta respecto a la existencia de actitudes negativas o prácticas antisindicales y/o desleales por parte de la empresa, corresponde a la categoría obstaculizar la afiliación sindical, con el 30,1 por ciento de respuestas”.

Políticas y prácticas antisindicales

La represión del empleador se ejerce con todo el poder, señala este informe. “Frente al conocimiento de la eventualidad de formación de un sindicato, procede a despedir a quienes considera agitadores, en tanto que los trabajadores se ven agraviados por el solo hecho de ejercer los derechos que la Constitución y las leyes les garantizan”. Estas presiones se amparan en la aplicación de la conocida norma “necesidades de la empresa” (art. 161 del Código del Trabajo), dispuesta por los legisladores para flexibilizar los despidos y facilitar la adaptación de la empresa a las nuevas condiciones que impone la competencia. Ha sido utilizada habitualmente para reprimir el ejercicio de los derechos laborales y sindicales, en particular.

Condiciones tan poco acogedoras para la organización sindical llevarían a suponer una afiliación sindical a la baja. “Sin embargo, dadas la tradición de asociatividad laboral en el país y el despliegue de los dirigentes sindicales, en el curso de los últimos cinco años (2004-2008) se ha incrementado en 18 por ciento la afiliación sindical total y en 33,6 por ciento la afiliación en los sindicatos de empresa, lo que de paso desmiente el bajo interés que se atribuye a los trabajadores por la acción colectiva, aun cuando pudieran cuestionarse los beneficios obtenidos como motivación para sindicalizarse”. Según el informe, los trabajadores chilenos han perdido el miedo a sus empleadores y están dispuestos a sindicalizarse y movilizarse. El actual clima social y laboral parece corroborar estas cifras.

Aumento de la pobreza

Pero no sólo la calidad del empleo explica el actual clima de malestar social. También una caída en la calidad de vida y aumento de la pobreza. Las recién publicadas estadísticas de Mideplan nos ofrecen otros datos para comprender este nuevo escenario. Según la encuesta Casen 2009, el 15,1 por ciento de la población chilena vive bajo la línea de la pobreza: dos millones 564 mil están en la pobreza y 634 mil en la indigencia. Hoy hay 355.095 pobres más que en 2006. El proceso de reducción de la pobreza, eje de las políticas de los gobiernos de los últimos veinte años, mantuvo una clara tendencia desde 1990 a 2006, pasando desde 38,8 por ciento de la población a 12,3 por ciento. Pero a partir de entonces, y durante el gobierno de Michelle Bachelet, la tendencia se revierte, para alcanzar en 2009 un 15,1 por ciento. De este total, dice la encuesta, un 15,5 por ciento de la población de las ciudades está bajo la línea de la pobreza, y un 12,9 por ciento de la población rural.

Al observar los índices de pobreza por región, existen siete que están sobre el promedio nacional, las que están encabezadas por La Araucanía, con un 27,1 por ciento (casi el doble de la media nacional); Bío Bío, con un 21 por ciento; Maule, con 20,8; Los Ríos, 20,4; Atacama, 17,4; Coquimbo, 16,6 y Tarapacá, con 15,7 por ciento. Los mayores aumentos respecto a 2006 los registraron la IX Región, la I y la III. El terremoto de febrero sin duda que ha amplificado estas cifras en las regiones de Bío Bío y Maule.

Una información que es alarmante está relacionada con los grupos de edad bajo la línea de la pobreza: son los niños y jóvenes quienes padecen de manera más aguda este mal social. Un 24,5 por ciento de los niños de hasta tres años viven en hogares pobres, y un 21,5 por ciento de los que tienen entre cuatro y 17 años.

Chile no parece ser un buen país para tener hijos. Si en 2006 poco más del 16 por ciento de los hogares con menores de 18 años vivía en situación de pobreza, esta proporción se elevó a 18,1 por ciento. De estos hogares, aquellos que tienen a la madre o a una mujer como jefa de hogar son más pobres que aquellos con un hombre como jefe de hogar. Según la encuesta Casen, los hogares pobres con una mujer a la cabeza aumentaron de casi un 23 por ciento a un 26 por ciento. ¡Un cuarto de los hogares con una mujer como jefa de hogar son pobres! Pero este aumento de hogares cuya jefatura está a cargo de una mujer es un fenómeno nacional. Aumentaron desde el 27 por ciento en 2006 a un 30 por ciento en 2009. Por sexo, confirma la Casen, las mujeres son más pobres que los hombres, y, por cierto, aquellas personas que pertenecen a etnias originarias. Ante esta regresión, no han de sorprender las crecientes movilizaciones laborales y sociales. La única sorpresa es tal vez su tardanza en aparecer.

PAUL WALDER

RECUADRO

La obscena desigualdad

El ingreso per cápita mensual de los hogares chilenos es de poco más de 733 mil pesos. Pero esta cifra tiene enormes distorsiones en la distribución, lo que constatan los organismos internacionales. Chile es uno de los países con la peor distribución de la riqueza en el mundo. Porque si descontamos los dos grupos más ricos, el promedio de los ingresos cae sensiblemente.

La división que hace Mideplan en diez grupos económicos, según su ingreso, ofrece resultados impresentables. El décimo decil, que es el diez por ciento más rico, tiene ingresos mensuales promedio por casi tres millones de pesos, los que bajan de forma abrupta en el noveno decil, con un promedio de un millón 145 mil pesos. Y desde allí, el descenso continúa de forma persistente hasta llegar a los grupos más débiles: el primer decil, el diez por ciento más pobre, obtiene apenas 63 mil pesos, en tanto el segundo decil, menos de doscientos mil pesos. Los cinco primeros deciles, la mitad de los hogares chilenos, tienen ingresos inferiores a los 500 mil pesos. Y si restamos los ingresos de los dos deciles más ricos, los ocho restantes, el 80 por ciento de los hogares, tienen un promedio de 404 mil pesos mensuales.

En porcentajes, estas cifras reflejan la magnitud de la diferencia: El décimo decil obtiene el 40,2 por ciento de todos los ingresos, lo que cae abruptamente en el noveno decil, con el 15,6 por ciento hasta llegar a los dos primeros, con sólo 0,9 y 2,7 por ciento.

Al observar la evolución en la distribución del ingreso, éste presenta un empeoramiento desde 2006. Si aquel año el grupo de los más ricos obtenía el 38,6 por ciento de la riqueza, hoy pasó a apropiarse del 40,2 por ciento. Y lo que sube por un extremo, cae por otro: con la excepción de dos grupos, el resto de la población del país redujo sus ingresos respecto a 2006. Especial atención merece el primer decil, que cayó de 1,2 al 0,9 por ciento, y el segundo, que pasó de 2,9 a 2,7. Incluso el noveno decil disminuyó su participación desde un 16 a un 15,6 por ciento.

Al observar los subsidios que reciben las familias de menores ingresos, es también fácil constatar que las políticas de protección social no han tenido grandes resultados y sólo matizan levemente estas contrastadas diferencias. El décimo decil baja de 40,2 por ciento a 39,2 por ciento, en tanto los más pobres suben, con el 1,5 y 3,1 por ciento del total de los ingresos.

P.W.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 723, 26 de noviembre 2010)

punto@interaccess.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

|

Punto Final

|