|

Documento sin título

|

Conferencia del Cambio Climático Conferencia del Cambio Climático

Chao, planeta

Desde el 7 de diciembre se reúnen en Copenhague los principales líderes mundiales para adoptar medidas contra el cambio climático. De esta cita deberá salir un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en una magnitud lo suficientemente importante como para frenar las consecuencias sobre el calentamiento global. De no ser así, los efectos durante el resto del siglo serán catastróficos, no sólo para las actividades humanas, sino para la supervivencia de todas las especies que habitan el planeta. Esta afirmación, que tal vez hace no muchos años pudo parecer un grito alarmista, hoy ya está asumida como un hecho por científicos y algunos líderes políticos. Ya no se trata de suposiciones. Hablamos de proyecciones sobre una base empírica: la temperatura del planeta ha aumentado desde los inicios de la industrialización; pero si consideramos el actual proceso de globalización, subirá entre 1,5 a 6,5 grados más, según distintos escenarios posibles, hacia finales del siglo XXI.

Una tan violenta transformación del clima traerá efectos devastadores sobre la vida en el planeta y consecuencias económicas y sociales. La desertificación de vastas zonas y el aumento del nivel del mar crearán procesos migratorios de cientos de millones de personas, con aumento en la pobreza, el hambre y en la inestabilidad política. Es posible también que a la pobreza se añada otra forma de segregación: la radicación de los pobres en zonas degradadas, inhabitables.

Los ojos de gran parte del mundo están puestos en Copenhague. Y el futuro de las actuales y futuras generaciones recae en unos cuantos líderes mundiales. Porque los acuerdos que adopten las grandes potencias económicas serán sin duda el paradigma que seguirán el resto de las naciones. Si de Copenhague sale un mal acuerdo -un programa ambiguo, complejo, conflictivo y de difícil puesta en marcha-, lo que nos espera es un futuro lleno de peligros. De no salir ahora un plan viable, no será posible modificarlo más tarde.

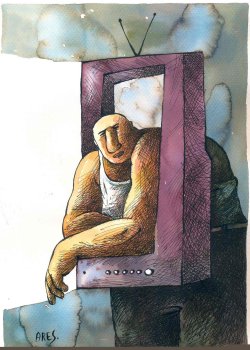

Cualquier cambio efectivo avanza contra la corriente del actual modelo económico, el que está apoyado en el consumo de masas, la extracción indiscriminada de recursos naturales, el abuso de combustibles fósiles y la especulación financiera. Un modelo de alta complejidad cuyas bases descansan sobre el crecimiento económico indefinido y las ganancias permanentes, paradigmas que hoy repiten como fórmula redentora casi todos los gobernantes del mundo. La calidad de vida y el mismo sentido de vida, están asociados al consumo y al crecimiento económico. Esta idea, valorada socialmente, es también el alimento político, lo que dificulta en extremo cualquier propuesta de cambio.

La mayor responsabilidad recae hoy en EE.UU., seguido de China y los gobernantes de la Unión Europea (UE). Estos tres países o zonas son responsables de más de la mitad de las emisiones tóxicas. Datos de 2007 colocan a China como el principal emisor, con 21 por ciento del total, seguida por Estados Unidos, con 20 por ciento (pero mucho menos población), la UE, con 13 por ciento, e India, con 5 por ciento.

Pero no se trata sólo de buscar responsabilidades; el problema es más complejo. Hay diferencias enormes entre lo que contamina un ciudadano del Primer Mundo con lo que produce un chino, indio o latinoamericano, y hay también relaciones complejas a partir de la transnacionalización de la economía. Son las empresas de los países ricos asentadas en el Tercer Mundo las principales responsables de las emisiones y no los ciudadanos latinoamericanos o africanos, con escaso nivel de consumo y de emisiones. Y hay otro aspecto que responsabiliza aún más a los países desarrollados. China hoy es el primer contaminante del mundo, pero históricamente Estados Unidos y Europa han emitido mucho más contaminantes a la atmósfera que no se disipan, sino se acumulan.

Estas consideraciones son de gran relevancia a la hora de negociar acuerdos. Porque se trata de un problema global cuyos causantes están identificados. No puede salir de Copenhague un acuerdo que cargue la misma responsabilidad por igual a todos los ciudadanos del mundo. No sería justo que un estadounidense, que contamina unas 18 veces más que un indio o un africano, continúe con sus mismos hábitos de consumo y contaminación. Esto sería seguir traspasando los costos ambientales a los ciudadanos de los países más pobres de la Tierra. Es traspasar las mismas injusticias económicas y sociales al medioambiente.

Ante esta realidad, los países en desarrollo han llegado a la capital danesa con una propuesta política: la de adjudicar las responsabilidades a las naciones industrializadas en un escenario en el que los países pobres han resultado no sólo más afectados, sino también injustamente contaminados. Bajo este argumento, los países del Tercer Mundo demandan compensaciones económicas al mundo desarrollado para hacer frente a los actuales y futuros desastres ambientales y climáticos.

La falsa propuesta

de Obama

Hacia la mitad de noviembre Barack Obama estuvo en China, oportunidad en que se conoció la propuesta de reducción de emisiones que haría en Copenhague. Estados Unidos se comprometerá a una reducción del 17 por ciento hacia 2020, pero sobre un piso establecido unilateralmente en 2005. Esta magnitud, que puede parecer importante, no lo es. Estados Unidos se marginó durante el gobierno de Bush del Protocolo de Kyoto, que había puesto el piso de emisiones en 1990. Si la reducción planteada por Obama se hace respecto a 1990, ésta se reduce a un escaso cuatro por ciento.

Pese a la alarma mundial, los sectores más reaccionarios en Estados Unidos y el mundo, bien estimulados por las grandes corporaciones, no están dispuestos a realizar esfuerzos para la reducción de las emisiones, que implicaría dejar la dependencia de los combustibles fósiles y hacer inversiones en tecnologías no contaminantes. La propuesta de Obama en Copenhague es la misma que se discute hoy en el Senado de Washington, lo que refleja su poca voluntad política, más preocupado de problemas internos, como el desempleo y la reforma sanitaria, que de empujar una solución real al cambio climático.

Si la magnitud de la reducción es un serio problema, el procedimiento es otro aún mayor. El delirio neoliberal quiere hallar una nueva forma de especulación, ahora con el medioambiente. El “mercado de los bonos de carbono” se ha levantado como el principal método para lograr la reducción de las emisiones. Cualquier acuerdo que se logre sobre la base del mercado del carbono condenará a todos los habitantes del planeta. Se trata de un nuevo negocio para especular, cuyos instrumentos los han comenzado a colocar en los mercados agencias como Merrill Lynch y JP Morgan, famosas por la especulación con derivados hipotecarios, causantes de la crisis hipotecaria y detonante de la crisis financiera global. Con los bonos de carbono en manos de esta gente, nada bueno puede augurarse.

Las inversiones necesarias para una reconversión de las tecnologías energéticas apuestan a este mercado. De esta manera, una compañía que ha realizado inversiones en, por ejemplo, energía eólica, puede vender su reducción de contaminantes en un mercado global a las empresas que contaminan. Esta es la idea básica, porque en la práctica y bajo la obsesión de los mercados desregulados, la ambición por las rápidas ganancias hallará todo tipo de trucos para generar nuevos espejismos. Con metas a largo plazo, con organismos fiscalizadores incapaces de controlar las enrevesadas relaciones de las transnacionales los riesgos son demasiado altos como para entregarles a las grandes corporaciones el futuro de la existencia humana. El descalabro de la crisis, que ha creado todo tipo de penurias y un aumento generalizado del desempleo en todo el mundo, parece no haber servido de lección para los oficiantes del libre mercado. Cuesta creer que los gobernantes del mundo le entreguen la vida del planeta a quienes sólo cuentan la ganancia a corto plazo.

Perversión mercantil aplicada al medioambiente

El mercado de los bonos de carbono tiene características similares a la globalización neoliberal. Hace casi veinte años las grandes corporaciones, ayudadas por los organismos financieros internacionales, impulsaron con fe ciega el modelo por todo el planeta. El objetivo planteaba que las economías globalizadas podrían mantener un alto crecimiento infinito, que llevaría bienestar a todos los habitantes del mundo. Para ello, los Estados vendieron sus activos, desregularon los mercados y minimizaron su accionar social, dejando el terreno expedito a las corporaciones. Tras casi dos décadas de un espejismo del bienestar basado en el consumo, en la extracción indiscriminada de los recursos naturales y en aumentos sin precedentes de los niveles de contaminación, lo que tenemos es el colapso económico y el desastre ambiental. Hoy los gobernantes del mundo pretenden vendernos una nueva ilusión. La diferencia es que hoy lo que está en juego es la vida misma.

La obsesión por el mercado tiene rasgos de locura. En el fondo, lo que se busca al incorporar al mercado un supuesto cuidado ambiental es mantener las cosas tal como están. Es engañar. Es continuar con la explotación irracional de los recursos naturales y mantener o aumentar los niveles de consumo a través del proceso de globalización comercial. Es decir, más de lo mismo a costa de una nueva apariencia.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), pieza clave para el impulso globalizador, es sin duda en las últimas décadas uno de los organismos responsables del calentamiento global y del cambio climático. Todos los objetivos de la OMC han derivado en un mayor deterioro del medioambiente, porque su afán de incrementar el comercio mundial ha traído un mayor consumo de combustibles fósiles para transporte, expansión de la industria y de la agricultura intensiva. Se estima que como consecuencia de la desregulación comercial y la reducción de los aranceles aduaneros, el transporte de mercancías basado en combustibles fósiles ha aumentado en un 70 por ciento desde los niveles que tenía en 1990.

Otros cálculos llegan a conclusiones similares al estudiar el impacto ambiental de la globalización. Un estudio del Global Carbon Project Study, dirigido por la doctora Corinne Le Quéré, de la Universidad de East Anglia y del British Antarctic Survey, llegó a la conclusión de que ha habido un incremento del 29 por ciento en las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles entre los años 2000 y 2008. Al comparar la tasa de crecimiento de las emisiones se puede observar que entre 1990 y 2000 aumentaron uno por ciento por año, pero entre 2000 y 2008 se elevaron a un tres por ciento anual. La relación entre crecimiento económico, comercio y emisiones parece quedar en evidencia.

Pero nadie está dispuesto a frenar el consumo y el comercio. Por cierto que la OMC ahora empuja también la liberalización de los “servicios ambientales”, lo que puede interpretarse como una enorme contradicción ante los objetivos que buscan más producción y comercio. Por un lado estimula en todos los paneles internacionales la apertura de los mercados, pero por otro lado, implica el desarrollo de los bonos ambientales. Hemos caído rendidos ante la fe en el mercado.

Por tanto, el modelo económico no se toca. Seguiremos consumiendo en masa, explotando sin discriminación los recursos naturales, usando combustibles fósiles y una que otra nueva tecnología no contaminante. La única diferencia será la nueva forma de especulación, ahora con instrumentos ambientales.

La ortodoxia neoliberal afirma que es posible mantener el crecimiento económico sin un aumento en el consumo de energía. Un informe del Banco Mundial señala que en países con ingresos elevados “hay indicios de una reducción del consumo de energía per cápita y de la contaminación per cápita a pesar del crecimiento económico. Ello ocurre porque la energía se utiliza con mayor eficiencia y se introducen tecnologías menos contaminantes. Además, una economía de ingreso alto tiene, por lo general, un sector de servicios proporcionalmente más grande, el cual requiere un uso menos intensivo de la energía que el sector industrial”. Pese a estos estudios, hay otros, y muy numerosos, que sugieren lo contrario.

Este tipo de informes son de una gravedad extrema. Sobre ellos se apoyan los gobiernos para mantener el statu quo económico y ambiental. Lo que propone el Banco Mundial es la política del gatopardo, en el sentido de hacer mínimas transformaciones en algunas chimeneas para continuar con el mismo modelo de consumo y explotación de los recursos naturales. Ideas que gobiernos como el chileno abrazan con fruición.

PAUL WALDER

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 700, del 11 al 24 de diciembre, 2009. Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl

www.pf-memoriahistorica.org)

|