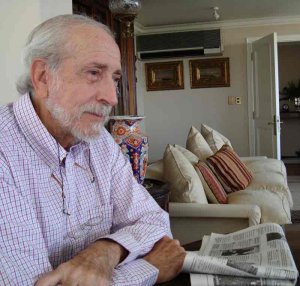

Filósofo Marcos García de la Huerta Filósofo Marcos García de la Huerta

Chile del Bicentenario

Autor: HERNAN SOTO

Se agravan los síntomas de una crisis institucional en desarrollo. El Estado no cumple adecuadamente sus funciones, la democracia sigue siendo incompleta, cerca de un tercio del electorado no participa en las elecciones y la mayoría de los chilenos abomina de la política y califica a “los políticos” de corruptos e incapaces. Son evidentes los vacíos y debilidades del modelo neoliberal mientras el gobierno trata de poner en práctica políticas sociales para atenuar la desigualdad, sin abordar sus verdaderas causas que contribuyen a la polarización de la riqueza. A pesar de los cambios formales, sigue imperando la Constitución pinochetista. A menos de dos años del Bicentenario se confrontan visiones que cuestionan agudamente la historia oficial. En diversos análisis se instala la posibilidad de un estallido violento.

PF conversó con el académico Marcos García de la Huerta, profesor de filosofía política y miembro del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile.

La cercanía del Bicentenario impone una reflexión a fondo de nuestra historia y se desatan polémicas que tienen que ver con la distancia entre la historia oficial y la que se mantiene oculta. ¿Cómo aprecia este momento?

“¿Cómo vamos a recordar nuestros orígenes republicanos en el Bicentenario? Lo más probable es que haya una monumental fiesta dieciochera, que se recuerden muchas realizaciones materiales y se olvide lo que pasó en los orígenes.

Hubo algo fundamental: la fundación de la política. Habitualmente se dice que Portales fundó el Estado chileno. Sin duda que fue uno de los fundadores de la política. Pero antes también hubo ‘política’, especialmente en los gobiernos liberales que sucedieron a O’Higgins. Fue una política oligárquica, pero una reivindicación de ‘lo político’ frente a la monocracia existente bajo el gobierno del rey de España. Estamos hablando de política como una empresa creadora, generadora de proyectos ambiciosos, de alcance nacional, con real participación del pueblo. Esa, que es democracia, ha existido poco tiempo en el siglo XX: desde el comienzo de los años 30 hasta el golpe de 1973.

El distanciamiento de la historia oficial se relaciona con la revisión de los mitos y la crítica a los grandes personajes. Se cuestiona a Portales como un mito levantado por los conservadores, lo que es cierto. ¿Pero cuándo se aprecian positivamente los mitos? Creo que es cuando la historia oficial coincide con la política que se intenta impulsar. Bolívar es también un personaje cuestionado, lo mismo San Martín que, entre paréntesis, tenía una óptima opinión de O’Higgins, salvo en materias militares.

En 2010 deberíamos estar revisando ese momento inaugural: cuando se funda la política y con ella la libertad. Fue una política censitaria, restrictiva, sin embargo fue el inicio; la monarquía era una monocracia sin libertad.

Hay diferencias entre lo oficial y lo percibido. La batalla de Lircay y el ascenso al poder de Prieto, Portales y los conservadores, se dio, en el hecho, en un contexto de golpe militar. Hay que ver cómo describen Lastarria y Alberto Edwards esa coyuntura. La realidad del siglo XIX es distinta a lo que se muestra. Hubo nada menos que cuatro guerras civiles, muy sangrientas: Lircay, las revoluciones de 1851 y 1859 y la guerra civil de 1891. En muchos aspectos eran peleas entre ‘futres’, en las que, obligatoriamente, participaba el pueblo como elemento de combate y como comparsa. Todo eso debería ser motivo de reflexión política, pero temo que el Bicentenario sea bastante superficial y externo.

En el Centenario, en 1910, hubo un sesgo crítico importante: el salitre iniciaba su decadencia y había efervescencia social, y esas sombras oscurecían el futuro. Aparecieron libros como Nuestra inferioridad económica, de Francisco Encina; Ricos y pobres, de Luis Emilio Recabarren, discursos como “La crisis moral de la República”, de Enrique Mac Iver y el libro Chile íntimo, de Valdés Cange, que hacían una crítica radical.

En el siglo XX hay cambios muy profundos -entre otros un período de verdadera democracia- y una larguísima dictadura de orientación derechista y neoliberal. La retórica de la élite política, previa a la posdictadura, creó la ilusión de que iba a producirse un cambio democrático profundo. Sin embargo, esa élite resultó continuadora de lo establecido en el plano constitucional y en el manejo de la economía. Bajo el signo de la continuidad se involucraron amplios sectores sociales. Se va produciendo, entonces, una trenza, en la medida en que el espacio público se privatiza. La clase política pasa a ser parte de esa trenza y se vincula a los grandes intereses económicos. El mismo Estado pasa a ser socio en ámbitos privatizados -como ocurrió con Aguas Andinas- y el espacio público se va perdiendo. El Estado fue muy fuerte en Chile en los siglos XIX y XX. Prácticamente toda la infraestructura fue hecha por el Estado, también las principales grandes industrias. Esto ha sido reconocido por todos los historiadores. En 1982 apareció el libro de Mario Góngora Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, en que precisamente denunciaba esta situación. Góngora fue un historiador de derecha, que en 1973 se entusiasmó con la retórica portaliana de la Junta y los militares, hasta que se dio cuenta de la claudicación que significaba la política de privatizaciones y desmantelamiento del Estado. Abordó el tema de manera notable y anticipó lo que ocurriría: los efectos de las políticas de mercado en la concentración de la riqueza, el empleo, la desigualdad, la educación, la fragmentación social y hasta en la vulnerabilidad en el plano estratégico.

El ideal portaliano, para Góngora, suponía un Estado eficiente, austero, realizador y proactivo. Góngora teorizaba que la nación había sido creada por el Estado, y que al privatizarlo y desarticularlo se ponía en peligro la existencia misma de la nación. Veinticinco años después, los planteamientos de Mario Góngora -coincidentes con los de mucha gente de Izquierda-, demuestran su validez. Hay que rearticular el Estado, darle un papel prioritario, sin perjuicio del funcionamiento del mercado supeditado al interés general.

Ahora mismo, entre los historiadores hay gran interés por estudiar el siglo XIX, precisamente porque se percibe que entonces ocurrieron muchas cosas que, vistas con ojos de hoy, podrían ayudar a comprender mejor el presente.

Se producen procesos nuevos y otros maduran con mayor o menor rapidez. Cuando comenzó a hablarse de la necesidad de un nuevo pacto social, a algunos les pareció una extravagancia. Creo que ya se ha instalado como tema de debate que deberá ir acompañado de la reflexión sobre una Asamblea Constituyente.

Hay dificultades, claro. Sigue dominando la idea magisterial de que la solución debería provenir de una especie de sabio platónico, de un gran experto que pudiera guiarnos. Es un profundo error. La política debe ser práctica y comunicación, debe surgir de la relación comunicativa y de la modulación de los procesos sociales. Eso se está viendo: los problemas que tienen los partidos indican que no se sienten cómodos en el esquema trazado por la Constitución trucada que impuso Pinochet y que la Concertación ha hecho suya. Una discusión sobre el Estado y la necesidad de una Constituyente debe plantear también el tema del sistema electoral. Hay que abordar una refundación del Estado, basado en la soberanía popular con una institucionalidad que permita y favorezca su ejercicio”.

La vacilante clase polItica

¿No cree que el comportamiento de la clase política responde básicamente a oportunismo? Tiene en cuenta que la economía está controlada por las transnacionales y los grandes conglomerados internos...

“Se puede denunciar el oportunismo de la clase política, pero quisiera hacer un análisis menos moralizante. Es un fenómeno histórico: se ha impuesto el neoliberalismo y la sociedad de consumo. La gente se involucra en una dinámica que la absorbe; todos -o casi todos- están inmersos en el consumo, que actúa como poder normalizador, virtualmente disciplinario. Al mismo tiempo, no aparece un discurso rupturista creativo viable.

Antes de la dictadura había una Izquierda fuerte. La Democracia Cristiana -y aún antes, el Partido Radical- impulsó cambios. Había una pugna social enmarcada en la democracia. La existencia y crecimiento de la Unión Soviética y de un mundo alternativo al capitalismo impulsaba grandes procesos transformadores. Cuando todo eso se derrumbó, se produjo un vuelco sustantivo, al punto que diversos partidos de Izquierda se incorporaron a la administración del poder. Obviamente también lo hicieron los partidos de centro, que históricamente tuvieron un sesgo oportunista según soplaran los vientos. Sigue pendiente la pregunta, ¿por qué no surge una alternativa de Izquierda? ¿Será por el consumo, por el individualismo, por la desconfianza en la política?

Ahora todo es distinto. Incluso el hecho de que se cumplen cien años del nacimiento de Salvador Allende es incómodo para muchos. Allende quiso (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 655 de “Punto Final”, 11 de enero, 2008. ¡¡Suscríbase a PF¡¡)

Quincenalmente, los viernes,

encontrara la nueva edicion de PF en su quiosco, $800 el ejemplar

|