|

Documento sin título

|

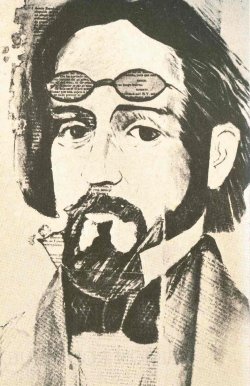

Simón Rodríguez, Simón Rodríguez,

maestro de Bolívar

Con este título se le admira en los países bolivarianos y se le recuerda en el resto de América Latina. Menos reconocida es su calidad de precursor de la moderna pedagogía y lúcido americanista. Todavía para algunos lo acompaña la etiqueta de excéntrico y atolondrado. Nació en Caracas, en 1771, y murió en un pequeño pueblo de Perú, en 1854. Vivió casi siempre en la pobreza. A pesar de los obstáculos, perseveró en el camino que había elegido siendo muy joven.

Cuando Simón Bolívar tenía nueve años y era un niño solitario y triste que no sabía escribir, la familia contrató un profesor para que lo instruyera. Simón Rodríguez casi lo doblaba en edad, era maestro primario y dirigía un pequeño internado. Conocía a los filósofos de la Ilustración y era admirador de Rousseau: estaba traduciendo El Emilio, que contiene sus ideas pedagógicas. Rodríguez vivió casi cinco años al lado de Bolívar, que se convirtió en alumno estudioso y disciplinado. Entretanto, había elaborado un proyecto de reforma educacional que fue rechazado por las autoridades.

Decepcionado comenzó a conspirar contra la Corona española. Tuvo que huir a Jamaica y más tarde se fue a Baltimore, cerca de Boston. La naciente democracia norteamericana le resultó fascinante por su respeto a las libertades. Ahorró y viajó a Francia donde la revolución ya había pasado y Napoleón emergía como hombre fuerte. Fundó un colegio en Bayona mientras dedicaba parte de su tiempo a hacer traducciones, a conocer la realidad francesa y a seguir a la distancia lo que ocurría en América.

Bolívar, entretanto, se había convertido en hombre. Viudo llegó a Europa con el ánimo dividido entre la tristeza, el ansia de saber y la adicción a la vida disipada. Ubicó a Rodríguez, que vivía en Viena, reiniciando su amistad. Junto a Rodríguez, que dominaba la filosofía y conocía los clásicos griegos y latinos además de haber acumulado una rica experiencia de vida, Simón Bolívar incrementó su cultura y su formación política. Napoleón les resultaba abominable desde que se había hecho coronar emperador.

Decidieron hacer un viaje a pie a Italia, un trayecto que les tomó varias semanas aligeradas por larguísimas conversaciones. Como culminación del viaje, decidieron jurar que dedicarían sus vidas a luchar por la libertad, lo que hicieron solemnemente en el Monte Sacro, cerca de Roma. Era 1805 y Bolívar decidió regresar a Venezuela. Rodríguez, que se hacía llamar Samuel Robinson, quiso quedarse en Europa: seguiría preparándose para servir en una sociedad nueva.

Continuó su deambular. Lo movían el nomadismo y el propósito de conocer. Se instalaba en una ciudad, abría un colegio o trabajaba en lo que viniera, aprendía el idioma, observaba, escribía, hacía amistades. Luego, volvía al camino. Así estuvo en Prusia, Polonia, Rusia y de allí volvió a París.

En América se multiplicaban las guerras de independencia. Rodríguez se instaló en Londres, donde estaba Andrés Bello desde hacía más de diez años. Compartieron pobreza, recuerdos y planes para el futuro. Ya se había liberado el sur del continente con la batalla de Maipú que anunciaba la continuación del plan de San Martín de marchar contra Lima y el virreinato. En el norte de Sudamérica, Bolívar comenzaba un avance fulgurante que culminaría con la liberación de Colombia y Venezuela y la posterior marcha victoriosa hacia Ecuador y Perú.

Sabía que era tiempo de volver. Dejaría de ser Samuel Robinson y sería de nuevo Simón Rodríguez. Pero no volvería a Venezuela. Tal vez tenía miedo porque ya no conocía a nadie y en su tierra sería un desconocido, un viejo sin gloria. Ya había pasado los cincuenta años y desconfiaba de todos los modelos. Repetía: “La América española es original, originales han de ser sus instituciones y su gobierno y originales los medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos”. Aspiraba a “una República americana, no veneciana, no francesa, no sajona”.

Proyectos y realidades

Desembarcó en Cartagena y se internó hacia Bogotá donde quiso intentar una experiencia revolucionaria en el contexto de su idea central: que el futuro dependía de la escuela y la educación, que de allí saldrían los hombres y mujeres liberados de las rémoras del pasado colonial, conscientes de sus derechos y también de sus deberes sociales. Propuso la creación de escuelas-talleres en que la educación marchaba a parejas con el aprendizaje de oficios o destrezas laborales, indispensables para el desarrollo de la economía y también con fines éticos y formativos.

Rousseau postulaba que todo ser humano tiene la obligación de trabajar. Debía haber escuelas en que se enseñara a leer, a escribir, a contar y a entender, en que se aprendieran las leyes y la historia de la República, y en talleres se ocuparan las manos y la inteligencia. Ese era el plan de Rodríguez.

En ese tiempo estaba de moda el sistema Lancaster, en que los alumnos aventajados enseñaban a los de cursos inferiores bajo la supervigilancia de los maestros. Rodríguez lo rechazaba, decía que las escuelas lancasterianas eran “almacenes de muchachos enseñándose unos a otros a gritar y los maestros mandando la maniobra”. Allí, sostenía, se aprendía poco y mal.

Las ideas de Rodríguez representaban un cambio brutal y chocaban con lo establecido. El peso de la costumbre no se podía ignorar sin los recursos necesarios y un clima de tranquilidad para el que faltaba mucho, pues la guerra proseguía en el sur y era evidente el descontento de los colombianos, que se manifestaba también hacia los venezolanos. No facilitaba las cosas el carácter de Simón Rodríguez, irónico y batallador. Le era difícil ceder, exigía que las cosas se hicieran a fondo, no aceptaba debilidades ni retrocesos. El proyecto se transformó en un fracaso.

En 1824 estaba en Bogotá cuando recibió una carta de Bolívar que lo invitaba a Lima (ver recuadro). El Libertador lo recibió jubiloso. No ahorró elogios ni distinciones para quien tanto había ayudado a su formación. Los banquetes y homenajes se sucedían. La victoria de Ayacucho había sellado la libertad de América del Sur. Rodríguez pensaba que era el momento de poner en práctica su gran proyecto educativo con el respaldo directo de Bolívar.

Bolívar lo invitó a subir a la sierra. Fueron jornadas inolvidables, los pueblos lo aclamaban y los resplandores de la gloria alcanzaban también a la comitiva. Subían hacia Bolivia, recién creada, donde gobernaba el mariscal Antonio José de Sucre, país al cual el Libertador deseaba un gran futuro. Para agradecer a su maestro, se creó un cargo para que pusiera en práctica su proyecto: Director de Enseñanza Pública, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Artes y Director General de Minas, Agricultura y Caminos Públicos. Si bien era un reconocimiento a sus conocimientos y habilidades, su misma existencia lo convertía en una especie de poder paralelo al del jefe del Estado.

Dejándolo nombrado, Bolívar tuvo que viajar a Colombia donde la situación política se deterioraba. Como era previsible, Rodríguez tuvo dificultades con Sucre. Las responsabilidades de su cargo eran tan grandes, que casi no se podía hacer nada. Había, también, choques de caracteres. Sin embargo, alcanzó a establecer una escuela-taller que al poco tiempo debió cerrar. Sucre se quejó a Bolívar en julio de 1829. Reconoció el valor de Rodríguez como “hombre muy instruido, benéfico como nadie, desinteresado hasta lo sumo y bueno por carácter y por sistema” pero señalaba que tenía “una cabeza alborotada, con ideas extravagantes y con incapacidad para desempeñar el puesto que tiene, bajo el plan que dice que tiene y que yo no sé cuál es”.

Simón Rodríguez renunció. Abandonó Bolivia y se dirigió al Perú, estableciéndose en Arequipa. Allí publica -por suscripción- la primera parte de su libro Sociedades americanas en 1828. Después se fue a Lima, donde fundó una escuela y participó en polémicas y debates. La muerte de Bolívar, en 1830, lo afectó mucho. Era como un pedazo de su vida que terminaba y con él, las posibilidades de la gran reforma que anhelaba, mientras se desvanecía el sueño integracionista. Reflexionaba: “La América española pedía dos revoluciones a un tiempo: la pública (o política ) y la económica. Las dificultades que presentaba la primera eran grandes: el general Bolívar las ha vencido, ha enseñado o excitado a otros a vencerlas. Los obstáculos que oponen las preocupaciones a lo segundo, son enormes. La guerra de la independencia no ha tocado a su fin”.

Residencia en Chile

Decidió venir a Chile: la presencia de Andrés Bello le daba esperanzas. Su amigo lo recibió con afecto pero lo ayudó poco. Posiblemente tuvo temor de las ideas demasiado avanzadas de Rodríguez, que no simpatizaba con los pelucones ni con los pipiolos a los que consideraba palabreros e ilusos. Sus proyectos educacionales no se ajustaban al orden que imponía la mano de Portales. Bello llevaba relativamente poco tiempo en Chile y no quería perder la posición conquistada. De todas maneras, Simón Rodríguez se relacionó con liberales. Más tarde recordaría Lastarria que el venezolano era “un verdadero reformador cuyo puesto estaba al lado de Owen, de Saint Simon y de Fourier”.

Se avecindó en Concepción, acogido por el intendente. Instaló una escuela que produjo escándalo y que fue destruida por el terremoto de 1835. El intendente le encargó un informe técnico sobre el sismo, que realizó con dedicación y calidad profesional. Aceptó un trabajo a cargo de un aserradero, que tuvo escaso éxito pero que le sirvió para conocer la vida de los mapuches. Finalmente, se radicó en Valparaíso. Abrió una escuela y también una fábrica de velas de sebo. Tuvo que cerrar la escuela y el negocio languideció. No abandonaba, sin embargo, sus ideales. Publicó artículos políticos en El Mercurio y una edición de una obra suya apareció en Perú, Vicios y virtudes sociales. Chile no trató bien a Simón Rodríguez y sus huellas se borraron pronto a pesar de haber permanecido casi diez años en el país.

Miró nuevamente hacia el norte, a Ecuador, donde gobernaba un venezolano, José Flores, amigo de Bolívar. Le ofrecieron un puesto como profesor, donde duró poco. Partió a Colombia y se mantuvo entre ambos países haciendo clases, fundando escuelas, regentando pequeños negocios. Publicó una de sus obras fundamentales: Consejos de amigo dados al colegio de Latacunga, en que entre muchas reflexiones aparece una nueva mirada hacia los indígenas: “Más cuesta entender a un indio que a Ovidio. ¿Es posible que vivamos con los indios sin entenderlos? Ellos hablan bien su lengua y nosotros ni la de ellos ni la nuestra”.

En 1850, a los 80 años, se mantenía enhiesto: “Sin ser alto de cuerpo, tenía aspecto atlético, sus espaldas eran anchas y su pecho desenvuelto, sus facciones angulosas eran protuberantes; su mirada y su risa un tanto socarronas -de un volteriano esencial-, sus piernas algo separadas como las de un marinero”. Tres años después enfermó gravemente en Perú y murió en el viaje de regreso, siendo enterrado en el pueblo de Amotape, cerca de Piura. Actualmente sus restos reposan en el Panteón Nacional de Caracas, cerca de los de Simón Bolívar.

El historiador venezolano Alfonso Rumazo ha intentado sintetizar la importancia de su obra: “El pensamiento de Simón Rodríguez, en las mil páginas que de él se conocen, puede condensarse así: reforma de la educación, para que la tomen todos los niños, sin diferencia de clases sociales, coeducación, escuelas-taller… Su ideal es una América nueva, diferente, para eso pide escuelas republicanas y escuelas sociales. En sus muchas referencias a la economía y el trabajo, advierte que la revolución económica debe comenzar por los campos para luego llegar a las ciudades: fija el criterio de que a los obreros no se les ha de convertir en máquinas. Inventó la posibilidad de que los estudiantes de la escuela-taller se volvieran luego colonos de las tierras baldías, con sus padres. Pensó en un banco industrial, cuyos lineamientos dejó expresos. Curvado sobre los problemas de América parece un estadista, es un orientador”

HERNAN SOTO

Reconocimiento

En la cúspide de la gloria, Bolívar llamó a su lado a Simón Rodríguez, a través de una carta fechada en Lima el 19 de enero de 1824:

“Usted, maestro mío, con qué avidez habrá seguido mis pasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto aunque sentado sobre una de las playas de Europa. No puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado: no he podido borrar jamás siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Siempre presentes a mis ojos intelectuales las he seguido como mis guías infalibles. ¿Se acuerda usted cuando fuimos al Monte Sacro a jurar sobre aquella tierra santa la libertad de la patria? Ciertamente no habrá olvidado aquel día de eterna gloria para nosotros… Usted no habrá dejado de decirse todo esto es mío, yo sembré esa planta, yo la regué, yo la enderecé tierna… Preséntele usted esta carta al vicepresidente: pídale dinero de mi parte y venga usted a encontrarme”.

(Publicado en PUNTO FINAL, edición Nº 695, viernes 2 de octubre, 2009. Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl)

|