Aventuras y desventuras del idioma Aventuras y desventuras del idioma

El español

de este tiempo

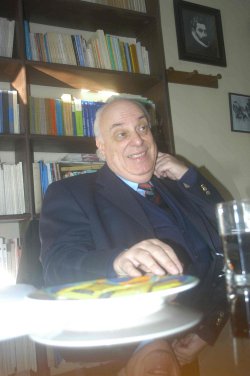

Alfredo Matus Olivier, presidente de la Academia Chilena de la Lengua.

A juzgar por lo que se advierte, cada día tratamos peor al idioma. La ortografía, el habla, la comprensión de lo que leemos o escuchamos no andan bien, lo que afecta a nuestro desarrollo y convivencia. Contradictoriamente, el español aumenta su importancia en el mundo así como el número de interesados en aprenderlo.

El lenguaje es algo serio, objeto de rigurosos estudios y materia de constantes polémicas. También de conmemoraciones y homenajes. Entre el 2 y el 6 de marzo de 2010 se realizará en Valparaíso el V Congreso Internacional de la Lengua Española, un acontecimiento de envergadura que tiene lugar periódicamente en ciudades que no son la capital del país anfitrión. Antes fueron sedes Zacatecas, Valladolid, Rosario y Cartagena de Indias. El congreso de Valparaíso -en el año del Bicentenario, lo que le dará características especiales-, estará centrado en nuestro continente, como lo indica su lema: “América en la lengua española”. La propuesta de la sede porteña hecha por la Academia Chilena fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la Asociación de Academias de la Lengua, desde España a Filipinas, incluyendo a Puerto Rico y Estados Unidos, donde hay una gran población hispanoparlante.

Desde hace catorce años el profesor Alfredo Matus Olivier, académico de la Universidad de Chile especializado en Alemania en lingüística románica y semántica lexicográfica, preside la Academia Chilena de la Lengua, institución integrada por 36 miembros titulares. Fue fundada en 1885 y realiza una labor permanente de revisión y actualización del idioma a través de la preparación de nuevas ediciones de diccionarios, pautas de ortografía, estudios gramaticales y tareas de difusión.

PF conversó con el profesor Alfredo Matus

¿Cuáles son los criterios de la Academia frente al deterioro del español y el avance del inglés y otras lenguas?

“El idioma es esencial para la convivencia y efectivamente, hay un deterioro del buen lenguaje en el habla corriente y radial, en muchos de los medios escritos y en la televisión. Hasta en círculos que debieran ser ilustrados. Eso es atribuible a las grandes deficiencias en la educación, en los encargados de educar y a la falta de hábitos de lectura.

Tema distinto es la avalancha del inglés, que es expresión de la globalización, la lengua de la ciencia y la tecnología y el idioma de Internet. También es consecuencia de la difusión y penetración de la industria del entretenimiento manejada desde los países de lengua inglesa y por qué no decirlo, de cierta cursilería intelectual, como antes ocurrió con el francés.

Sin embargo, hay una cuestión más general que atañe a la esencia misma de las lenguas. Antes se concebía a las lenguas como objetos vivientes. Así lo dijo el propio Andrés Bello. Esa visión significaba asimilar su historia con el ciclo vital: nacimiento, madurez, decadencia y muerte, trayectoria y destino inexorable para todos los entes biológicos. Si las lenguas son entes vivos separados del hombre, es fatal que cumplan ese ciclo. De ahí la nomenclatura de lenguas madres, lenguas hijas, lenguas vivas, lenguas muertas. De allí la idea de la corrupción y el prejuicio de que en cierto momento las lenguas llegan a un máximo esplendor y todo lo que sigue es decadencia. Lo que confunde la lengua literaria con la lengua hablada.

Actualmente se ven las cosas de otra manera. La concepción antigua era causalista. Según ella, en la historia las lenguas están sometidas a agentes que operan ciegamente, como son, por ejemplo, el desgaste o los agentes mecánicos, el clima, o el paso del tiempo, que conducen a la destrucción. Es decir, que las lenguas pertenecerían al orden causal, al orden de la necesidad, como diría Kant. En cambio, hoy día pensamos que las lenguas son objetos que pertenecen no al orden de la causalidad sino al orden de lo humano, que es el de la finalidad. Pensamos que los idiomas cambian y que ese cambio no es intrínsecamente malo. Las lenguas se están haciendo en la medida en que las hacemos funcionar, nunca se mantienen estáticas y cambian por finalidades humanas y no por agentes que actúan ciegamente sobre ellas. Cambian para el cumplimiento de nuestras propias metas. El hombre, como ser libre y finalista, construye las metas hacia las que se orienta.

Hay una pregunta que siempre hacen los periodistas a los lingüistas: ¿qué va a pasar con el español de América, dará nacimiento a muchas lenguas como ocurrió con el latín? Y agregan, cada día hablamos peor y esto nos llevará a la disgregación y a que no nos entendamos entre nosotros. Puede ser. Pero eso no es algo fatal. Depende de nosotros dónde queramos llevar la lengua, y allí juegan su papel las Academias o las instancias que existen en otros países. Ellas deben representar a toda la sociedad a través de la estandarización -que es el cultivo planificado del idioma- y la normalización. Podemos conducir la historia de la lengua, pero no podemos impedir el cambio. Podemos orientar el cambio, por ejemplo, cuando hay diversas normas que entran en conflicto pero siempre observando el uso con criterios aposterioristas, empíricos. No con criterios extrínsecos, como puede ser la idea de que hay épocas en que se habla mejor y otras en que se habla peor, porque eso es tan falso como que hay lugares en que se habla mejor que en otros. ¿Qué se quiere decir con que los colombianos, así, en general, hablan mejor que los chilenos, también en general? ¿Y qué es hablar bien y qué es hablar mal? ¿O que el lenguaje de los escritores es el que debe servir de modelo?”.

Una nueva gramática

¿Qué quiere decir hablar bien?

“La respuesta es: hablar de acuerdo con el uso mayoritario. Pero no cualquier uso, sino con el uso de la gente educada, no como la gente ignorante, como dijo don Andrés Bello. Obviamente, en esta mirada general no puede omitirse la enorme importancia que tienen los medios de comunicación en la historia de las lenguas. Por eso es necesario que los medios sean aliados de las Academias en un sentido amplio, y por lo mismo, hay que ofrecerles pautas de buen uso, lo que también implica preocupación por la unidad del idioma.

La gran función de las Academias es luchar por la unidad de la lengua. Nosotros consideramos que la unidad es un bien intransable que permite a 450 o más millones de personas entenderse y sentirse unidos a través del idioma.

¿Contra qué deben luchar, por lo tanto, las Academias? La respuesta es simple: contra todo lo que nos divida idiomáticamente. Son las Academias las que a través del Diccionario y de la ortografía aseguran la unidad de la lengua. El Diccionario es preparado por las 22 Academias que forman la Asociación de Academias. Antes lo hacía la Real Academia Española. Ahora impera el criterio panhispánico, al que aportan todas las Academias.

Además del Diccionario y el código ortográfico hay otros grandes códigos, entre los que destaca la Gramática. En el V Congreso presentaremos la nueva versión de la Gramática que ha significado un trabajo de diez años. La última gramática oficial era de 1931. La nueva, completamente actualizada, hecha conforme a la lingüística actual, es un verdadero mapamundi de la lengua española. Es un gran tratado con más de tres mil páginas que se presentará en Madrid en diciembre y en el V Congreso se lanzará un manual al acceso de todos. Ha sido hecha con el aporte de todo el mundo hispánico, tal como se hizo antes con el Diccionario Panhispánico de Dudas, en que me tocó participar.

El criterio panhispánico permite considerar todos los usos que se respetan cuando son prestigiosos y mayoritarios. En el Congreso también presentaremos el Diccionario de Americanismos, que ha representado ocho años de trabajo realizado por una comisión en que están representadas las cinco áreas idiomáticas de la región: mexicano-centroamericana; antillana; andina; chilena y área rioplatense. Contiene más de cien mil términos, en unas cinco mil páginas”.

Español de América

¿Qué significa el lema del V Congreso: “América en la lengua española”?

“Antes, quiero llamar la atención sobre el significado del Congreso, que tiene que ver con la importancia del español en el mundo. Es la tercera o cuarta lengua desde el punto de vista de sus hablantes, que se estiman entre 400 y 450 millones de personas. Por otra parte, existen ya 72 centros de estudio de la lengua española en 42 países y se inaugurará pronto uno en Nueva Delhi, todos bajo la orientación del Instituto Cervantes. Ahora bien, de 400 millones de hablantes en español, de cada diez nueve son americanos, sólo uno es español. Y considerando que México tiene cien millones de habitantes, de cada cuatro que hablan español uno es mexicano. El futuro del español se jugará en América.

El español es una lengua trasplantada, que se impuso en un proceso de conquista y colonización de características radicales, un proceso tremendo pero que no cambió su carácter de lengua trasplantada como ha ocurrido muchas veces: con el portugués de Brasil, el francés de Canadá o el inglés de Australia, por ejemplo. No desconocemos los orígenes de nuestro idioma, pero si no hubiera sido por el descubrimiento de América, el español sería la lengua 27 del mundo, entre el polaco y el ucraniano. Pero tampoco será un Congreso sobre el español en América, que sería estrictamente lingüístico. Nos preguntaremos en cambio qué ha significado América para el idioma castellano. De ahí el lema ‘América en la lengua española’.

El español ha recibido el aporte riquísimo de las lenguas originarias; y cuando uno dice lenguas, está diciendo culturas. No ha sido simplemente una cuestión de ‘palabritas’: lo importante han sido las pautas culturales que respaldan a esas lenguas, su visión de mundo, el pensamiento que hay detrás, que ha fecundado y enriquecido a la lengua española a través de un mestizaje cultural intenso, especialmente en las zonas de las grandes culturas, México, la zona maya y en el mundo andino de las culturas aimara y quechua. En Chile, la influencia mapuche es muy fuerte en la zona en que se ha conservado la cultura, no en el resto del país. Se dice que eso afecta la pureza de la lengua. No hay lenguas puras. El español es mezcla de latín vulgar con palabras ibéricas, celtas, visigodas, árabes en gran cantidad, francesas, italianas y ahora anglosajonas.

Por último, otro elemento que queremos destacar en el Congreso es la presencia de los pueblos originarios en el continente y lo que han significado sus culturas en este período, y su realidad actual. Esperamos la presencia de representantes de las lenguas rapanui, aimara, quechua y mapuche”.

Idioma de identidad

Un Congreso de la lengua suena como algo muy ajeno a las preocupaciones corrientes. ¿Cuál es su verdadera importancia?

“Todo lo que ayude a la unidad del idioma es fundamental para la identidad de nuestros pueblos. Tiene también importancia política, cuando en America Latina se viven interesantes procesos de cambio y un resurgimiento de la necesidad de encontrar mecanismos de integración, entendimiento y comunidad de intereses en áreas claves. Por eso el Congreso será definidamente americanista. Estos Congresos no son solamente de especialistas en lenguaje o educación sino, también, concitan la atención de políticos, dirigentes sociales y hasta empresarios y economistas. En el fondo, se trata de poner en vitrina la lengua española que, como dicen los economistas, es un activo intangible muy valioso.

Una investigación que se hi-zo en España mostró que un 15% del PIB es aportado -por así decirlo- por el idioma en edición de libros, materiales pedagógicos, películas, canciones, traducciones, aportes científicos y tecnológicos, etc.

Las tres grandes secciones en que se dividirá el Congreso, enfocadas en variados paneles, hablan de la amplitud de su temática que relacionará la lengua española con la comunidad iberoamericana de naciones; con la política, la economía y la sociedad, y con la educación. La importancia cultural es obvia, tanto por la asistencia de escritores y pensadores de primer nivel como José Saramago, Rigoberta Menchú, Manuel Castells, Roberto Fernández Retamar, Jorge Edwards, Mario Vargas Llosa, Miguel León Portilla, Claudio Bunster, Humberto Giannini, como porque habrá especial preo-cupación por la poesía tanto en homenajes a Nicanor Parra como a Gonzalo Rojas y en ediciones panhispánicas de gran tiraje de antologías de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Esperamos también hacer un homenaje especial a Andrés Bello, por su obra notable en el plano del idioma y por su ejemplo de hombre de dos patrias latinoamericanas, Venezuela y Chile” .

HERNAN SOTO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 692, 21 de agosto, 2009, Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl)

|