La novela de la La novela de la

RESISTENCIA

Autor: ALEJANDRO LAVQUEN

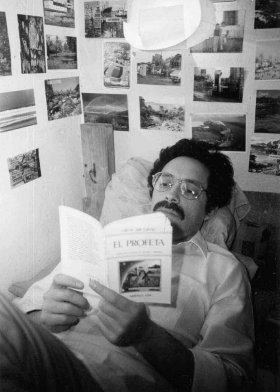

GUILLERMO Rodríguez en su celda en la Cárcel Pública de Santiago, donde estuvo largo tiempo y casi murió envenenado.

Publicada por LOM Ediciones, Hacia el final de la partida, de Guillermo Rodríguez, es una novela que nos traslada a los años de la dictadura militar. Relata la vida de quienes luchaban en la clandestinidad, así como situaciones ocurridas antes de 1973 y después del plebiscito de 1988. Muchos militantes de Izquierda dieron su vida en aquella época. En este libro se evocan algunos hechos. La organización política referida es el MIR, que podrá ser juzgado de distintas maneras por su accionar en el gobierno de la Unidad Popular, pero que durante la tiranía ganó para sus militantes la calificación de heroicos. Lo que vendría después -fracasos, caídas, delaciones por tortura, divisiones, abandono de ideales, etc.- es otra historia, y no resta méritos a la decisión del MIR de combatir a la dictadura por las armas desde el 11 de septiembre de 1973.

Guillermo Rodríguez rescata la historia de unos amigos de la población El Pinar, en Santiago. Van tomando distintos caminos, quedando en trincheras diferentes. Aarón y Germán, por ejemplo, en el ala revolucionaria. Castor, un personaje intrigante desde joven, como agente de la represión. Aarón, el protagonista de la novela, representa a un ser lleno de remordimientos en un mundo al que vuelve después de pasar años encarcelado. Los remordimientos surgen de creer que no cumplió su deber de revolucionario y sentirse culpable de la muerte de un compañero desaparecido, asuntos que va resolviendo a medida que transcurre la trama.

Quizás podría haberse sacado más partido a algunos personajes, profundizando sus perfiles sicológicos y haber obviado ciertos discursos un poco forzados, que en todo caso no quitan claridad a la historia ni fuerza a los objetivos de la narración.

Rodríguez alude a temas relevantes y conflictivos para quienes participaron en la resistencia armada contra la dictadura. Están el tema de la prisión y la tortura, que venció a muchos; las relaciones familiares destruidas; el abandono de ideales -con la llegada de la “democracia”- de ciertos revolucionarios hoy apoltronados en cargos de gobierno. En la trama, que se desarrolla partiendo en la niñez de los protagonistas, se observan situaciones presentes en la historia reciente: corrupción, cobardía para enfrentar un sistema que consume socialmente, desidia de las autoridades ante los poderes fácticos, etc.

Hacia el final de la partida es una novela que merece ser leída con atención, pues lleva a temas que aún no están resueltos, sobre todo en las fuerzas de Izquierda que siguen luchando por conquistar una mejor vida para los trabajadores. Novelas de este tipo son necesarias.

HABLA EL AUTOR

En su opinión ¿cuál sería el aporte principal de su novela?

“Escribir la novela tuvo como sentido usar un instrumento que permita salir de los esquemas del análisis político, ideológico, sicológico, en fin, del lenguaje codificado para élites y hacer un relato, una creación literaria, que permita construir memoria, plantear emociones y sen-timientos, mostrar motivos, contradicciones, experiencias. Claramente, tiene que ver con una reflexión sobre la derrota ideológica en que vivimos: el triunfo -esperamos momentáneo- del individualismo sobre el ser social; la instalación de un relato histórico -o memoria- hegemónico que reiteradamente omite la historia de este lado, instalando caricaturas de quienes sostuvimos proyectos revolucionarios en décadas anteriores.

Los personajes nos analizan, hablan por nosotros. La recuperación de memoria tiene como valor que es la memoria de ‘nuestra’ práctica social y política. Cuando digo ‘nuestra’, me refiero a la parte del pueblo que pretendió desafiar al sistema capitalista, y durante la lucha contra la dictadura construir una alternativa popular. En la recuperación de esa memoria hay miles de experiencias de las masas, de sus organizaciones y de los individuos, positivas y negativas. También reflexiono sobre varias contradicciones, como la relación vanguardia-masa, el machismo, la autoimagen del revolucionario sin derecho al dolor, a la emoción, el militante incorporado por deseos de ser alguien aceptado, etc. Son temas básicos para definir nuestra evolución, nuestros proyectos y destino”.

¿Cómo ve hoy al MIR? ¿Qué rescata y cuál sería su crítica?

“No tengo la menor pretensión de hacer una evaluación unilateral de lo que fue el MIR o de lo que es hoy, porque existen dos o tres organizaciones que se reclaman continuadoras históricas del MIR.

El MIR, hasta su división y fragmentación, era la fusión y expresión de los sectores más lúcidos del campo popular, entre los que se encontraban intelectuales, profesionales, obreros, campesinos, estudiantes, mapuches, pobres del campo y la ciudad, sacerdotes y monjas, incluso marinos, aviadores y soldados conscientes que impulsaban una estrategia y una táctica. Las direcciones políticas no lograron mantener la unidad interna, quebrándose las bases del funcionamiento mediante el centralismo democrático. Se desató la lucha intestina, donde la imposición de hechos consumados terminó con toda posibilidad de construir un balance común, una evaluación y una propuesta construida con todos los actores y no sólo por las direcciones o algunos militantes. También con cientos de personas que adherían al MIR sin ser militantes. Este proceso está en deuda.

Una vez producido el fraccionamiento del MIR, dejé de militar y de tener una práctica en la organización. Es mi convicción que la crítica se establece desde una práctica concreta de militancia, que hoy yo no realizo. No comulgo con consultores o eruditos que desde fuera se erigen en iluminados pontificadores de lo correcto o incorrecto(…)

(Esta entrevista se publicó completa en en“Punto Final”, edición impresa Nº 636, 5 de abril, 2007)

Quincenalmente, los viernes,

encontrara la nueva edicion de PF en su quiosco, $800 el ejemplar

|