|

|

Rector Riveros denuncia

“libertinaje” en la educación superior

Mercado persa

de universidades

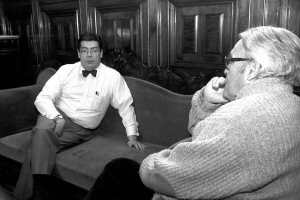

LUIS

Riveros Cornejo, rector de la Universidad de Chile. Dialogó con

PF sobre el tema de la educación superior LUIS

Riveros Cornejo, rector de la Universidad de Chile. Dialogó con

PF sobre el tema de la educación superior

Cada año, en esta época, comienzan las

protestas por el crédito universitario. Miles de estudiantes se

movilizan contra un sistema de créditos que ha fracasado. Con todo,

el crédito, siendo importante, no agota los problemas universitarios,

calificados como “múltiples y graves”.

Desde la dictadura impera en la educación superior un sistema orientado

por el lucro, que ha incentivado la proliferación de universidades

privadas. En la actualidad, funcionan sesenta universidades privadas y

se imparten más de 2.500 carreras. Las universidades estatales

-cuyo alumnado proviene en más de un 80% de los sectores medios

y bajos- se ven obligadas a autofinanciar más de las tres cuartas

partes de su presupuesto, en promedio. La educación universitaria

se ha convertido en un negocio tan altamente rentable, que despierta apetitos

transnacionales.

El sistema universitario -dentro del cual hay 16 universidades estatales

y nueve universidades privadas tradicionales- reproduce las inequidades

imperantes. En el quintil más rico, de cada diez jóvenes

siete van a la universidad. En el quintil más pobre, solamente

uno logra tener acceso a ese nivel de educación. Además,

entre el 30 y el 50% de los estudiantes de bajos recursos fracasa por

motivos socioeconómicos.

Existen toda suerte de distorsiones. Por cada doce graduados universitarios,

actualmente sólo egresa un técnico con calificación

superior. Hay otras cifras impresionantes. Francia tiene el mismo número

de universidades que Chile, y en ellas se educan diez veces más

estudiantes. En Holanda, en cambio, con el mismo número de estudiantes

universitarios, funciona sólo la cuarta parte de universidades

que en Chile.

En nuestro país cada año 150 profesionales reciben el grado

de doctor, es decir, el máximo académico. Lo mismo hacen

anualmente en Brasil seis mil profesionales.

El ex ministro y experto en educación José Joaquín

Brunner reconoció, hace un tiempo, que “se había producido

un desarrollo extraordinariamente descontrolado y poco cuidadoso de nuestra

educación superior”.

Sobre estos temas conversamos con el académico Luis Riveros Cornejo,

rector de la Universidad de Chile, la más importante del país

y único plantel chileno calificado entre las 500 universidades

más importantes del mundo.

¿Cómo caracteriza el sistema de educación superior

y su actual estado de funcionamiento?

“Creo que puede ser caracterizado por la existencia de una suerte

de libertinaje. Hay poco cuidado en materias de calidad y, obviamente,

de equidad. En cuanto a la equidad, hay que considerar lo que ocurre en

la enseñanza básica y media, que repercute en el acceso

a las universidades. Respecto a la calidad, como lo demuestran diversas

pruebas y mediciones, existe una relación directa con la composición

socioeconómica del estudiantado.

También hay que tener en cuenta que somos un país pobre

y que no pocos jóvenes ricos, entre comillas, que acceden a la

universidad son, en términos generales, relativamente pobres. Los

pobres -en términos no relativos- constituyen el gran porcentaje

del alumnado, lo que nos lleva al tema del financiamiento de la educación

superior. El libertinaje que señalo es producto del intento de

construir un sistema universitario orientado al negocio, en que la ganancia

es el motor que dinamiza la inversión. A través del lucro

se avanzaría hacia instituciones de alta calidad que deberían

responder a los requerimientos propios de un sistema universitario en

un país emergente. A mi entender, eso no ha sucedido.

Hay otros problemas: se ha configurado una especie de pirámide

al revés, de manera que el número de graduados universitarios

es muchas veces mayor que el de técnicos de nivel superior. No

solamente en total, sino en la composición interna de esos estamentos.

Hay un número muy elevado de abogados, psicólogos, periodistas,

ingenieros comerciales, etc. Con cierto cinismo se elude el problema,

cuando se dice que siempre es bueno que la gente tenga mejor educación.

En los hechos, se produce frustración, porque esos profesionales

no encuentran trabajo de acuerdo a sus expectativas, lo que indica que

no se atiende al desarrollo del país. Chile necesita técnicos

y profesionales en ciencia y tecnología, que son los ámbitos

más deficitarios. Se ha producido un crecimiento artificial en

función de mercancías -contenidos de educación superior-

que se pueden vender rápidamente para obtener ganancias. La conversión

de utilidades en inversión de calidad, en cambio, no se ha producido.

Las explicaciones son diversas. Se dice, por ejemplo, que los primeros

dos gobiernos de la Concertación estuvieron abocados a la enseñanza

básica y media, pero es obvio que en el tema de la educación

superior no se ha avanzado sustancialmente. También se dice que

las dificultades económicas han impedido hacerlo. Pero en el fondo,

el problema es otro. Si se mueve demasiado el tema de la educación

superior, se envía -según se estima- una señal negativa

al sector privado, lo que no está de moda. En segundo lugar, existe

una mezcla de intereses. Aquí todo grupo de interés tiene

una universidad, lo que es válido para todo el espectro político,

ideológico, filosófico y valórico. Existe, por lo

tanto, una especie de consenso para no abordar a fondo el sistema de educación

superior a pesar de que está funcionando mal.

A lo más, se acepta imponer algunas cortapisas para orientarlo,

sobre todo hacia un posible desarrollo cualitativo, pero nada muy fundamental

o básico. Por otra parte, se trata de propiciarlo a través

de algo tan justo como la posibilidad de créditos, en el sector

privado, para jóvenes que estudian en universidades ajenas al sistema

público. Por eso mismo, por este conjunto de razones, el crecimiento

de la educación superior ha sido un tanto caótico. No sustentado

en la atención o en la previsión del crecimiento del país.

Se dan justificaciones que hay que examinar. Este país parte con

una cobertura en educación superior de 8% en los correspondientes

rangos de edad, y si uno mira hacia los países industriales desarrollados,

ellos tienen una cobertura del 50%. Por lo tanto, necesariamente debía

producirse un salto; en este minuto estamos en alrededor de un 24% de

cobertura, y es un porcentaje que seguirá creciendo. Hay una efectiva

demanda y se necesita también mayor formación profesional.

Estamos en unos 400 mil jóvenes en la educación superior,

que podrían llegar a alrededor de 800 mil el año 2010. Frente

a la realidad y al futuro previsible, el Estado debe asumir una posición

de liderazgo. No se trata de que el Estado lo haga todo ni que desaparezcan

las universidades privadas. Pero el Estado tiene obligaciones irrenunciables.

En todos los países desarrollados que conozco, las cosas son así.

Y no me refiero sólo a Europa, Japón o China. En Estados

Unidos el papel de las universidades estatales es de primera importancia

y tienen un desarrollo e importancia notables. Ellas orientan el desarrollo

del sistema.

Aquí, en cambio, se trata de poner a las universidades estatales

en un segundo plano, con un financiamiento insuficiente que les impide

cumplir sus funciones a cabalidad y, por lo tanto, se ven forzadas a un

autofinanciamiento que las desvía de sus funciones propias”.

CARRERAS DE “TIZA Y PIZARRON”

¿Los orígenes de esta situación se encuentran en

el sistema instaurado por la dictadura?

“En el gobierno militar, la orientación que se impuso a la

educación superior fue lógica, dentro de un modelo económico

adecuado a sus fines. Sin embargo, eso no se corrigió con la vuelta

a la democracia. No es extraño, por lo tanto, que el sistema esté

distorsionado, que aparezcan universidades privadas con alta cobertura

de alumnos, excelente equipamiento y buena imagen publicitaria, en tanto

las universidades estatales se ven crecientemente ‘problemáticas’

y algunas tienen problemas muy difíciles de afrontar. Por su parte,

las universidades privadas han privilegiado las carreras de ‘tiza

y pizarrón’, que son las más rentables.

El otro defecto es que si uno quiere un sistema sustentable de educación

superior, éste debe basarse en creación, innovación,

investigación, especialmente en ciencia y tecnología. Eso

no sucede en la mayoría de los casos. Esto es contradictorio con

el rol transmisor o transferente tecnológico que debe cumplir la

universidad hacia el sector privado, en un país que se expande.

Es decir, este tema del crecimiento del 8 al 50% es mucho más que

un asunto de números. Va en paralelo al sector productivo que demanda

profesionales y especialistas calificados”.

¿Hay un sector productivo demandante o se trata de un espejismo

en un país en que el ingreso per cápita es de algo más

de cinco mil dólares, con una industria manufacturera atrasada,

y cuyas exportaciones siguen siendo materias primas, y que quiere darse

ínfulas de país desarrollado?

“Hay algo de eso, pero el asunto es más complejo. Es cierto

que en muchos campos estamos atrasados, pero eso está cambiando.

Por ejemplo, los agricultores están preocupados de los temas de

la biotecnología y piden asistencia en esas materias, porque se

han dado cuenta que para hacer más rentable su actividad necesitan

estar a la par con los países avanzados. Lo mismo ocurre con los

productores de salmón, por no mencionar la minería. Tengo

optimismo en que la aplicación tecnológica seguirá

creciendo.

Hay otro punto de vista; es probable que la transferencia tecnológica

no avance significativamente, porque la oferta de profesionales adecuados

no es suficiente. El Estado debe invertir mucho más en investigación

científica y tecnológica. Se dice en muchos discursos, pero

no tiene adecuada expresión práctica.

Lo trágico es que debe haber en total unas cuatro o cinco universidades

que tienen todo el potencial que necesita una universidad: investigación,

desarrollo multidisciplinario, capacidad de renovación del equipo

académico, equipamiento moderno, laboratorios, etc. El resto, entre

ellas muchas tradicionales, se han desarrollado a partir de la cantidad,

con miles de estudiantes que reciben ‘más de lo mismo’,

que tienen profesores que no hacen jornada completa y entregan formación

insatisfactoria.

No se trata sólo de entregar un diploma al final del camino, sino

de hacer una contribución efectiva al desarrollo del país.

Es algo que veo con mucha preocupación. Y las señales parecen

más bien negativas. Sin embargo, algo se podría hacer con

la nueva ley de acreditación de calidad. Aunque temo que suceda

lo que ocurrió con la autonomía de las universidades privadas

que, en los hechos, significó que prácticamente todas pasaran

a ser autónomas. Hay otras iniciativas, como los posibles exámenes

únicos en ciertas carreras, algo que se ha planteado en Medicina.

Pero tienen la debilidad de ser voluntarios. Lo mismo ocurrirá

con la acreditación de calidad. A mi juicio, debe haber obligatoriedad.

Existe de por medio un problema de fe pública que debe ser garantizada

por el Estado.

UNIVERSIDADES PRIVADAS

¿No cree que la educación privada de sello confesional -no

necesariamente católico- conspira contra la neutralidad del Estado?

“Sin duda eso es algo que se ha ido perdiendo, a medida que se ha

diversificado el esquema de propiedad de las universidades lo que ha implicado,

también, la manera de hacer universidad. El carácter confesional

es altamente respetable, pero esos planteles no debieran tener financiamiento

estatal. Pero aquí tenemos una larga tradición un tanto

discutible. No olvidemos que las universidades privadas antiguas tienen

financiamiento estatal. Eso indica que hay un problema que, al menos,

debe ser discutido. Pienso que hay que reordenar el sistema de universidades

privadas y también el de las tradicionales. También el financiamiento

de las universidades confesionales -de cualquier credo- debería

ser examinado. Se necesitan con urgencia medidas correctivas serias”.

Llama la atención que planteamientos como los suyos no sean asumidos

por el Consejo de Rectores o, a lo menos, por el conjunto de universidades

estatales...

“El Consejo de Rectores tiene una composición bastante diversa,

de manera que allí hay poca base para una posición única

en materias cruciales. Al interior del grupo de las universidades estatales

existe el virus de la competitividad, de modo que se privilegian poco

los grandes acuerdos. Aparecen, además, las viejas cuentas de las

universidades que eran sedes de otras o de las que tienen activos que

antes pertenecieron a otras. Todo esto ha desvirtuado el intercambio de

opiniones y parece muy difícil lograr un planteamiento común,

sólido y claro”.

UNA SUPERINTENDENCIA

DE EDUCACION SUPERIOR

¿Cuál es para usted la salida?

“Pienso que en las actuales circunstancias, el Ministerio de Educación

debería tener un proyecto sobre las cuestiones de fondo. Los proyectos

que se preparan son meros paliativos. Y cuando digo el Ministerio de Educación

pienso que, acaso con más fuerza, la responsabilidad debería

corresponder al Ministerio de Hacienda, porque hay un problema muy serio

de financiamiento. Digo en las actuales circunstancias, porque pienso

que la educación superior debería depender de una superintendencia

especializada.

Hoy día gran parte de los problemas tienen que ver con regulaciones

que deberían imponer, en forma independiente, criterios de evaluación

por calidad. Y preocuparse también del financiamiento estudiantil.

Esto no debería seguirse manejando desde el Ministerio de Educación.

Es como si pensáramos que los bancos deberían ser manejados

desde el Ministerio de Economía o de Hacienda. Es necesario que

exista una Superintendencia de Educación Superior, que controle

y regule en beneficio de la fe pública y la mayor transparencia

del conjunto del sistema. Eso es fundamental. Igualmente lo es revisar

las políticas presupuestarias o de financiamiento, que también

asume el Ministerio de Educación aunque en los hechos decide Hacienda.

Y en este plano es crucial el tema del crédito universitario.

Todos los años tenemos los mismos conflictos por las mismas razones.

Falta plata y no se puede recuperar todo lo entregado vía crédito

por múltiples razones: entre otras, porque egresa mucha gente que

nunca va a encontrar un trabajo de acuerdo a sus expectativas, porque

tiene, en términos familiares, situaciones muy difíciles

o no tiene cómo reintegrar o devolver lo que le entregó

el Estado. Es, por lo tanto, un tema estructural. Aún más,

de acuerdo a nuestras estimaciones si todo el mundo pagara dentro de los

plazos, no se recuperaría más allá del 60%. En definitiva,

hay que inyectar más recursos al sistema y mejorar las reglas.

Y eso tiene que ver con la administración, que no puede estar descentralizada

en veinticinco universidades.

Hay que establecer nuevas reglas, enfocadas al tipo de universidad que

queremos desarrollar. Es insensato que se sigan creando carreras tradicionales

sin que la información fluya a los postulantes y a sus familias,

en términos de cuáles son las reales expectativas que tendrán

una vez graduados. El Ministerio de Educación ha desarrollado una

iniciativa interesante de información sobre el tema, en una página

web. Hay que hacer más. Porque la familia chilena sigue actuando,

a mi juicio, con criterios de los años 60 ó 70, cuando disponer

de un título universitario significaba tener seguridad en que los

servicios profesionales serían demandados, lo que le permitiría

una relativamente rápida movilidad social. Hoy no es así.

Hay profesionales excedentarios en muchas áreas, hay altas tasas

de desempleo y las perspectivas no son mejores, sino al revés,

de continuar las cosas como están. Existe además el riesgo

que en determinadas profesiones -pienso en medicina, odontología

y otras semejantes-, por malas condiciones formativas egrese un tipo de

profesional que afecte de manera dramática la fe pública,

con riesgo para la población. Ese tipo de problemas existe y no

se aborda con firmeza. Aún más, tengo la sensación

de que se ha perdido mucho tiempo y que en los próximos años,

por razones de tipo político especialmente, la situación

de la educación superior será todavía más

difícil”.

ENDEUDAMIENTO Y FONDO SOLIDARIO

¿Qué opina de las iniciativas que prepara el Ministerio

de Educación, especialmente en torno a la flexibilización

del endeudamiento, la acreditación, el Fondo Solidario y los estatutos?

“Una vez que se conozcan las iniciativas de manera oficial, será

posible dar una opinión específica. Ya le he anticipado

algún criterio en cuanto al Fondo Solidario, que debe ser rediseñado,

y a la acreditación de calidad, que debería ser obligatoria.

En general se trata, a mi juicio, de proyectos interesantes pero descoordinados

que no van al fondo de los problemas. Por ejemplo, la flexibilización

es indispensable pero servirá para los efectos de negociar deudas

ya existentes. Pero el proyecto no aborda los problemas actuales y de

futuro, en cuanto no permite endeudarse. Sirve para renegociar y aliviar

la presión del endeudamiento. En el caso de la Universidad de Chile

ya hemos renegociado nuestras deudas, debido a la credibilidad que tiene

y a su capacidad de respuesta financiera. No nos resuelve el problema

de las inversiones que debemos hacer, porque las universidades estatales

se deterioraron progresivamente. Debemos reconocer que algo se ha hecho

dentro del proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación

superior: inversiones en aulas, en bibliotecas, en algún tipo de

equipamiento. Las universidades estatales adolecen de subinversión.

Necesitamos con urgencia equipamiento mayor para laboratorios, tecnologías

de la información y desarrollos de vanguardia. Hoy discutíamos

en el Consejo lo que significa el proyecto de cien millones de dólares,

en que el Estado aportaría el 50% y la otra mitad el Banco Mundial,

para la investigación de la nueva economía del conocimiento.

Y concluíamos que con toda la importancia que eso tiene, será

algo mínimo frente a las necesidades muchas veces postergadas”.

¿Cuál es la relación entra la investigación

en la Universidad de Chile y la Conicyt?

“Es una relación muy activa y provechosa. El presidente de

la Conicyt ha hecho un excelente trabajo, aunque los proyectos Milenio

funcionan, por algo que hasta ahora nadie ha podido explicar, bajo la

dependencia del Mideplan. La gestión de estos proyectos dentro

de la Universidad tiene alguna complejidad porque se constituyen en verdaderos

entes independientes, tienen financiamiento propio, los académicos

ocupan tiempo de la Universidad y se aislan un tanto de su contexto y

de su anterior grupo de trabajo. Pero claramente no es eso lo fundamental.

Esta situación casi no sucede en los proyectos Conicyt y ni siquiera

en los Fondecyt, que son individuales”

HERNAN SOTO

Volver | Imprimir

| Enviar

por email |