Documento sin título

Buscar |

|

|

Opinión |

|

|

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

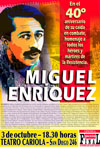

Acto Miguel Enríquez |

|

Regalo |

|

|

Historia oculta del desastre de Rancagua Historia oculta del desastre de Rancagua

La guerra de la emancipación no se libró contra una potencia extranjera sino que fue una guerra civil, donde combatieron criollos españoles partidarios del bando realista, contra criollos españoles partidarios de un autogobierno que les permitiese obtener el mismo estatuto y derechos de los nacidos en la Península Ibérica. Esto, en medio de una terrible desigualdad social: hacia el final de la Colonia, la población alcanzaba medio millón de habitantes (sin contar la población indígena): alrededor de trescientos mil mestizos, ciento cincuenta mil criollos (descendientes directos de españoles) y sólo unos veinte mil peninsulares (chapetones), los cuales, junto con las autoridades nombradas por el rey o sus representantes y un puñado de nobles y encomenderos, eran los que en la práctica constituían la clase en cuyo beneficio el país funcionaba.

El ejército realista, aunque comandado por algunos oficiales peninsulares enviados por el virrey del Perú, estaba compuesto por soldados nacidos en Chile y por gente de Chiloé y de Valdivia. Las fuerzas patriotas eran comandadas por oficiales criollos formados en las guerras de Arauco o en las milicias regionales; aunque unos pocos, como el brigadier Juan Mackenna, el general José Miguel Carrera y el brigadier Francisco de la Lastra, tenían formación militar en el extranjero. La tropa, constituida por lo que se llamaba el bajo pueblo, seguía la orientación de sus patrones, fueran éstos realistas o patriotas, y muy pocos entendían la causa o los ideales por los cuales luchaban y morían. Esto explica los diversos cambios de bando y las deserciones masivas que se produjeron durante este conflicto.

José Fernando de Abascal, virrey del Perú, envió al brigadier Antonio Pareja a levantar un nuevo ejército sustentado en las guarniciones de Chiloé y Valdivia, territorios que no formaban parte del Reino de Chile y aún pertenecían a la Corona de España. Pareja, junto con desembarcar, se apoderó de Talcahuano y consiguió la capitulación de Concepción.

José Miguel Carrera, presidente de la Junta de Gobierno, fue nombrado general del Ejército de la Frontera -designaba las unidades cuya formación de guerra las agrupó en tres divisiones bajo su mando directo y a la vez comandó la III División-; su hermano Luis comandó la I División y Juan José, la II División (la Frontera seguía siendo respetada, según el acuerdo de Quilín, de 1641, cuando la Corona reconoció el río Bío Bío como frontera del reino de Chile junto con la independencia del territorio mapuche, lo cual impedía el avance de los hacendados de Chile central, ansiosos de apoderarse del sur).

La infantería estaba representada por el batallón Granaderos de Chile, el batallón Infantes de la Patria y el batallón Voluntarios de la Patria; la caballería, por los Húsares de la Gran Guardia y los Húsares de la Guardia General; la artillería, por doce cañones. A estas unidades regulares se agregaban unas siete de milicianos de las provincias de Santiago y parte de Concepción, armados en su mayoría con lanzas. Estas, junto al lazo, pueden considerarse las típicas armas nacionales, ya empleadas por las legiones aborígenes.

Antonio Pareja marchó hacia Chillán en el mes de abril y Bernardo O’Higgins atacó en las inmediaciones de Talca a una avanzada de dragones a los cuales apresó junto con el oficial que los mandaba, alcanzando así el bautismo de fuego para el ejército patriota. Escenarios de nuevos combate iban fogueando a los soldados patriotas conducidos por O’Higgins: Yerbas Buenas y San Carlos, Talcahuano, Chillán, Los Angeles, El Roble, donde la derrota se transformó en victoria; Cucha, hacienda propiedad de los realistas Urrejola; también Quilo, Membrillar y Quechereguas. Después de la batalla del Roble, 17 de octubre de 1813, José Miguel Carrera comunicó en el parte a la Junta: “No puedo pasar en silencio el justo elogio que tan dignamente se merece el citado O’Higgins, a quien debe contar vuestra excelencia por el primer soldado capaz por sí solo de reconcentrar y unir heroicamente el mérito de las glorias y triunfos del Estado chileno”.

El coronel Francisco de la Lastra -designado primer director supremo el 16 de febrero de 1814, luego de haber sido destituida la Junta de Gobierno integrada por Infante, Eyzaguirre y Cienfuegos, que había decretado la separación de los Carreras-, nombró a O’Higgins general en jefe del ejército y gobernador intendente de Concepción.

EL TRATADO DE LA TRAICION

El desastre de Rancagua empezó antes, con el Tratado de Lircay, firmado por Gabino Gaínza, jefe de las fuerzas realistas, y los representantes del director supremo Francisco de la Lastra, los brigadieres Bernardo O’Higgins y Juan Mackenna. A orillas del río Lircay, el 3 de marzo de 1814 estos patriotas reafirmaron el reconocimiento de Chile y su lealtad a Fernando VII, dejando a Chile como parte integrante de la monarquía española; se comprometieron a enviar diputados criollos a las Cortes de Cádiz, eliminando a la Junta local, y a abolir la bandera y el escudo patrios e imponer la bandera y las armas del rey, hasta en las unidades del ejército. En el preámbulo del documento se condenaba (sin nombrarlos) a los hermanos Carrera, como los culpables de la “ruina del reino”.

Francisco de la Lastra había aceptado la propuesta hecha a Abascal por el comodoro inglés James Hillyard quien, a cargo de la estación naval de Inglaterra en el Pacífico, en su calidad de aliado con España, le propuso pacificar el reino de Chile. Para ello, el director supremo reunió al recién electo Senado de Chile a fin de establecer las bases del acuerdo.

Se comprende por qué el Tratado de Lircay fue rechazado por realistas y por patriotas y fue llamado el “Tratado de la Traición”. Por un artículo secreto, se pactaba la recíproca entrega de los prisioneros. Entonces, O’Higgins y Mackenna le pidieron a Gaínza que los hermanos Luis y José Miguel Carrera, apresados por los realistas en Penco, fueran conducidos a Valparaíso y puestos a disposición del director supremo. Gaínza dio la orden y debía llevarla a cabo el coronel Luis Urrejola, quien no la acató y los puso en libertad.

Luis y José Miguel Carrera se presentaron de sorpresa ante O’Higgins en Talca, el 14 de mayo, y fueron abrazados por él con grandes muestras de fraternidad. Pero desconfiaba de ellos y quiso impedir que se pusieran en contacto con la tropa. Su vigilancia ofendió a Carrera, quien le advirtió que las bayonetas eran el único medio de impedirle los movimientos. Al día siguiente, los hermanos partieron a la hacienda San Miguel.

Los patriotas, descontentos por el Tratado de Lircay, decididos a derrocar a De la Lastra, se pusieron bajo el mando de Carrera hasta lograr su objetivo. El gobierno respondió con un bando que conminaba a Carrera a presentarse y comparecer ante la justicia, dándole como último plazo el día 23 de julio de 1814. En la madrugada de ese día, los cuarteles de Santiago fueron ocupados por los partidarios de Carrera y, esa mañana, la Plaza de Armas amaneció con la guarnición formada frente al palacio de gobierno. Con un piquete de soldados, Carrera ingresó al palacio de gobierno, hizo arrestar a Francisco de la Lastra y a un grupo de sus partidarios; entre ellos a Irizarri y al coronel Juan Mackenna, quienes fueron enviados al destierro en Mendoza. Se convocó a un cabildo abierto, el cual después de escuchar las voces disidentes de Gaspar Marín y Manuel Recabarren, nombró un nuevo gobierno formado por el general José Miguel Carrera como presidente, el coronel Manuel Muñoz Urzúa y el presbítero Julián Uribe como vocales, y se nombró además a Carlos Rodríguez Erdoyza en la cartera de Guerra y a Bernardo de Vera y Pintado en la cartera de Gobierno y Hacienda.

O’Higgins se negó a reconocer a este gobierno constituido el 26 de julio de 1814. Entonces se enfrentaron ambos con sus tropas en los llanos de Maipo y O’Higgins fue derrotado. Al término de este bochorno histórico, ocurrido el 26 de agosto, se sintió sonar una corneta, instrumento del que carecían los combatientes chilenos. Un oficial comunicaba que el virrey Abascal no había aprobado el Tratado de Lircay y enviaba una nueva expedición del Real Ejército, al mando de Mariano Osorio, para abatir a los chilenos.

El general Osorio, veterano de la guerra de la independencia española contra Napoleón, había llegado a Lima en 1812 para ejercer el cargo de comandante general de Artillería y profesor de matemáticas de la Escuela Militar. Organizó la expedición, embarcándola en tres naves y el 12 de agosto de 1814 desembarcó sin oposición en el puerto de Talcahuano; ocupó Concepción y avanzó hacia Chillán, escoltado por las fuerzas de caballería del comandante Quintanilla.

PATRIOTAS DEPONEN DESAVENENCIAS

Ante el peligro, Carrera le propuso un avenimiento a O’Higgins, quien aceptó servir bajo sus órdenes. Se pusieron de acuerdo el 2 de septiembre y quisieron demostrar en público esta reconciliación. Vivieron juntos en una misma casa, se pasearon por la ciudad, visitaron cuarteles y firmaron conjuntamente las proclamas a sus tropas. José Miguel, en una de ésas, le comentó a O’Higgins: “Conviene recordarlo siempre: estamos combatiendo contra soldados. Los españoles son soldados competentes y disciplinados, con ininterrumpida experiencia de combate a lo largo de cuatrocientos años”.

Lo sabía y lo proclamaba, pero aún no calculaba la magnitud de esa verdad. Osorio venía al mando de cinco mil hombres, incluidos los veteranos de las guarniciones de Chiloé, Valdivia y Concepción y el regimiento de los Talaveras, más seiscientos forajidos sacados de los presidios de Africa, con carta abierta para ejercer la más brutal represión. En cambio, cuatro mil hombres mal armados y sin instrucción militar formaban las tres divisiones patriotas. Para conseguir soldados, se ordenó la libertad absoluta de los esclavos y éstos fueron enrolados como hombres libres. Combatieron con denuedo y cayeron por esa libertad, lo cual contribuyó a la desaparición masiva de la presencia africana en Chile.

En carta de José Miguel Carrera al presbítero y miembro de la Junta de Gobierno, Julián Uribe, fechada el 8 de septiembre de 1814, le dice textualmente: “Comunique a O’Higgins que Osorio debe ser atacado en angostura Paine, él desea sea en Cachapoal y atrincherarse en Rancagua, lo considero muy desatinado… deseo Ud. hable y le haga revocar su idea”.

La noche del 30 de septiembre de 1814, Osorio atravesó el Cachapoal…

PLAZA DE RANCAGUA

El 18 de septiembre de 1814, O’Higgins, después de recibir fusiles, cañones y municiones, levantó el campamento del río Maipo y avanzó hasta Rancagua, iniciando apresuradamente las fortificaciones de la plaza. Entretanto, Luis Carrera con los obreros reclutados de la construcción del canal de Ochagavía, inició los trabajos para construir las trincheras y parapetos que defenderían Paine. Pero la fortificación de la ciudad de Rancagua alcanzó apenas a unas cuatro o cinco manzanas, construidas de adobe y quincha fácilmente combustibles. La única fuente de agua de la villa, era una acequia que podía ser cortada sin dificultad desde el exterior. Esto lo tomaron muy en cuenta los realistas durante la batalla...

Resulta difícil concebir plaza de armas más tramposa que la de Rancagua. Reconozcamos a los españoles criterio para el diseño de las ciudades, desarrolladas a partir de una muy precisa plaza, según un plan preestablecido. Tales plazas suelen ser una manzana limitada por una calle abierta en cada costado, de modo que cada una de las cuatro esquinas de la plaza tiene al frente tres esquinas diversas, doce en total. La Plaza de Armas de Rancagua es caso aparte: sus cuatro esquinas están cerradas por sendas edificaciones en ángulo recto o en forma de “L”. Cruzada por dos calles, sólo tiene cuatro salidas. Militares de varias generaciones la estudian, construyen su maqueta y reproducen la batalla para comprender por qué Bernardo O’Higgins vio en ella un lugar propicio para la batalla.

Según el general Ramón Cañas Montalva, comandante en jefe del Ejército y director del Instituto Geográfico Militar y fundador de la Base O’Higgins de la Antártida, las causas de la derrota fueron: desconcierto político y social en los momentos en que llegaba Osorio a Chile; debilidad orgánica e intrínseca de la Junta que presidía el gobierno del país; falta de un plan de campaña claro que encauzara desde el primer momento todos los recursos y energías del país, en vista de una acción única; subsistencia de dos planes propuestos y mantenidos por cada uno de los dos comandantes de las unidades superiores del Ejército; idea errónea del general O’Higgins sobre el valor defensivo de Rancagua; falta de energía y competencia de los encargados de llevar a cabo los trabajos preliminares en Rancagua y en la angostura de Paine; desconcierto con que obraron las tres divisiones patriotas en las operaciones preliminares del sitio; descuido en la exploración y en la comunicación de órdenes y noticias; deficiencia absoluta en la preparación de la ciudad de Rancagua para un sitio de más de dos días de duración; falta de dirección superior cuando se tomó contacto con las fuerzas realistas; error trascendental al encerrar en la ciudad la masa de las tropas; falta de concierto entre las fuerzas sitiadas y las que permanecieron afuera; falta de apoyo efectivo por parte de las tropas exteriores; falta manifiesta de una cabeza que asumiera el mando y la responsabilidad consiguientes, en el momento en que se iba a decidir la suerte de la campaña y de la patria en una operación que requería la energía y la unidad que sólo podían darle la acción personal e inmediata, el valor y prestigio del general en jefe del ejército y jefe supremo de la nación.

Como afirma el general Ramón Cañas Montalva: “Cualquiera que sea la responsabilidad que corresponda a los dos principales actores de las operaciones militares del año 14; cualesquiera que sean los descargos, morales o jurídicos, que el progreso de las investigaciones históricas pueda agregar como justificativos de la conducta militar de uno u otro de los dos más grandes campeones de nuestra independencia; la historia militar tiene base para expresar, respecto de Rancagua, que, en el desastre final, se aunaron causas de índole tan diferente y tan trascendentales que, difícilmente, habría podido ser otro su triste desenlace, aun cuando la actividad de los generales patriotas, en el curso de los días 1º y 2 de octubre, se hubiera ejercitado en el sentido en que muchos historiadores se complacen en encontrar los fundamentos de un éxito seguro”.

Es indiscutible, como se ha dicho, que la Patria Vieja y la heroica lucha por la emancipación quedaron enterradas entre las cenizas de Rancagua. Los emisarios de Osorio enviados a negociar los términos de la rendición patriota, fueron repelidos a balazos. Furioso, el general ordenó un asalto total para aplastar, a sangre y fuego, semejante resistencia. Tizones y chispas del incendio cayeron sobre el polvorín situado a un costado de la plaza, y la explosión mató a atacantes y defensores. De nuevo, el asalto fue repelido cobrando vidas humanas. Luego vinieron no solo el pillaje de los realistas, sino también el rematar a heridos, fusilar a prisioneros; asesinar a ancianos y violar a las mujeres…

Virginia Vidal

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 816, 31 de octubre, 2014)

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|