Documento sin título

Buscar |

|

|

Opinión |

|

|

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

Acto Miguel Enríquez |

|

Regalo |

|

|

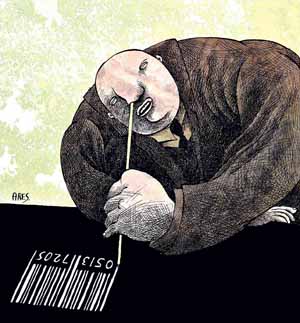

La cocaína en Chile La cocaína en Chile

La caspa del diablo

La cocaína es un tema vedado en todas partes. Un manto de oscuridad cubre su producción y consumo. Roberto Saviano, quien ha publicado un libro que desmenuza los tentáculos del llamado “combustible del capitalismo”, tiene su vida a precio.

Recordemos que se trata de un producto originario de Sudamérica. Es sabida la importancia de la coca entre los pueblos precolombinos. Calificada de planta sagrada, ha quedado abundante registro de su uso (en ofrendas, alfarería y rituales religiosos). Del descubrimiento de la planta hay solo leyendas. Algunas historias se remontan al periodo precolombino (lo que es coherente con la evidencia arqueológica), pero otras apuntan al periodo de la Conquista. La más conocida: se le dio a los súbditos del Inca, luego de la derrota ante los españoles, para soportar las penurias de la invasión. Es decir, una planta para someterse mejor. Pero había una maldición asociada: enloquecería a los invasores. A pesar que en la Colonia algunos blancos participaron del chakchar (masticación), siempre se le consideró “cosa de indios”. La “locura” de la profecía debió esperar hasta 1860, cuando se aísla uno de los catorce alcaloides que contiene la planta: la cocaína.

Al principio el nuevo producto no causó gran impresión. El primer fabricante (Merck) producía medio kilo por año. Pero en la década de 1880 surgen férreos defensores, entre ellos Freud, quien empezó a recomendarla como antídoto para la adicción a los opiáceos. Sin embargo, aquellos a quienes la recetó terminaron adictos a ambas sustancias. Posteriormente negó que la hubiese recomendado. Pero sus primeras opiniones quedaron registradas en el libro Über Coca de 1884, un panfleto de alabanza disfrazado con lenguaje científico. Sigmund Freud fue un reconocido consumidor y para escribir algunos de sus libros utilizó la droga.

Otro notable es John Pemberton, un veterano de la guerra de secesión que inventó (en 1885) el “vino de coca francés”. Luego, cuando se decretó la ley seca en el Estado de Georgia, eliminó el alcohol de la receta creando así la Coca Cola. Ambos productos tenían altos contenidos de cocaína y cafeína, auténticos “tónicos levantamuertos”, en una época en que abundaban los creadores de brebajes “curalotodo”.

Por esa época empezó una campaña mediática que asociaba consumo de cocaína con negros y violación de mujeres blancas. Por ello, la compañía habría eliminado la cocaína de la bebida. Digo “habría” porque aún la receta de la Coca Cola es un misterio. Por otro lado, Coca Cola Company pasó setenta años negando que hubiese incluido el alcaloide en su receta.

Gracias a las recomendaciones de Freud y otros, la producción de coca aumentó rápidamente. El modo de consumo era principalmente inyectable, lo que era engorroso y caro. Posteriormente, los obreros portuarios norteamericanos comienzan a utilizar la inhalación como método. El procedimiento y el producto adquieren gran popularidad, puesto que ayudaba a soportar pesadas jornadas. La utilización de la coca como estimulante laboral ya había sido probada con éxito por los españoles en la explotación de la plata de Potosí. También tuvo amplio uso en las salitreras chilenas. Hacia 1914 se decretó tácitamente la prohibición, a raíz de las conclusiones de la denominada “comisión Harrison”.

LA DROGA EN CHILE

Historiar los primeros años del alcaloide en el país es una tarea difícil. Marco Fernández (doctor en historia de la UC) emprendió esa tarea basándose en una fuente quizá inesperada: la revista Farmacia Chilena, pues los primeros expendios fueron las boticas y droguerías y los primeros “traficantes” fueron farmacéuticos y médicos. Una farmacia famosa fue La Popular (en Independencia), donde se expendía opio y derivados, además de cocaína. Otra fue una droguería clandestina en San Diego. Pero rápidamente el tráfico pasó a locales nocturnos (cabarets, dancings, hoteles, prostíbulos, etc). El sector San Diego, por poseer un terminal de buses en Plaza Almagro y abundante vida nocturna en connotados burdeles, comienza a ser un punto importante de venta. Eran famosos el Follies Bergère (Plaza Almagro) o el Chantecler (Avenida Matta con San Diego). Parte de esa época es relatada por Armando Méndez Carrasco en su clásico Chicago Chico.

A pesar de la entrada de maleantes al negocio, los farmacéuticos y médicos no disminuyeron su importancia hasta la década del 50. Las falsificaciones de recetas con firma de médicos, incluso la suplantación, estaban a la orden del día. Por ese motivo la encargada de regular la venta del alcaloide era la Dirección General de Sanidad. Otra de las funciones de la DGS era la fiscalización del consumo autorizado en las salitreras.

No era lo único. El libro La búsqueda del olvido (de Richard Davenport) señala que hasta 1926 Chile fue un importante centro de distribución de opio para toda América, siendo Valparaíso la puerta de entrada. Ese año atrapan a un tal Samuel Kong, cabecilla de la organización. Esto no fue impedimento para mantener a Chile en las grandes ligas del tráfico. Recién en 1936 se concreta el primer reglamento de estupefacientes.

Por su cercanía con Bolivia y Perú, el negocio se asentó en Arica, ciudad descrita como similar a Tánger o Macao, por su abundancia de orientales y operaciones de tráfico. Una de las primeras familias mafiosas (ya en la década del 40) fueron los Huasaff, de origen libanés que mantenían fuerte presencia en el norte. Poseían laboratorios clandestinos en los alrededores de Valparaíso y sus puntos de venta eran burdeles porteños como La Caverna del Diablo, el American Bar o el Yako, además de la exportación a EE.UU. y Cuba. Operaron sin problemas hasta 1959, cuando la organización quedó al descubierto con la detención del subprefecto de Investigaciones Carlos Jiménez, quien aportaba protección a nivel nacional a los Huasaff. El estilo de vida del policía era ostentoso para sus ingresos, incluso donó importante cantidad de dinero a la campaña electoral de Jorge Alessandri. En su juicio, que despertó revuelo en la época, se citó a declarar al mismísimo Carlos Ibáñez del Campo. También desfilaron subsecretarios, ex directores de ambas policías, jueces, abogados, médicos. De pronto todo el país pareció corrupto.

POLICIA CHILENO EN BOLIVIA

Uno de los involucrados, que proporcionaba la cocaína desde Bolivia, fue Luis Gayán, jefe de la policía secreta de ese país. Este sujeto merece un libro aparte. Algunos datos: carabinero chileno, habría sido expulsado de la institución en la década del 30, sin que estén claros los motivos. Emigra a Bolivia y participa en la guerra del Chaco, conflicto que termina en 1937 con la derrota boliviana. En el campo de batalla se vuelve cercano a Víctor Paz Estenssoro. Cuando este llega al poder (1952), pasa a integrar la Oficina de Control Político, cuerpo que administra campos de concentración y tortura. En ellos campea una figura siniestra: Klaus Barbie, ex oficial de la Gestapo nazi, traficante de armas y drogas. Hay otro punto que pudiese unir a Gayán con Barbie: la pedofilia. Un prisionero de la época narra cómo le llevan ante Gayán y la escena no la olvidará en su vida: sentado en un sillón arzobispal, Gayán con una mano acariciaba un jaguar y con la otra a un adolescente semidesnudo. El nombre del muchacho era Gonzalo Bilbao, quien pasaría a ser uno de los más feroces torturadores de varias dictaduras bolivianas, con participación posterior en el Plan Cóndor.

En la misma línea, testimonios señalan a Klaus Barbie como visitante regular de Villa Baviera en Chile. Hasta el momento se sabe que los motivos fueron el tráfico de armas, pero pudo ser también la pedofilia y la droga. Barbie educó a sus hijos en Chile y mantenía diversos negocios en nuestro país, cosa que hicieron otros ex nazis avecindados en Sudamérica, como Gerhard Mertins, Walter Rauff y Paul Schaeffer.

Un punto importante: según el propio Luis Gayán, Chile era una plaza menor en términos de consumo (le consta que se acostumbraba consumir acido bórico con bicarbonato y una pizca de cocaína). Chile era más bien un país de tránsito, un gran exportador.

En los 60 aparecen otros actores, un sobreviviente del proceso a Carlos Jiménez: el “Cabro” Carrera, cuya hija fue apadrinada por el detective. Otro traficante de este periodo fue el “Yayo” Fritis, ariqueño, de excéntricas costumbres y gran fortuna.

Con el golpe de Estado de 1973 se acaba esa primera época del tráfico nacional. Según varios autores, Pinochet, en un intento por congraciarse con Nixon (aunque es más probable que estuviese congraciado desde el principio) entrega a 19 traficantes a la DEA, entre ellos Vladimir Banderas, el “Cabro” Carrera, Selim Valenzuela y, por supuesto, el “Yayo” Fritis. Pero casi todos volvieron de Miami. Más aún, con jugosas indemnizaciones, puesto que nada pudo probárseles. Tenían muy buenas conexiones en EE.UU. Varios se establecieron en Colombia, donde fundaron algunos de los carteles que se hicieron famosos en los 80. Fritis murió a fines de los 70, en la explosión de un laboratorio clandestino

Ricardo Chamorro

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 816, 31 de octubre, 2014)

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|