Documento sin título

Buscar |

|

|

último Editorial |

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

Publicidad del Estado |

El fallo de la Fiscalia

|

Regalo |

|

|

Lo mejor y peor de nosotros Lo mejor y peor de nosotros

Autor: LEOPOLDO PULGAR IBARRA

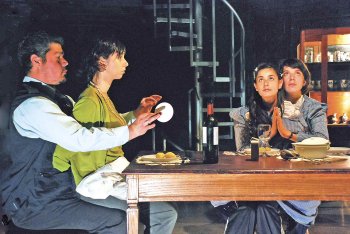

“Siameses”, con la dirección de Felipe Rubio.

Felipe Rubio (29), director de la compañía Teatro The Naidens Compañy, fue uno de los ganadores del X Festival de Directores Teatrales, con la obra Siameses.

¿“Siameses” es igual a convivencia normal-anormal?

“En la obra, con ‘siameses’, se alude a la unión física y sicológica. Las hijas, físicamente; los padres asumiendo una responsabilidad social. Los padres atribuyen sus frustraciones a errores del otro y nunca a su propia responsabilidad; no enfrentan sus fracasos y repiten que mañana sí van a hacer las cosas bien. Las hijas planean su escape, algo que nunca sucede ni sucederá. A partir de esto, comienzan a aparecer ciertas distorsiones mentales”.

¿Qué entiende por normal-anormal?

“Hoy se nos presenta lo bueno y lo malo separado sólo por una ínfima y delgada línea. Creo que nuestra sociedad transita por esta línea.

En la obra, el conflicto normalidad-anormalidad se presentó cuando me di cuenta que era imposible competir con imágenes reales de las siamesas, o de alguna discapacidad física. No se podían recrear de manera realista estas imperfecciones. Esto nos llevó a mostrar el ‘efecto’ de una simulación corporal, trabajar realidad y ficción. Además de lo físico, abordamos el carácter sicológico de los personajes, presentándolos como fracturas corporales y emocionales”.

¿Le disgusta el mundo familiar?

“En la obra sólo pretendemos mostrar la familia según nos dicen que ‘debería’ ser. Exhibimos un concepto distorsionado de este ideal familiar, partiendo desde los cuerpos (madre sin brazos, hijas siamesas) y pasando por la ideología y la emocionalidad. Nunca desde un punto de vista moral. En este pequeño mundo que creamos, realizaremos una especie de zoom, pero fuera de foco y sin encuadre”.

En la obra se mezcla lo grotesco, horror y humor…

“Estos tres conceptos describen algo tan chileno como la burla. Nos reímos cruelmente de los defectos del otro y nos sorprendemos de lo que somos capaces de decir y hacer. En esta sorpresa aparece el horror. Es como contar un chiste cruel, ver quién se ríe, quién no, y darse cuenta que nadie queda indiferente. Despojamos la obra de todo moralismo para que se sintiera ese morbo, como cuando se ve un programa de operaciones en la televisión abierta, pero sin el final feliz”.

¿Cómo se inserta este punto de vista en una sociedad materialista?

“En la particularidad de cada personaje. Nuestros personajes pretenden construir una imagen que se vincula con un error del otro. Tratamos de mostrar y reírnos de lo peor de nosotros mismos como sociedad”.

El olvido en la gran urbe

Con Diario de naranjas: prohibido decir adiós sin despedirse, Víctor González fue otro ganador, en el certamen que organiza el Magíster en Dirección Teatral de la Universidad de Chile.

¿Agobia la gran urbe?

“La urbe no me agobia, me apasiona. En la ciudad vivimos a la velocidad del rayo. La ciudad concentra emociones, sucesos, hechos particulares, únicos, ocultos e impensados están ahí, esperando ser observados y rescatados. Eso es lo apasionante. La jungla de cemento, humana, competitiva, alterada, aquel laberinto que habitamos miles de miles, es jungla y ya. Nosotros somos sobrevivientes”.

Música docta versus bailable…

“Con los músicos doctos en vivo, insertos en la estación de buses que propone la obra, evocamos a quienes dejan sus huellas, almas en pena que dejan su eco en el espacio. Lo interesante es constatar si el público se va tarareando la música bailable o se lleva la sonoridad de ‘Verano’, de Las estaciones, de Vivaldi. La fusión de lo pop y lo clásico (utilizamos violín y cello) es una mirada posible de la diversidad urbana”.

¿Duele, asusta, preocupa la posibilidad del olvido?

“Se me viene a la cabeza un texto de Diario de naranjas: ‘Quiero dormirme en medio de la nada y despertar sabiéndome libre de la parte oscura de mis recuerdos. Cambiar, pero ¿cambiar qué?’. El olvido me asusta, soy una persona que olvida. Antes de enfrentar prefiero olvidar. Eso duele pero, ¿a quién no le ha dolido alguna vez?

¿El laberinto urbano tiene su correspondencia a nivel mental?

“Sí, claro. Diario de naranjas… exacerba el estado interior. Son situaciones límites a punto de explotar, o que explotaron en su interior y siguen disfrazadas y olvidadas. Pero están ahí, con su dolor y locura intactos. Son cuestiones propias del corazón”.

¿Cómo se inserta este punto de vista en la sociedad actual?

“Con obras como Diario de naranjas… Es innegable que la dramaturgia recorre los territorios del olvido, el despecho, la violencia soterrada y el abandono. Por eso nos resultó atractivo investigar en las posibilidades que distintos quiebres escénicos nos ofrecían al momento de instalar una suerte de disonancia con respecto del texto. Ese eje central nos llevó a explorar en una actuación distanciada de los lugares comunes. El quiebre de las imágenes mentales acentúa la incomunicación de la vida cotidiana. La obra transporta un punto de vista joven sobre cómo abordar temáticas del corazón, ante la vorágine de la sociedad actual”.

(Publicado en Punto Final, año 45, edición Nº 718, 16 de septiembre, 2010

punto@interaccess.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

|

Punto Final

|