Grandes empresas aumentan sus ganancias Grandes empresas aumentan sus ganancias

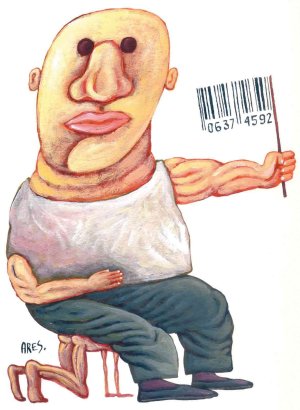

La crisis la pagan los pobres

En Chile no se habla de crisis. ¿El motivo? La crisis la viven los trabajadores, los ciudadanos, los consumidores, la empobrecida clase media. Los pobres. La crisis no ha tocado a las grandes empresas ni a la oligarquía nacional. No es tema de El Mercurio, de la prensa económica ni del gobierno, que sólo mira hacia el horizonte.

Con más de un millón de desempleados, no es posible ocultar la crisis. Tampoco apelar a su temporalidad, a su condición de trance pasajero y efímero. Porque estamos en un proceso recesivo con datos estadísticos que no auguran una rápida recuperación. Si la última información oficial calculó en casi 746 mil el número de personas sin trabajo en mayo, una cifra un 30 por ciento mayor (174 mil personas) a la registrada un año atrás, las proyecciones para el futuro inmediato son mucho peores. Hace un par de semanas economistas de la Universidad Central, Hernán Frigolett y Juan Pablo Scapini, proyectaron unos 900 mil desempleados para septiembre. No habrá recuperación este año ni el próximo. El alto desempleo se extenderá, por lo menos, durante cuatro años.

“El pronóstico del empleo para los próximos 48 meses es malo. Tendremos un peak de la tasa de desempleo del 11,8% en el mes de septiembre y el total de desocupados bordeará los 900 mil trabajadores ese mes. Al igual que en ciclos recesivos anteriores, la creación de empleo evidenciará una reacción tardía, debido a que las empresas capitalizadas aprovecharán esta recesión para sustituir maquinaria por fuerza de trabajo”. Basta mirar la lenta recuperación del empleo tras la crisis asiática. Después de la violencia de esa crisis -por cierto más suave que la actual-, que dejó millares de pequeñas y medianas empresas quebradas, el empleo tardó unos cuatro años en levantarse.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha establecido en un 10,2 por ciento la tasa de desocupación nacional, proporción que se dispara entre los jóvenes y en regiones. A mayo, el grupo de trabajadores entre 20 y 24 años tenía un nivel de desempleo del 21 por ciento, tasa que subía al 30,5 por ciento entre los adolescentes trabajadores. En regiones y numerosas ciudades la situación es también dramática. Sobre el 12 por ciento en Antofagasta, Vallenar, San Antonio, Rancagua (14,6), Chillán, Concepción, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. Y sobre el 15 por ciento de desempleo en Valparaíso (16,6), Lota, Coronel y Angol.

La construcción es un sector clave para medir el funcionamiento de la economía y sus efectos en el desempleo. Los permisos de edificación, que en meses anteriores llegaron a caer casi en un 20 por ciento, han disminuido esa tendencia. En enero -última información de la Cámara Chilena de la Construcción- cayeron cerca de 5 por ciento. Pero otras medidas muestran un panorama peor: la venta de cemento en mayo cayó más de 15 por ciento respecto a un año atrás, en tanto el índice sectorial de la Cámara para mayo anotó una caída del 8 por ciento, la peor desde el inicio de la crisis el año pasado.

La industria, por los suelos

Por donde se mire hay cuadros recesivos. La industria está por los suelos. La Sofofa publicó una caída de la producción industrial, en mayo, del 15 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado. Y entre enero y mayo la caída acumulada ha sido del 12,6 por ciento. Por cierto que las ventas también cayeron, un 8,5 por ciento, y las exportaciones 16,1 por ciento.

Al observar las exportaciones totales observamos algo similar. Las exportaciones de 2008 fueron menores que las de 2007. Un fenómeno que se repetirá con fuerza este año: en abril cayeron 40 por ciento, en mayo 32 por ciento y en junio 31 por ciento. Una menor caída en junio que en abril. ¿Recuperación? Esas son las cuentas alegres de Hacienda.

El año pasado las importaciones habían llegado a más de 57 mil millones de dólares, cifra un 31 por ciento más alta que la de 2007. ¿Pero qué pasa en 2009? Las importaciones reflejan la recesión, la caída en la inversión y el consumo. En abril, cayeron casi 37 por ciento, en mayo 42 por ciento y en junio 38 por ciento. ¿Recuperación? Lo que ha habido es una caída libre y estancamiento.

Una caída que se expresa también en los artículos de primera necesidad: el consumo de alimentos cae mes a mes. Las ventas de supermercados a mayo reflejan una caída del 4,1 por ciento en el consumo de abarrotes, del 7 por ciento en carnes y del 12,5 por ciento en lácteos y derivados. ¡Pero las ventas totales de los supermercados crecieron en mayo! Los accesorios y otros productos lograron balancear la caída en las ventas de alimentos. En Chile hay un grupo de consumidores que aún tiene poder de compra.

Lo mismo ocurre con las ventas de restaurantes. Información de la Cámara Nacional de Comercio arroja caídas importantes para el año en curso: 5,1 por ciento en enero, 9,1 por ciento en febrero y casi 8 por ciento en marzo. Recortes por todos lados. Como en las ventas de automóviles nuevos, que durante los últimos años habían venido creciendo a tasas del 30 al 40 por ciento. Si observamos el comportamiento desde enero a junio, vemos una caída interanual del 43 por ciento.

La restricción en el consumo tiene que ver con el sobreendeudamiento y la caída en los créditos. Aunque el Banco Central bajó en junio la tasa de interés a un mínimo histórico de 0,5 por ciento, no está claro el efecto de esta medida. De partida, la banca privada, que rebajó el interés para los depósitos, no lo ha hecho para los créditos. Al observar el cargo de intereses para un crédito de consumo de un millón de pesos, vemos que las tasas van desde un 20 a más de un 50 por ciento anual. Como en otras oportunidades, la banca retrasa el traspaso de los menores intereses a los consumidores, con lo que hace un nuevo negocio. Durante la crisis asiática y ante una coyuntura similar, mientras el país completo estaba en recesión, el sistema financiero ostentaba enormes ganancias.

Tras una expansión promedio de los créditos en torno al 20 por ciento durante los años precedentes, ahora caen. No mucho, pero disminuyen. Por un lado los bancos están recortando los préstamos a los clientes supuestamente más riesgosos -como muchas pymes-; por otro lado, los consumidores están en el límite de su endeudamiento, en las puertas de la declaración personal de bancarrota.

¿Y las ganancias empresariales?

En mayo pasado el sistema financiero tuvo una utilidad de 447 mil millones de pesos (unos 820 millones de dólares). En marzo tuvo ganancias por 248 mil millones de pesos y en abril por 363 mil millones. En comparación con julio del año pasado, cuando obtuvo el sistema financiero ganancias por 99 mil millones de pesos, los 447 mil millones de mayo pasado no están mal. ¿Dónde está la crisis para los banqueros? ¿De qué recesión hablamos?

Las grandes corporaciones no pierden. Tal vez han reducido un poco sus utilidades. Miremos un poco los resultados. El BCI obtuvo en marzo pasado una utilidad de 26.800 millones frente a los 37.800 de hace un año; el Santander 79 mil millones contra 80 mil de un año atrás (¿dónde está la crisis?); el Banco de Chile, del grupo Luksic, ganó 49 mil millones, contra 63 mil millones de marzo del 2008. Aquí no hay pérdidas, ni crisis, ni recesión.

En otros sectores la situación es más o menos la misma. En el comercio, Cencosud (Jumbo, Santa Isabel, Almacenes París), que ha vuelto a anunciar la edificación de la torre Costanera Center, disminuyó de 24 mil millones a 15 mil millones y Falabella desde 49 mil millones a 38 mil. Pero hay otros que han ganado con la crisis. D&S (Líder y Ekono) aumentó sus ganancias desde 11.600 a más de 15 mil millones.

Y lo mismo en la producción. La CCU mantuvo sus ganancias de más de 34 mil millones; la Papelera (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), del grupo Matte, obtuvo al primer trimestre una ganancia de 21 millones de dólares, contra los 83 obtenidos un año atrás; Copec bajó de 271 millones de dólares a 85 millones y Endesa, subió de unos 170 millones de dólares a más de 470 millones. Este grupo de grandes corporaciones, tomadas más o menos al azar, no muestra señales de crisis. En Chile, la crisis está entre los más débiles.

“Chile Day” en Wall Street

Hace poco el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, estuvo en Wall Street para celebrar el “Chile Day”, una campaña de promoción y marketing en Nueva York de las empresas y del modelo chileno. Velasco llamó a invertir en Chile porque “tenemos un Fisco bien capitalizado, reglas claras, un marco regulatario de primera y dos décadas de experiencia en administración de activos por parte del sector privado”. Y seguidamente, lanzó su proyecto estrella: “Así como Chile exporta cobre, vino y frutas, tenemos que exportar servicios financieros a los países andinos, a América Latina y por qué no, al mundo”. Un deseo del establishment económico y financiero nacional que impulsa el proyecto de mercado de capitales, que se enviará en estos días al Congreso. Como con anterioridad dijo Nicolás Eyzaguirre, “Chile, país plataforma de inversiones”.

Velasco habló en Nueva York en el mismo tono que un mes atrás lo había hecho la presidenta Michelle Bachelet en Washington: destacar a la economía chilena como inmune a la crisis, o si de crisis se trata, destacar a su gobierno como el mejor gestor de crisis. Con orgullo habló de un Fisco “mano de guagua” (baby’s hand, para la audiencia estadounidense), en circunstancias que en el país hay más de un millón de desempleados sin un verdadero seguro de cesantía.

La semana que Velasco estuvo en Nueva York ocurrió en Estados Unidos un fenómeno que será interesante seguir. Comenzaron a aparecer los primeros green shoots (brotes verdes, en la jerga económica anglosajona), destacados incluso por Ben Bernanke, el presidente del Banco Central estadounidense. Este y otros economistas observan señales de reactivación económica en diversos sectores: aumento de permisos de edificación, menos stocks de viviendas y, en especial, los resultados de las grandes empresas, también financieras, al primer semestre.

Pero se trata de una reactivación aparente. Las empresas han obtenido buenos resultados sin mayores ventas, lo que ha sido atribuido a recortes salariales y otras reestructuraciones, como el reemplazo de maquinaria y software por mano de obra. Porque los “brotes verdes” ocurren junto con los peores datos sobre el empleo. En 16 de los 52 Estados de la Unión la cifra de desocupación supera los dos dígitos, empezando por Michigan, más del 15 por ciento, la zona de la industria automotriz.

Se trata de una señal inquietante, que sólo apunta a ahondar el abismo entre la economía especulativa y la real, entre el gran capital con sus corporaciones y los consumidores, trabajadores y ciudadanos. Un fenómeno que en nuestro país ha alcanzado cotas muy avanzadas. El capitalismo globalizado funciona con grandes masas de excluidos.

¿Quiénes hablan

de reactivación?

Tal como en Estados Unidos, el establish-ment económico chileno también habla hoy de reactivación. En un reportaje del gran vocero del sector privado, El Mercurio, economistas operadores de la Bolsa, grandes comerciantes y financistas acogieron la tesis estadounidense y la amoldaron al panorama chileno. ¡Cómo no! Si entre las grandes corporaciones la crisis y sus efectos recesivos han derivado en utilidades. Y en algunos casos, como D&S o la banca, son mayores que en tiempos de crecimiento. “Crisis es sinónimo de oportunidades”, se lee y escucha en los manuales del management empresarial. Lo es, ciertamente, si existe un Estado neoliberal que observa impávido el empobrecimiento de los trabajadores y consumidores.

Lo que vamos a observar de aquí a los próximos meses es una repetición y amplificación de lo ocurrido tras la crisis asiática: una arremetida de las grandes corporaciones contra las pymes -que sí se han visto resentidas con la caída de la producción, el consumo y las ventas- y contra los trabajadores, mediante despidos, recortes laborales y precarización de las ya infames condiciones laborales. Lo proyectado por Frigolett y Scapini, en cuanto a una extensión del alto desempleo por cuatro años, permitirá que las grandes corporaciones practiquen nuevos abusos.

Los efectos de la crisis asiática fueron muy profundos en el desempleo y en la pérdida de mercados por parte de las pymes. Un debilitamiento que aprovecharon las grandes corporaciones -las cadenas de farmacias, las cadenas de supermercados o las grandes ferreterías, entre otras- para expulsar a los pequeños del mercado y adueñarse de sus ventas para establecer a su antojo nuevos precios. Un drama que se repetirá con creces en esta oportunidad.

Es la doctrina del shock de Naomi Klein: tras el terror económico impuesto por las grandes corporaciones, a la vista y paciencia de los Estados neoliberales, estos conglomerados aprovechan el trance para impulsar nuevas regulaciones y nuevas legislaciones. Utilizan la dramática coyuntura para nuevas alianzas, para flexibilizar los trabajos y salarios, para controlar a los consumidores. Sin una movilización sindical y social contra estos abusos, saldremos del fuego para caer en las brasas.

PAUL WALDER

(Publicado en Punto Final, edición Nº 690, del 24 de julio al 10 de agosto, 2009. Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl) |