Chile en la crisis Chile en la crisis

El mayor drama de la actual crisis no está en la caída de las Bolsas, en las insolvencias bancarias o en los millonarios planes de rescate. Estas son sólo sus primeras expresiones, que tienen realidad en los números, los gráficos, las cifras. Pero de estadísticas, balances y proyecciones nadie sufre o muere. Sí de lo que se nutren esas estadísticas: de producción, ventas, consumo. De recursos naturales, de trabajo. De vida.

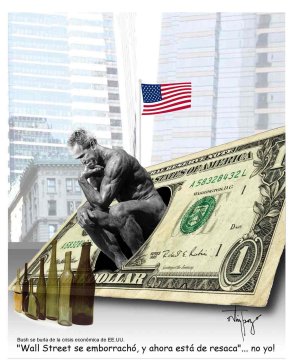

El crack financiero es el aviso. Primero con el colapso de los gigantes financieros, que han requerido de billones de dólares y euros de los diferentes Estados para su subsistencia; más tarde, con la interpretación y efectos de ese colapso. Los mercados que apuestan y especulan no lo hacen sobre la fantasía. Siempre actúan sobre posibles eventos ulteriores, sobre la conformación de una eventual realidad. Si ahora se derrumban de la noche a la mañana -muchos han perdido en semanas la riqueza acumulada en años-, es también una señal: el futuro no es sólo incierto. Es peligroso, es oscuro.

Los efectos venideros en el corto plazo son tan sombríos como los pronostica el mercado: más turbulencias pero, sobre todo, una recesión que podría ser larga y profunda. Como la de 1929, dicen ya sin ninguna duda numerosos economistas. Pero tal vez también con enormes diferencias. Grande, histórica como aquel crack. Pero quizá mayor. Peor.

Los organismos internacionales han comenzado a difundir sus primeras proyecciones oficiales, que apuntan a un decaimiento de los indicadores que conectan a la economía con la vida real. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que los efectos de la crisis en el desempleo mundial serán caóticos: globalmente, unos 20 millones de personas pueden quedar sin trabajo de aquí a un año. De cumplirse ese pronóstico, en el mundo habrá 210 millones de trabajadores sin empleo.

La pérdida de empleos está directamente relacionada con el aumento de la pobreza. Algo nada nuevo y avisado hace unas semanas por el mismo Banco Mundial. Robert Zoellick, presidente de esta institución, lo dijo sin rodeos: “Cien millones de personas han caído en la pobreza este año y la cifra va creciendo”. Y en “esta catástrofe causada por el hombre”, serán, lo dijo también, los países pobres los más vulnerables.

Este fantasma rondó la Cumbre Iberoamericana de El Salvador, en la última semana de octubre. Un hecho casi seguro, explicó en la cita el presidente mexicano Rafael Calderón, será el aumento de la pobreza en los países de la región. El desafío, dijo, ya no es reducir la pobreza, sino evitar el aumento de la pobreza extrema.

Y de la pobreza, al hambre. Hacia la mitad de octubre, durante la celebración del Día Mundial de la Alimentación, convocado por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el secretario general, Jacques Diouf, mostró datos que debieran llenar de pavor. En los últimos meses 75 millones de personas han incrementado la cifra mundial de desnutridos, que llega a 854 millones de personas.

¿Chile está blindado?

Estas cifras globales afectarán también a las naciones denominadas -o mal denominadas- “emergentes” en mayor grado. Y si es así, también a Chile. Aun cuando el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se ha empecinado en insistir en el “blindaje” de la economía chilena, la fuerza del cataclismo es imposible de ocultar.

Esta fue la principal materia de la Cumbre Iberoamericana, abordada en términos dramáticos por los distintos jefes de Estado y de gobiernos. Entre ellos, Michelle Bachelet. Probablemente por primera vez Bachelet se refiere a la crisis en toda su extensión. Esto es, no sólo enfocada como un fenómeno bursátil o financiero, sino como un desastre económico y social. “No nos quedemos en el desplome bursátil. Evitemos con fuerza el desplome social. La Cumbre Iberoamericana puede jugar, como foro de concertación política, un rol de gran relevancia para el logro de los desafíos que debemos enfrentar para proteger a nuestra gente y a los más pobres ante el desamparo, y para construir una respuesta colectiva que privilegie el interés común por sobre el interés particular”, dijo.

En la Cumbre Bachelet fue bastante clara con el diagnóstico futuro. No podía haber hecho otro en un ambiente que declaró “las exequias del neoliberalismo”, en que la idea de soltar las amarras con la actual institucionalidad económica mundial ganaba terreno. Rafael Correa, el economista y presidente de Ecuador, fue preciso: demandó “tirar al cesto de la basura las instituciones que no sirven” y puso sobre la mesa la propuesta de crear un banco y una moneda regional única, para dejar de pagar “tributo señorial” en dólares.

El peso triturado

La presidenta Bachelet lo dijo con claridad. Chile no está blindado, como le había asegurado el ministro Velasco. Chile sufrirá los efectos de la crisis como tantas otras naciones. Más aún, la institucionalidad económica chilena, que privilegió durante décadas la apertura de los mercados en la más rigurosa receta neoliberal, hace al país especialmente vulnerable. Basta mirar lo que ha sucedido con la inflación tras el alza de los precios de los diferentes bienes en los mercados internacionales, y también ver las tremendas presiones que ha debido soportar en las últimas semanas el peso chileno, ahora muy devaluado respecto al dólar y al euro. Presiones que se harán sentir muy pronto en una nueva alza de todos los bienes importados, desde alimentos a automóviles y combustibles.

Los costos de esta crisis los pagarán los más pobres. Ha sido así antes y lo será ahora. La presión contra las divisas, que ha devaluado el real, el peso mexicano y el chileno en las últimas semanas con crueles consecuencias en sus economías, es un efecto típico de los grandes especuladores, que buscan día a día dónde colocar sus capitales y sacar, a costa de lo que sea, una ganancia. Lula da Silva lo dijo: las naciones pobres “son víctimas y no culpables”.

El economista mexicano Alejandro Valle en entrevista con Punto Final lo afirma: la situación es más grave para los países emergentes. “Muchos países dicen que están mejor posicionados para una recesión. Para una suave, es posible. Las deudas se han reducido: la chilena no es significativa, la Argentina es menor que la de 1999, México tiene también una muy pequeña, comparada con las anteriores. Pero en una gran crisis no creemos que estén en una mejor posición. Aunque México y Chile no tienen problemas severos de balanza de cuenta corriente, el peso chileno y mexicano se han devaluado una enormidad. El mercado se trata de proteger comprando dólares. No se ve que salgan bien de ésta. Será una lucha entre grandes fuerzas, y los países más débiles la padecerán más”.

Las AFP

En los hechos, Chile ya está viviendo graves efectos. Han comenzado de forma dramática con la crisis bursátil y financiera, que ha arruinado no sólo a algunos inversionistas, sino al conjunto de los trabajadores. Los ahorros del trabajo de millones de personas fueron colocados por ley -ratificada y amplificada hace un par de meses por el Ministerio de Hacienda, que liberó los límites de inversión en el exterior en pleno incendio bursátil- en el casino financiero global, con pérdidas tales que han frustrado el futuro de millones de chilenos.

Hacia la última semana de octubre estos fondos habían perdido más de 32 mil millones de dólares, o un 26 por ciento respecto al volumen que tenían en julio del año pasado, período cuando emerge la crisis de las subprimes. Una merma tremenda, que al detalle se ve mucho peor: el fondo A, que coloca el total del capital en acciones, se redujo en un 41 por ciento, y el B, con una alta proporción de sus recursos también en renta variable, cayó un 32 por ciento. Incluso el fondo E, de renta fija, también tuvo una merma: en el período bajó 0,58 por ciento.

Pymes, otra vez a pique

La última recesión que padeció la economía chilena, efecto también de convulsiones mundiales, data de finales de la década pasada y comienzos de la actual. Entonces también oímos la retórica oficial: “blindaje”, “buen pie”, “sólidos equilibrios”. Las crisis asiática, rusa, brasileña y argentina, que todos los analistas concuerdan en que fueron trances mucho menores que la crisis actual, redujeron las exportaciones chilenas, devaluaron el peso, mermaron el consumo interno y llevaron a la quiebra a numerosas empresas, principalmente pymes, y se elevó el desempleo. Como si fuera poco, el Banco Central, para frenar una posible inflación, elevó las tasas de interés.

Ese fue un escenario propio para una tragedia menor, que hoy tiene todas las probabilidades de repetirse y amplificarse.

Estadísticas del sector de pequeñas y medianas empresas exhiben el dramático curso histórico de los hechos: si en 1990 este sector obtenía el 32 por ciento de las ventas, hoy ha bajado al 17 por ciento. Pérdida de mercado por una parte, y endeudamiento a altas tasas, por otra, debilita a un área de la economía que genera entre 70 y 80 por ciento del empleo.

La precariedad de las pymes puede observarse en sus ventas. Datos oficiales señalan que las más pequeñas, que puede ser un quiosco o un puesto en la feria, un taxi colectivo o furgón escolar, tienen ventas por 2,5 millones de pesos anuales (lo que da ingresos mensuales inferiores al salario mínimo); las medianas, hasta 50 millones al año y las mayores, que son muy pocas, hasta 300 millones.

La crisis asiática de finales de la década pasada dejó lecciones muy amargas a las pymes. El deterioro adquirió rasgos veloces y profundos. Un estudio de entonces, realizado por una consultora, reveló lo que hoy es una percepción diaria. Si se toma como índice cien el año 1994, la gran empresa en el año 2000 había aumentado en un cinco por ciento sus ventas, en tanto las pymes en todas sus variantes (micro, pequeña y mediana) las habían reducido. La micro-empresa cayó en esos cinco años más de diez puntos porcentuales, la pequeña empresa casi quince puntos, la mediana empresa casi 16 puntos, en tanto las grandes empresas aumentaron su participación en casi cinco puntos. Un fenómeno que tuvo su referente directo en una transferencia de la riqueza desde este extenso sector de pobres a la gran empresa.

Las pymes, que absorben la mayoría de la fuerza laboral, son por lo mismo las grandes generadoras de desempleo en momentos de crisis. Tras la crisis asiática la tasa de desempleo en Chile se elevó a dos dígitos. Sólo hace un par de años ha tendido a contraerse, pero jamás a los niveles que tuvo el desempleo en los años previos al trance.

Construcción

Las autorizaciones de construcción han venido cayendo en los últimos meses. A septiembre pasado este indicador cayó más de 30 por ciento respecto al año anterior, baja que se refleja en la construcción de viviendas, oficinas y otro tipo de inmuebles.

Los índices de la Cámara de la Construcción también apuntan hacia un freno. En septiembre, las ventas de este sector cayeron en más de 11 por ciento, y en un 14 por ciento respecto a diciembre del año pasado. La construcción, bien se sabe, es uno de los sectores más sensibles a las oscilaciones económicas, por lo que esta caída es muy probable que se mantenga durante los meses siguientes.

Exportaciones

El impacto en las exportaciones será claro y contundente. Aún es temprano para observar el fenómeno, pero el descenso en el precio del cobre -de 3,2 dólares en enero a dos dólares en octubre- ha reducido en casi 30 por ciento los excedentes de Codelco en una tendencia que probablemente continuará. Por ahora, aun cuando no se observa una caída en las exportaciones, ya se percibe un estancamiento. A octubre pasado, la cifra total exportada era levemente superior a la de un año atrás, en circunstancias que durante los últimos años este sector mantuvo un crecimiento permanente.

Desempleo

Los efectos de todos estos fenómenos ya se observan en la tasa de desempleo. Si bien la tasa general de desocupación no ha tenido grandes variaciones, sí hay señales en la construcción y el comercio. Si comparamos los meses de septiembre de 2007 y 2008 observamos que en la construcción los desempleados aumentaron en más de cinco mil personas, en tanto en el comercio el incremento fue de casi 25 mil. La tasa de desempleo nacional se ubica en 7,8 por ciento, la que tenderá a subir durante el próximo año para alcanzar niveles similares, o mayores, a los de la pasada crisis de finales de los 90, con guarismos de dos dígitos.

Precios

El Banco Central ha venido subiendo las tasas de interés durante el año, para colocarlas en este momento en 8,5 por ciento anual. El motivo de tales alzas ha sido una desatada inflación, como efecto de las súbitas alzas de los precios de materias primas internacionales, desde el petróleo a los alimentos.

Pese al fuerte cambio en la tendencia de los precios internacionales -el petróleo pasó desde casi 140 dólares el barril a poco más de 60 en un par de meses- hay ahora otro problema con los precios. Las presiones sobre el peso, devaluado día a día por la acción de especuladores, nuevamente inciden en un encarecimiento de todos los bienes importados. Un fenómeno que por cierto se trasladará a la tasa de inflación general y llevará al Banco Central a subir otra vez las tasas de interés y a provocar un mayor decaimiento de la ya aletargada economía. Tendremos inflación con recesión, quiebras, desempleo y el peso triturado.

Estamos en medio de la tormenta, como lo han graficado no pocos economistas

PAUL WALDER

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 674, 7 de noviembre, 2008) |