Observatorio Político Observatorio Político

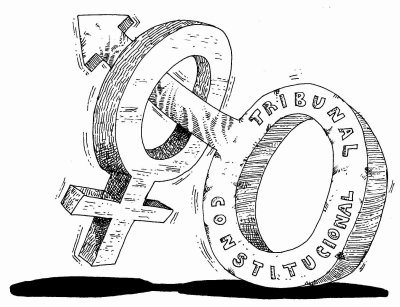

¿Derecho a la

vida o miedo

a la libertad

de la mujer?

MANUEL SALAZAR SALVO

El Tribunal Constitucional (TC) prohibió la distribución de la píldora del día después tras acoger un requerimiento de 36 diputados de la Alianza por Chile que impugna la entrega del fármaco, sin el consentimiento de sus padres, a adolescentes mayores de 14 años, como había dispuesto el Ministerio de Salud.

De los diez miembros del TC, el voto de mayoría lo dieron los ministros José Luis Cea Egaña, Raúl Bertelsen Repetto, Mario Fernández Baeza, Marcelo Venegas Palacios y Marisol Peña Torres. En el voto de minoría se alinearon Hernán Vodanovic Schnake, Jorge Correa Sutil, Francisco Fernández Fredes y el presidente de la entidad, Juan Colombo Campbell. El ministro Enrique Navarro se inhabilitó de votar. La sentencia, con sus fundamentos, se conocerá el 22 de abril.

La prohibición de la píldora del día después, sustentada aparentemente en la defensa del derecho a la vida, esconde la obsesión de sectores ultraconservadores, encabezados por grupos tradicionalistas de la Iglesia Católica, de impedir a toda costa que las mujeres adquieran verdadera independencia y libertad para decidir la preñez en el momento que lo deseen.

Las mujeres son el principal factor de cambio de una sociedad, porque son las encargadas de formar y educar a los hijos. Por lo tanto, están en condiciones de difundir en sus hijos los valores de una cultura distinta, transformando por ese medio las estructuras de poder y do-minación.

SANEAMIENTO MORAL

Tras la caída de los socialismos reales en la década del 90, el papa Juan Pablo II se puso a redactar una encíclica que reafirmaría la posición de la Iglesia Católica contraria a los métodos artificiales de anticoncepción y que condenaría la homosexualidad. A través de la encíclica Veritatis Splendor (El esplendor de la verdad), publicada en los últimos meses de 1993, el pontífice afirmó que había surgido una crisis en la moral, debido a las diferencias entre la posición de la Iglesia y la forma en que se impartía el magisterio en ciertas universidades y seminarios católicos. Juan Pablo II insistió permanentemente en la prohibición de los métodos anticonceptivos artificiales.

En Chile, al llegar Patricio Aylwin al gobierno, en marzo de 1990, los principales exponentes del conservadurismo católico iniciaron una campaña de “saneamiento moral” a través de la prensa, alimentada desde el suplemento dominical Artes y Letras del diario El Mercurio, dirigido entonces por Jaime Antúnez Aldunate. Articulistas como Jorge Peña Vial, Enrique Rojas, María del Solar y el propio Antúnez, además de textos y ponencias de representantes del ultra conservadurismo católico, tuvieron amplia difusión en ese diario. Paralelamente, se crearon diversas instancias para frenar el supuesto libertinaje que “amenazaba” a la sociedad chilena. Una fue la Fundación de Ciencias Humanas, que en mayo de 1992 reunió a nueve autores para el libro Sexualidad y erotismo en la sociedad actual. Ellos fueron María del Solar, Raúl Hasbún, Ramón Infante, Francisco Matte, Augusto Merino, Hugo Montes, Fernando Moreno, Raúl Williams y Cristián Zegers.

Poco después de publicada la encíclica Veritatis Splendor, el obispo de Valparaíso, Jorge Medina, emitió una carta pastoral titulada “Acerca de la castidad”. En ella señalaba: “Dos jóvenes que piensan casarse, pero que ya mantienen relaciones, se denominan también ‘pareja’ aunque la expresión ‘pareja’ puede denominar tam-bién a los cónyuges legítimos, pero se llega al extremo de aplicarla a la convivencia de homosexuales. Se habla también de ‘compañero’ o ‘compañera’ y con esa expresión ambigua se indica a quienes son convivientes, sin estar casados, situación moralmente inaceptable”.

Y agregaba:

“Es significativo que en ciertos ambientes cristianos haya una especie de temor a calificar como ‘pecados’ las conductas sexuales incorrectas y se prefiera referirse a ellas como ‘errores’, ‘debilidades’, ‘fragilidades’ o ‘equivocaciones’, palabras todas que permiten dejar a un lado la explícita referencia a Dios que deben tener los actos humanos. ¡Qué lamentable es que a la fornicación o al adulterio se los designe como ‘hacer el amor’, como si el pecado pudiera ser amor!”.

En agosto de 1994 surgió el Movimiento Nacional por la Familia, cuya de-claración fundacional afirmó que la legislación “debe reconocer la necesidad imperiosa de la constitución de matrimonios” y “promover el desarrollo digno de una vida familiar; amparar la llegada de nuevos hijos; ayudar con beneficios especiales al matrimonio y la familia”.

Entre los impulsores estaban Alejandro San Francisco, Sergio Urrejola, Ronald Bown, Máximo Honorato, Rodrigo Ossan-dón, Arturo Gana de Landa, Patricia Matte, Enrique Concha, Hernán Bosselin, Miguel Allamand Zabala, Sergio Romero, Darío Paya, Pablo Longueira, Juan de Dios Vial Correa, Alicia Romo, Tomás Irarrázabal, Sergio Diez, Enrique Krauss, Francisco ‘Kike’ Morandé, José Antonio Guzmán, Máximo Pacheco, Luis Valentín Ferrada, Patricio Dussaillant, Nicolás Díaz, Herman Chadwick, José Zabala, Hernán Larraín, Eduardo Riveros Bencke y José Luis Cea Egaña, entre otros.

La inquietud mayor en los claustros y centros del pensamiento católico era la ofensiva de los sectores liberales para promulgar en Chile una ley de divorcio.

LA CRUDA REALIDAD

Ese año, 1994, una investigación del Ins-tituto Alan Guttmacher, centro de es-tudios sobre salud reproductiva con sede en Estados Unidos, reveló que en Chile el 35% de los embarazos terminaban en aborto; es decir, unos 159.700 abortos al año, con una tasa de 4,54 abortos por cada cien mujeres de entre 15 y 49 años, una de las más altas del continente.

En 1994, 44.468 mujeres ingresaron a hospitales con un aborto inducido. Las otras, recurrieron a la ingestión de sustancias tóxicas, acciones físicas o mecánicas riesgosas, introducción de cuerpos extraños en el útero y uso de sondas para destrozar y succionar el embrión, una de las prácticas más frecuentes para suspender el embarazo. En este último caso, los abortos se practicaban casi siempre en condiciones no asépticas, sin anestesia, en carne viva, con las traumáticas consecuencias sicológicas posibles de prever.

Al año siguiente, la investigadora del Foro Abierto de Salud y Derecho Re-productivo, Lidia Casas, analizó 132 casos de mujeres procesadas por aborto desde 1979 a 1995. Concluyó que la le-gislación convertía en criminales sobre todo a mujeres pobres. Eran ellas las que llegaban a los hospitales con complicaciones post abortivas y eran denunciadas a los tribunales.

Aquellas mujeres, pese a no tener an-tecedentes penales, eran recluidas en el Cen-tro de Orientación Femenina, único penal para mujeres en Santiago, junto a homicidas, narcotraficantes y prostitutas. No obstante, algunos parlamentarios de-rechistas, como María Angélica Cristi y Hernán Larraín, plantearon proyectos de ley para aumentar las penas de presidio menor a mayor, pidiendo castigos de más de cinco años de cárcel para las mujeres que abortaran.

A esta situación extrema se había llegado en gran medida por la criminalización del aborto terapéutico decretada por la dictadura militar en 1989. El informe “técnico” para tomar esa decisión fue elaborado por un capitán de fragata, un capitán de navío y el auditor general de la Armada. Desde 1965, bajo el gobierno democratacristiano del presidente Eduardo Frei Montalva, el Ministerio de Salud había adoptado la política de prevenir el embarazo no deseado y esto se mantuvo hasta 1989, pocos meses antes del retorno a la democracia.

En abril de 1999, Carabineros informó que los abortos clandestinos constituían un negocio que reportaba unos 50 mil millones de pesos al año. Incluso informó sobre las tarifas: una partera cobraba 60 mil pesos; una matrona 400 mil; y un médico, 800 mil y más.

Al terminar la década, a las puertas del siglo XXI, el 15% de los nacimientos (38 mil bebés) correspondía a madres adolescentes y solteras de entre 10 y 19 años, se-gún el centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Al mismo tiempo, se conocía que el 16,6% de los casos de deserción escolar se producían por embarazos no deseados.

La realidad materno-infantil se agravaba. En 1998 nacieron 256.196 chilenos. De ellos, 117.234 ( 46%) fuera de matrimonio. Chile se estaba transformando en un país de “huachos”. En tanto, pese a los esfuerzos de grupos católicos pudientes, el número de matrimonios seguía disminuyendo. Según datos del Registro Civil, en 1989 hubo 103.710 casamientos; una década después, en 1999, la cifra apenas sobrepasaba los 67.000.

Otra cifra inquietante daba cuenta que en el país se registraba un promedio anual de 1.400 denuncias de violaciones, pero que nueve de cada diez violaciones no eran denunciadas.

TEMOR A LAS MUJERES

Al comenzar el siglo XXI, cerca del 25% de la población mundial vivía en paí-ses donde el aborto estaba prohibido, salvo para salvar la vida de la madre. Así ocurría en la mayoría de los países musulmanes, en la mitad de los países de Africa y en Irlanda. El otro 75% de la población tenía leyes que permitían el aborto en determinadas circunstancias. En algunos casos, esa situación era consecuencia de la preocupación del Estado por reducir la natalidad para crecer económicamente (en la India, por ejemplo), o la decisión fue tomada en forma autoritaria, como en el caso de China. En otros, en los que vive casi el 40% de la población del mundo, el aborto se permite a petición de la mujer en los primeros meses del embarazo; entre ellos estaban la mayoría de los países industrializados con tradición democrática, en los que han sido las mujeres las que han conseguido el derecho al aborto como medio de acceder a mayores niveles de libertad y de protección de la salud, tanto suya como de sus hijos.

Fue el desarrollo de la democracia y el reconocimiento de que las mujeres son ciudadanas de pleno derecho lo que llevó, (…)

(Este artículo se publicó completo en la edición Nº 660 de PF, 18 de abril, 2008. ¡!Suscríbase a Punto Final!!) |