|

|

Telefónica extiende

su red

Telefónica

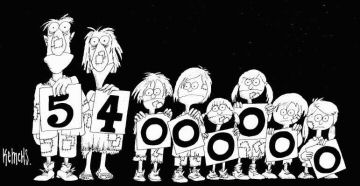

vuelve a estar en las portadas de la prensa económica. Una aparición

ambivalente, que combina un nuevo episodio de grandes fusiones y adquisiciones

con los conflictos con las entidades regulatorias. Telefónica Móvil,

que el pasado 8 de marzo concretó un negocio por US$ 5.900 millones

al comprar los activos latinoamericanos de la norteamericana Bellsouth,

pasó a controlar en la región la telefonía móvil.

Para el caso chileno, la maniobra llevó a la compañía

española a ocupar casi el 50 por ciento del mercado, seguida por

Entel, con un 36 por ciento y Smartcom, la filial de la también

española Endesa, que detenta un 17 por ciento de este mercado. Telefónica

vuelve a estar en las portadas de la prensa económica. Una aparición

ambivalente, que combina un nuevo episodio de grandes fusiones y adquisiciones

con los conflictos con las entidades regulatorias. Telefónica Móvil,

que el pasado 8 de marzo concretó un negocio por US$ 5.900 millones

al comprar los activos latinoamericanos de la norteamericana Bellsouth,

pasó a controlar en la región la telefonía móvil.

Para el caso chileno, la maniobra llevó a la compañía

española a ocupar casi el 50 por ciento del mercado, seguida por

Entel, con un 36 por ciento y Smartcom, la filial de la también

española Endesa, que detenta un 17 por ciento de este mercado.

La otra cara de la noticia fueron los cálculos tarifarios que realizó

la autoridad regulatoria chilena para el servicio de telefonía

fija que cobra Telefónica CTC. La inicial publicación de

las tarifas futuras, que bajarían en promedio un 20 por ciento,

detonó una reacción histérica entre los inversionistas

-tanto nacionales como extranjeros- que hundieron los precios de las acciones

de Telefónica en la bolsa chilena y llevaron el IPSA a caer más

de un dos por ciento en aquella jornada. Nada bueno para la imagen que

modela el gobierno chileno en el exterior.

Lo que vino más tarde es parte de un fenómeno observado

en tantos otros sectores. Tras la debacle bursátil -que obligó

aquella mañana a suspender las transacciones de Telefónica-

el lobbying corporativo no tardó en desplegarse. Estaba la muestra

palmaria de la reacción furibunda de los inversionistas; Telefónica

insinuó que no pondría un peso más en telefonía

fija en Chile y recordó al gobierno que, bajo estas tarifas, el

modelo de empresa ideal -promovida por los mismos especialistas gubernamentales-

sólo funcionaría con una grosera reducción de costos.

En otras palabras, con más de mil despidos. Ante la contundente

respuesta, la autoridad aceptó estudiar otra vez el cálculo.

Cualquiera puede equivocarse, se dijo.

La reacción de Telefónica y sus inversionistas es también

una paradoja. La organización de consumidores Odecu -que no tiene

ninguna injerencia en la fijación de tarifas- no conseguía

comprender la reacción corporativa: había sido la propia

Telefónica CTC Chile quien, meses atrás, había solicitado

al gobierno libertad tarifaria para poder ofrecer tarifas más baratas.

Ante esta interrogante, la interpretación que surge en Odecu es

que Telefónica deseaba la libertad tarifaria para bajar los precios

en los sectores más acomodados y eliminar la competencia, pero

no así en los sectores populares, donde la competencia es casi

nula. Una decisión que sólo busca más mercado.

Si de inversiones se trata, la crema de las comunicaciones no está

en la telefonía fija; el negocio regional y nacional está

en los celulares, que en el caso chileno -la punta de lanza latinoamericana-

crece a una tasa del 22 por ciento anual. Hacia finales del 2002, Chile

tenía la mayor tasa de penetración de telefonía celular,

con 42,6 abonados por cada cien habitantes, la que era secundada por Venezuela,

con un 25,6 por ciento, México y Brasil. Demás está

decir que la gran operación expresa que el mercado regional tiene

aún un buen espacio para crecer. Aun cuando no se trate de alcanzar

a Italia, que tiene una cobertura total.

Las fusiones y adquisiciones, como la maniobra de marras, han sido asignadas

como inversión extranjera. No obstante, es más exacto tratarlas

como simples cambios de propiedad, a veces entre un nacional y una transnacional

y, cada vez con más frecuencia, entre dos transnacionales.

Se trata de un proceso característico de la globalización,

el que viene desde los 80 y tomó auge durante la década

pasada. Un fenómeno que llegó a su punto más alto

en 1999, con transacciones mundiales por casi US$ 800 mil millones, en

el cual el 90 por ciento de las ventas y el 95 por ciento de las compras

corresponde a empresas de países desarrollados.

El fenómeno ya está instalado y tiene como motivos la búsqueda

de nuevos mercados, el aumento del poder que tienen aquellas empresas

en esos mercados y el logro de eficiencia. Un proceso que vuela, tanto

por el interés de las transnacionales como por el clima favorable

que hallan entre los gobernantes.

Pese al incontrarrestable proceso, las grandes corporaciones y sus accionistas

no están tan satisfechos. No hay siempre una correlación

entre la inversión y la rentabilidad esperada, las cuales, dicho

sea de paso, han de ser a corto plazo. De allí la incorporación

de nuevas tecnologías y la reducción de costos, básicamente

laborales. Por ello que la bolsa siempre celebra un proceso de fusión;

éstos siempre están ligados a una reducción de costos

y a una mayor rentabilidad.

Los efectos de este fenómeno sobre el empleo -que es un mal mundial-

lo podemos observar con bastante claridad en Chile. Las fusiones, por

ejemplo en la banca, han conducido a un aumento en el mercado y a una

explosión de las utilidades, por un lado, pero, por otro, a una

reducción enorme del personal. Pese a haber crecido esta industria,

ha encogido sus plazas laborales. A diciembre de 1997 existían

32 entidades financieras, con 1.325 sucursales y un personal de 47.100

empleados. Tras las fusiones, a diciembre del 2002 había 26 entidades

financieras, que tenían 1.434 sucursales y sólo 36.700 empleados.

El poder que han conseguido estos nuevos gigantes convierte a los gobiernos

en meros funcionarios administrativos. La economía bajo el modelo

neoliberal depende de las decisiones de las corporaciones -dejar un país

o dejar de invertir es una amenaza clásica- por lo que los gobiernos

hacen lo posible para mantenerlas satisfechas e invirtiendo. Políticas

como la de flexibilización laboral, que a fin de cuentas convierte

el trabajo en una actividad temporal e informal, tienen, sin duda, un

efecto favorable en los costos de la compañía. Se puede

decir que las fusiones y adquisiciones no contribuyen en nada a la creación

de empleo. Más aún, propician lo contrario.

Como se ha dicho, tampoco hay que considerarla inversión extranjera.

Es simplemente un traspaso de activos, un contrato comercial, un cambio

en la titularidad que en nada aporta a la capacidad productiva interna

de un país. Estos torrentes de capital -que las autoridades locales

exhiben con orgullo- pueden generar incluso efectos económicos

no deseados.

Efectos económicos y sociales nefastos. Las grandes corporaciones

hacen todo lo posible por copar los mercados más atractivos y rentables,

lo que significa desplazar de ellos a los competidores y manejar, más

tarde, la oferta a su antojo. Como se ve, sacan a los nacionales y tienen

la fuerza necesaria para desplazar o negociar con otras transnacionales.

Tras las operaciones queda un reguero de lesionados.

No sólo están los efectos sobre el empleo, los que son menos

y precarios. El traspaso de los otrora servicios públicos operados

por el Estado a manos privadas ha aumentado las tarifas y ha causado un

deterioro del poder adquisitivo de los usuarios, quienes han pasado a

ser simples consumidores de servicios. Y no sólo la telefonía

o la energía, también la salud y, de manera creciente, la

educación.

Las fusiones y adquisiciones tampoco tienen una consecuencia favorable

en la economía. Uno de aquellos efectos lo viven diariamente las

pequeñas y medianas empresas, las que fueron hace tiempo desplazadas

de los mercados. Las autoridades y el sector privado argumentan que la

presencia transnacional en todos los sectores contribuye a estimular a

las pymes, ya sea por contratación de servicios o por la compra

de otros insumos. La verdad, bien comprobada hoy por el estado calamitoso

de las pymes, es que las grandes corporaciones pueden controlar a su antojo

a sus proveedores así como importar insumos si los costos nacionales

les resultan muy altos (el caso de los pequeños agricultores que

venden a la empresa exportadora, o de los subcontratistas de la multinacional,

son ejemplos diarios)

PAUL WALDER

Volver | Imprimir

| Enviar

por email |