|

|

Juicio en Temuco a la etnia

mapuche

La segunda guerra

de la AraucanIa

El lunes 15 de marzo comenzó en La Araucanía el juicio

más emblemático contra la etnia mapuche en doce años

de conflicto indígena. El Estado de Chile en connivencia con Forestal

Mininco S.A. -del grupo Matte- influyentes latifundistas locales liderados

por Juan Agustín Figueroa Yávar y la Municipalidad de Temuco,

encabezada por el alcalde demócrata cristiano René Zaffirio

Espinoza, sentó en el banquillo a la presunta dirección

de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

El propósito político del juicio es destruir a la CAM. El

Ministerio del Interior -a través del subsecretario Guillermo Correa

Sutil- invocó la Ley Antiterrorista N° 18.314, promulgada por

la dictadura militar en 1984. La combinación de esta “ley”

de Pinochet con el nuevo Código de Procedimiento Penal, engendró

la figura delictiva de “organización ilícita terrorista”,

una novedad del ordenamiento jurídico chileno sintonizada con la

legislación ideológica impuesta en Estados Unidos por George

W. Bush bajo el pretexto de una lucha “patriótica”

contra el “terrorismo”.

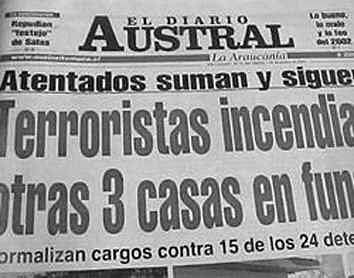

Los cargos fueron elaborados en la “usina jurídica”

del Ministerio Público, con “testigos secretos”, grabaciones

de conversaciones telefónicas, abundantes recortes de diarios de

derecha, un “organigrama” fabricado por la inteligencia gubernamental

en colaboración con periodistas de la Intendencia, de El Diario

Austral de Temuco, El Mercurio y otras “pruebas” de un expediente

de más de cinco mil páginas.

La acusación diseñada por la Fiscalía Regional, a

cargo de Smirna Vidal Moraga, evoca los juicios de Moscú de la

década del 30 y los de Hitler en Berlín, por la manipulación

y naturaleza de las pruebas. Una aberración adicional es que se

“juzgará” por tercera vez a los lonkos Pascual Pichún

Collonao y Aniceto Norín Catrimán. Ambos están purgando

en la cárcel de Traiguén -desde enero de 2004- una condena

de cinco años obtenida por la influencia judicial de Figueroa Yávar,

después que un primer juicio -posteriormente anulado- los declaró

inocentes del cargo de “terrorismo”.

Los 18 mapuche imputados

Los acusados son dieciocho. En orden alfabético: José Cariqueo

Saravia, Mauricio Contreras Quezada, Bernardita Chacano Calfunao, Mireya

Figueroa Araneda, Oscar Higueras Quezada, Jorge Avelino Huaiquín

Antinao, José Huenchunao Mariñán, José Llanca

Ailla, José Llanquileo Antileo, Héctor Lleitul Carillanca,

José Ciriaco Millacheo Licán, Aniceto Norín Catrimán,

Angélica Ñancupil Poblete, Pascual Pichún Collonao,

Pascual Pichún Paillalao, Rafael Pichún Paillalao, Marcelo

Quintrileo Contreras y Patricia Troncoso Robles. Los hermanos Pichún

Paillalao son hijos del lonko Pascual Pichún Collonao.

El juicio oral, cuya preparación demandó más de un

año de trabajo a la Fiscalía, durará probablemente

un par de meses en el Tribunal de Garantía de Temuco, a cargo de

la jueza María Isabel Uribe. La defensa fue asumida por Sandra

Jelves, Myriam Reyes, Jaime López y Jaime Madariaga, pertenecientes

a la Defensoría Penal Pública.

No hay politicas etnicas

La llamada “audiencia de preparación del juicio oral”

debió comenzar una semana antes, al tenor de la reforma procesal

penal, pero dos imputados no tenían defensa -Ñancupil y

Norín-, simplemente porque el tribunal ignoró la renuncia

del defensor privado, Rodrigo Lillo Vera, presentada el 12 de febrero.

Lillo, académico de la Universidad Católica, es también

acusador del mayor de Carabineros Marcos Treuer, quien terminó

en noviembre de 2002 con la vida del joven de 17 años Alex Edmundo

Lemún Saavedra, militante de la CAM. Lillo, que anima Nor Alinea,

una corporación jurídica privada para defender a los mapuche,

llevó el caso de los lonkos Pichún y Norín a la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, invocando el Pacto de San José

de Costa Rica.

Esta suerte de “segunda Guerra de La Araucanía” en

el terreno judicial ha sido la respuesta de los gobiernos de Eduardo Frei

Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos a las reivindicaciones de tierras mapuche,

en contraste con países más civilizados que poseen políticas

gubernamentales coherentes para reconocer los derechos indígenas

consagrados por Naciones Unidas y, en particular, por la Organización

Internacional del Trabajo.

El grupo Matte -decisivo en la acción antimapuche- posee más

de 500 mil hectáreas en La Araucanía, en tanto Anacleto

Angelini lo triplica, con un millón y medio de hectáreas

ERNESTO CARMONA

La ONU critica a

la prensa chilena

La

prensa chilena silenció el informe Sobre la situación de

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,

emitido el 17 de noviembre de 2003 por el especialista mexicano en derechos

indígenas Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Comisión

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien investigó en Chile

la situación de las etnias. El documento contiene duras críticas

a los medios de comunicación chilenos. La

prensa chilena silenció el informe Sobre la situación de

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,

emitido el 17 de noviembre de 2003 por el especialista mexicano en derechos

indígenas Rodolfo Stavenhagen, relator especial de la Comisión

de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien investigó en Chile

la situación de las etnias. El documento contiene duras críticas

a los medios de comunicación chilenos.

El relator de la ONU dijo que del 18 al 29 de julio “pudo observar

cómo estos medios se ocupan del tema aún candente en Chile

de las violaciones históricas de los derechos humanos, pero prestan

poca atención a los derechos humanos de los indígenas”.

Su propio informe corrió esa suerte. Sólo fue difundido

por El Mostrador, el 2 de febrero.

“Las organizaciones mapuche se quejan que en los medios de comunicación

no reciben la misma cobertura que los llamados ‘poderes fácticos’

y consideran que esta situación vulnera su derecho humano a la

información”, indicó el relator. Considera que “después

de la recuperación de la libertad de prensa lograda en el país,

los medios de comunicación tienen la obligación de ofrecer

una visión objetiva y equilibrada de asuntos tan importantes como

las luchas por los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Las “Recomendaciones a los Medios de Comunicación”,

al final del reporte de 33 páginas, indican que “las comunidades

y pueblos indígenas deben contar con facilidades y apoyo para acceder

plenamente al uso de los medios de comunicación de masas (prensa,

radio, televisión, Internet), por lo que se recomienda a los principales

medios del país que, en forma conjunta con las facultades académicas

interesadas, promuevan cursos y seminarios para buscar nuevas vías

de acceso a los medios para las comunidades indígenas”.

El relator “recomienda también a los medios de comunicación

existentes redoblar los esfuerzos para dar amplia cobertura balanceada

y equilibrada a las necesidades y la situación de los pueblos indígenas,

así como a las situaciones de conflicto social en las regiones

indígenas”.

Estigmatizacion judicial, valor agregado

Las condenas políticas por “terrorismo” fabrican una

imagen pública de los líderes mapuche como “autores

de delitos terroristas”, en tanto la prensa oculta las violaciones

al “debido proceso” que pervierten los juicios.

La calculada estigmatización judicial-periodística desprestigia

al movimiento mapuche, a la vez que desvaloriza sus demandas ante una

opinión pública sometida a monopolios mediáticos

del mismo signo ideológico. Hasta los jueces tienen una impresión

preconcebida al juzgar casos del conflicto mapuche, un hecho notorio son

aquellos en que los protagonistas reivindican sus tierras, opinan juristas

como Rodrigo Lillo.

El Mercurio también fabrica “noticias”. Angélica

Ñancupil, imputada en el juicio de Temuco, denunció que

el fotógrafo Francisco Palma, de El Diario Austral -filial de El

Mercurio-, le pidió una entrevista a su pareja, el activista José

Llanquileo. En una “muestra de confianza”, el periodista entregó

información “reservada” sobre las comunidades indígenas

en conflicto, supuestamente obtenida en la Gobernación Regional:

tres hojas carta y dos disquetes suministrados por Iván Fredes,

otro periodista vinculado a la Intendencia y a El Mercurio.

Ñancupil y Llanquileo nunca supieron qué contenían

los disquetes por carecer del computador adecuado. Los papeles mostraban

dos fotografías digitalizadas de Héctor Llaitul, un sociólogo

mapuche preso e imputado por “asociación ilícita terrorista”,

y un supuesto organigrama del “mando” de la Coordinadora Arauco

Malleco (CAM), organización que concita la mayor represión

policial y judicial.

Al día siguiente, Ñancupil y Llanquileo estaban presos.

La secuencia fue así: en los primeros días de diciembre

de 2002 el reportero comenzó a llamar a Llanquileo. A las 13 horas

del 3 de diciembre, Llanquileo recibió la “información”

que Palma le entregó en un café de Temuco.

A las 7:30 del 4 de diciembre Carabineros allanó su vivienda. Las

tres hojas de papel y los dos disquetes hoy son “pruebas”

de “asociación ilícita terrorista”. En el organigrama

-una infografía de “inteligencia” probablemente fabricada

con datos de Carabineros y autoridades locales- aparecen los rostros de

Ñancupil y Llanquileo como subalternos del “jefe” Llaitul,

junto a las fotos de otros miembros de “la dirección de la

CAM”, de varias personas ya procesadas y otras desconocidas

EN GINEBRA

Reclaman

amnistía para

los mapuche

Naciones Unidas pidió a Chile respeto a los derechos humanos de

los mapuche y reclamó una legislación que reconozca a las

minorías étnicas. También recomendó una urgente

amnistía para los luchadores étnicos procesados o en prisión.

La prensa ignoró estas recomendaciones del relator especial Rodolfo

Stavenhagen, quien visitó Chile en julio de 2003 y emitió

su informe en noviembre, por mandato de la Comisión de Derechos

Humanos.

La ONU propuso “que el gobierno de Chile considere la posibilidad

de declarar una amnistía general para los defensores indígenas

de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o

políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas”.

También recomendó establecer una institución nacional

de defensa y protección de los derechos humanos u ombudsman.

Las propuestas del mexicano Stavenhagen fueron un severo revés

para el gobierno de Ricardo Lagos. La visita evocó los esfuerzos

de la ONU cuando enviaba relatores a investigar las violaciones de derechos

humanos bajo la dictadura militar (1973-1990). Para la etnia mapuche la

dictadura nunca terminó, se desprende del informe Stavenhagen.

Libertad para los lonkos

Stavenhagen pidió una revisión judicial de los casos de

los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, con apego estricto

a las garantías del debido proceso establecidas en las normas internacionales

de derechos humanos. “No deberán aplicarse acusaciones de

delitos tomados de otros contextos (amenaza terrorista, asociación

delictuosa) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y

los legítimos reclamos indígenas”, señaló

el relator de la ONU.

“Bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o

penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social

de las organizaciones y comunidades indígenas”, indicó.

El relator recomendó a la sociedad civil realizar permanentes campañas

de información dirigidas a combatir los prejuicios, el racismo,

la intolerancia y la estigmatización de la problemática

indígena en la opinión pública. En “la transición

a la democracia -dijo- la población indígena sigue marginada

del reconocimiento y la participación en la vida pública

del país”, como resultado “de una larga historia de

negación, exclusión socioeconómica y discriminación

por parte de la sociedad mayoritaria”.

Convenio 169 de la OIT

El relator recomendó al parlamento chileno reformas jurídicas

que reconozcan constitucionalmente a las etnias, la ratificación

del Convenio 169 de la OIT y la revisión de la legislación

sectorial contradictoria con la Ley Indígena de 1993. También

propuso que el gobierno, en consulta con las comunidades indígenas

y con asistencia técnica del sistema de Naciones Unidas, establezca

un programa para reducir la pobreza de las comunidades indígenas,

con metas específicas respecto a las mujeres y los niños

aborígenes.

Chile se niega a ratificar el Convenio 169 de la OIT Sobre pueblos indígenas

y tribales en países independientes, aprobado en Ginebra en 1989.

El texto de 44 artículos reconoce “las aspiraciones de esos

pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida

y de su desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus identidades,

lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.

Stavenhagen propuso que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

(Conadi) acelere y amplíe la adquisición de tierras para

los indígenas, incrementando los recursos para atender las necesidades

de las familias y comunidades indígenas. El relator de la ONU recomendó,

también, intensificar un programa de recuperación de tierras

y que las etnias sean consultadas previamente en los proyectos de desarrollo

a ejecutarse en sus tierras y territorios, de acuerdo al Convenio 169

de la OIT. Preconizó, además, que sus opiniones sean tomadas

en cuenta por las autoridades y empresas ejecutoras de proyectos, como

no ocurrió con Endesa-Ralco

Volver | Imprimir

| Enviar

por email |