Documento sin título

Buscar |

|

|

último Editorial |

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

Publicidad del Estado |

El fallo de la Fiscalia

|

Regalo |

|

|

Observatorio Político Observatorio Político

Los socios chilenos del Gran Dragón

Autor: MANUEL SALAZAR SALVO

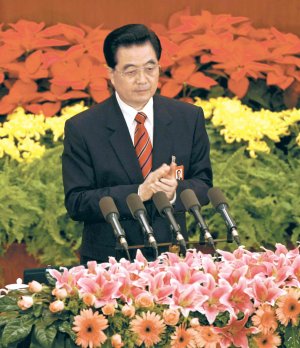

El ingeniero hidráulico Hu Jintao, secretario general del PC y presidente de la República Popular China

En enero pasado, luego de una década de vertiginoso ascenso, China se transformó en el principal socio comercial de Chile, desplazando a Estados Unidos y Japón. Las exportaciones nacionales al gigante asiático pasaron de 605 millones de dólares en 1994 a 12.292 millones, en 2009. Sólo en el primer mes de este año marcaron un récord de 1.307 millones de dólares, y se espera que durante 2010 las ventas a China bordeen los 15.000 millones de la moneda estadounidense.

Este espectacular registro sirve de marco a la visita del presidente Hu Jintao, programada para el 18 de abril luego de su visita a Estados Unidos, Brasil y Venezuela. Será el primer gobernante extranjero al que recibirá como presidente Sebastián Piñera.

Las exportaciones chilenas a China están acotadas abrumadoramente a la minería del cobre, seguidas de lejos por otros tres o cuatro rubros, todos controlados por los mayores grupos económicos chilenos. Un porcentaje muy menor se lo reparten un millar de empresas locales.

Hasta ahora, el vociferado auge exportador chileno sigue vinculado al cobre y a otras pocas materias primas. El ranking de las sociedades exportadoras incluyó en 2009 a 7.514 empresas, que sumaron envíos por 49.974 millones de dólares. Las cien primeras compañías (¡sólo las cien primeras!), concentraron 47.207 millones de dólares. Es decir, Chile no sólo sigue exportando casi exclusivamente materias primas, sino además, las ganancias son para un puñado de empresas, en su mayoría transnacionales.

El Gran Dragón

El despegue del comercio con China se aceleró en el gobierno de Ricardo Lagos. En 2003, ProChile registraba 373 empresas con algún tipo de relación con la nación asiática. Por su parte, el Instituto Chileno-Chino de Cultura mantenía sólo quince matrículas para enseñar el idioma. En 2005, en cambio, tuvo que traer nuevos profesores para atender la demanda. En 2004, tras una visita del jefe del ejército general Juan Emilio Cheyre a China, la escuela de idiomas de la institución inició cursos para unos quince oficiales y civiles invitados. Ese año había sólo seis personas en Chile que hablaban mandarín; hoy son más de 200. Chile, además, se transformó en principal destino turístico de los chinos que optaban por visitar América Latina y más de cuatro mil chilenos pidieron visa, en 2004, para viajar a China.

Entre los más entusiastas por la expansión de los negocios con China destacaba en 2005 el director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, centro de ideas de la UDI, Cristián Larroulet, actual ministro secretario general de la Presidencia. Ese año organizó dos seminarios “China: el principal socio de Chile en el futuro”, al que asistieron destacados empresarios interesados en informarse sobre el naciente tratado de libre comercio con esa nación. Larroulet viajó a Beijing y estableció estrechos lazos con los miembros del Research Development Council, uno de los principales think tanks chinos.

Otro que armó maletas y cruzó el Pacífico fue el empresario José Yuraszeck, también de la UDI, interesado en proveer sal a China y recabar información sobre otros negocios. Roberto de Andraca, hombre fuerte de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) también observaba la irrupción de oportunidades de negocios con la potencia oriental, el país de más rápido crecimiento en el mundo. China demandaba más de 40 millones de toneladas de acero al año y Andraca decidió acelerar la apertura de nuevas minas de hierro en Chile. Hoy, CAP controla las reservas de ese mineral y China, en tanto, concentra el 25% de la facturación mundial de acero y sigue aumentando su demanda.

Al promediar la década del 2000, había una docena de traders chilenos en diversas ciudades chinas, sumándose a las oficinas que mantenían empresas como Codelco, Sudamericana de Vapores, Falabella y otras. En 2005, ante el explosivo crecimiento de los negocios, se creó el Comité Empresarial Chileno-Chino, presidido por Juan Claro, en que participaron 34 empresas chilenas y 15 del gigante oriental. Dos años después, en noviembre de 2007, se efectuó en Beijing la Primera Cumbre de Empresarios de China y Latinoamérica, que fue inaugurada por la presidenta Bachelet. Concurrieron los representantes de los grandes conglomerados empresariales chilenos: Juan Eduardo Errázuriz, Wolf Von Appen, Jean Paul Luksic y Francisco Javier Errázuriz, por mencionar algunos. En China ya estaban Andrónico Luksic, para abrir una sede del Banco de Chile y Ricardo Claro, quien supervisaba la decena de oficinas que Sudamericana de Vapores mantiene en ese país.

Las bases del imperio

Entre los primeros chilenos que exploraron los negocios con China se destacaron los hermanos Eugenio, Gustavo y Julio Ponce Lerou. El primero se instaló en China a mediados de los 80 para encabezar ensayos de campo que permitieran crear nuevos fertilizantes; el segundo, Gustavo, embajador en Japón durante la dictadura militar, analizaba los mercados asiáticos y reunía antecedentes para futuros negocios; el tercero, Julio, entonces yerno de Pinochet, preparaba las bases de lo que sería su futuro imperio: Soquimich.

El cobre, el salitre y sus derivados, el acero y el transporte marítimo fueron los cimientos sobre los cuales se levantaron los negocios con China. En un área muy reservada creció otro, al amparo de la dictadura militar: el negocio de las armas.

Casi el 85% de las exportaciones chilenas al Asia y a otros continentes, viajan por mar. Algunos de los más importantes empresarios chilenos vieron en el comercio con China la oportunidad de ampliar sus negocios y se abocaron a controlar el transporte naviero, los puertos chilenos y las actividades anexas a ellos. En 2004 la Compañía Sudamericana de Vapores (CSV), controlada por el grupo de Ricardo Claro, y la Compañía Interoceánica (CNNI), de Beltrán Urenda, se colocaron entre las principales navieras del mundo.

En la CSV también participaba el grupo de Anacleto Angelini y a ella también ingresó Sebastián Piñera. En 2003 la compañía tuvo ventas que superaron los 2.000 millones de dólares. Su flota era de 110 barcos, asociada con la naviera alemana Peter Dohe Schiffahrts-GH. Ricardo Claro también dirigió su atención a India y otras economías emergentes del Asia Pacífico. A través de una de sus filiales, la empresa SAAM, atendía servicios portuarios y de logística en transportes en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Los puertos eran otro de los fuertes del conglomerado. A comienzos de 2000, la CSV inició las operaciones de San Antonio, Terminal Internacional, con el 40% de la propiedad por un plazo de veinte años, y las de San Vicente, Terminal Internacional, donde controlaba el 50%. La red portuaria de Claro y sus socios se completaba con Iquique, que les pertenecía en el 60%, y Antofagasta. Agrupados en un consorcio al que también concurrían las familias Von Appen, Urenda y Romero, esta última de Perú, se hicieron cargo del puerto de Arica.

CNNI, la empresa de la familia Urenda, por su parte, concentraba el 40% de sus ingresos, unos 500 millones de dólares, en los países asiáticos, en China en particular. El grupo Claro era uno de sus socios, con 13% de la propiedad de la empresa, que se transformó en la mayor transportadora de cobre chileno al Asia. Poseía una flota de 25 barcos, la mayoría arrendados. El grupo Von Appen, entretanto, consolidó una flota propia de 50 barcos, operando principalmente con buques tanqueros. Poseía, además, una vertiente de negocios terrestres que incluían bodegaje, remolques, terminales de contenedores, concesiones portuarias y puertos propios. Sumaban a sus intereses la representación de la línea aérea alemana Lufthansa y de grandes navieras mundiales, que les permitían atender el comercio desde Argentina, Brasil, Perú y Chile.

En 2004 los Von Appen agregaron a sus intereses la operación del puerto de Valparaíso, cuya explotación se adjudicaron en 90 millones de dólares por un plazo de veinte años, en conjunto con la alemana HHLA. En una rápida expansión, añadieron el 40% de la propiedad del nuevo puerto de Mejillones, junto a la empresa Belfi, que tenía otro 40% y Sebastián Piñera, que adquirió el 20% en 11 millones de dólares. Junto a los Angelini, invertían también en Puerto Coronel, donde se aprontaban a invertir casi 20 millones de dólares.

A estos tres grupos se agregaban otras tres empresas: Empremar, ligada a José Yuraszeck, quien la heredó al adquirir a la familia Antonijevic las salinas Punta de Lobos; Sonacol, vinculada a compañías productoras y distribuidoras de combustibles, donde los Angelini también poseían el 40%; y NISA, una vertiente de los negocios de la familia Lecaros Menéndez.

De esta manera, a mediados de la década del 2000, seis grupos económicos controlaban casi en su totalidad el transporte naviero y la operación de la mayoría de los puertos nacionales. Casi todos ellos(…)

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 707, 16 de abril, 2010)

Suscríbase a PF

punto@interaccess.cl

|

Documento sin título

|