|

Documento sin título

|

Bicentenario Bicentenario

Tres cruces

sobre Paraguay

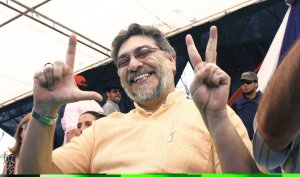

FERNANDO Lugo, presidente del Paraguay, enfrenta dificultades en el proceso democratizador de su país.

En estos doscientos años, y desde antes, Paraguay ha tenido una historia extraña, muchas veces trágica, marcada por grandes desastres. Durante la conquista española, una vez abandonado Buenos Aires, se pensó que Asunción podría ser la ciudad más importante de la cuenca del Plata. Se esperaban grandes riquezas, especialmente metales preciosos, pero nada de eso resultó según se creía. El optimismo en Asunción empezó a languidecer. La Sierra de la Plata no entregó tesoros y los conquistadores decididos a permanecer en un clima hostil, rodeados de peligros, fueron pocos. Los indígenas eran numerosos y no parecían dóciles. Los guaraníes constituían la etnia principal y eran sedentarios dedicados a la agricultura.

Buenos Aires fue refundada en 1580 y poco a poco se fue convirtiendo en el centro comercial y político de la región, gracias al contrabando y permisos necesarios para vitalizar la cara sur del continente que baña el Atlántico, bajo la permanente acechanza de los portugueses afincados en Brasil.

Pronto empezó a rivalizar con Lima como enclave importador-exportador. Un historiador argentino ha señalado como balance: “Esta ciudad irradiaba sus mercancías con un cuarenta por ciento de ganancias a Nueva Granada, a Chile y al Alto Perú”. La cercanía del mar y la mayor proximidad con Europa respecto de los puertos del Pacífico, sus facilidades portuarias, clima moderado y la fertilidad de las tierras adyacentes la favorecían. También el hecho de que tenía la posibilidad de contacto terrestre con Chile a través de Mendoza. La importancia comercial y estratégica de Buenos Aires hizo que en las reformas borbónicas del siglo XVIII fuera declarada sede del recién creado Virreinato del Río de la Plata.

“El Paraguay, sin minas de metales, dejó de interesar a la Corona y quedó librado a su suerte. Pasaron lustros sin comunicaciones con España o con el Perú ”. Los descendientes de españoles, mestizos llamados “los mancebos de la tierra”, se convirtieron en la fuerza dominante, dueños de las tierras y de las explotaciones de yerba mate. Complicaban su tranquilidad las incursiones de los indios guaycuríes, provenientes del Chaco y las feroces arremetidas de los bandeirantes portugueses y brasileños en busca de botín y especialmente de esclavos.

Misiones jesuitas

A fines del siglo XVI, los jesuitas prepararon su llegada a Paraguay, que visualizaban como tierra de misión. Comenzaron su obra catequística en El Chaco, pero ante los ataques de los bandeirantes consiguieron autorización del rey para armar a los indígenas y derrotaron en toda la línea a los invasores. Se concentraron hacia el sur de los ríos Iguazú y Tebicuary, entre el Paraná y el Uruguay. Un historiador paraguayo, Efraím Cardozo, ha escrito: “Los jesuitas crearon un nuevo tipo de organización social sobre bases comunitarias y militares. Fue un audaz ensayo de convertir en realidad las utopías. Pronto los jesuitas suscitaron el resentimiento de los paraguayos (…) luego se convirtieron en los principales explotadores de yerba mate, en abierta competencia con los paraguayos, sin pagar las pesadas gabelas que éstos soportaban y utilizando la mano de obra gratuita de los indígenas. Otro motivo de discordia fueron las encomiendas, que los jesuitas combatieron y procuraron extinguir, pero que basamentaban la vida económica paraguaya desde que se desvanecieron todos los proyectos de prosperidad”.

Las otras órdenes religiosas apoyaron a los encomenderos. Se profundizaba la contradicción. Aparecieron los “comuneros” o “comunes”, descendientes de españoles avecindados, mestizos y guaraníes asimilados que defendían las encomiendas y reivindicaban la autoridad del pueblo contra el absolutismo y los abusos de los gobernantes. Chocaban también con los jesuitas y mostraban un fuerte cariz libertario. Se produjo una verdadera guerra civil. La corona española impuso el orden por la fuerza, apoyada por los jesuitas y sus seguidores. Las misiones de la Orden quedaron bajo la autoridad de Buenos Aires.

El tratado de 1750 entre los reyes de España y Portugal cedió a favor de este último siete pueblos habitados por guaraníes. Estos y los jesuitas resistieron con las armas. La guerra guaraní duró tres años y terminó con el triunfo de las fuerzas reales. Los jesuitas fueron acusados de intentar crear una república independiente. Y fue una de las razones invocadas para justificar, en 1767, la expulsión de la Orden de todos los dominios de la corona de España.

Su salida tuvo consecuencias graves en todas partes, especialmente en Paraguay. Cerca de 140 mil guaraníes habitaban en las misiones. En 1800 quedaban solamente unos 30 mil. El resto había huido, había sido esclavizado y vendido en Brasil, o había tenido que someterse a los encomenderos y terratenientes paraguayos.

Los logros de las misiones jesuitas asombran todavía. En ellas “no existía el latifundio; la tierra se cultivaba en parte para la satisfacción de las necesidades individuales y en parte para desarrollar obras de interés general y adquirir los instrumentos de trabajo necesarios, que eran de propiedad colectiva. La vida de los indios estaba sabiamente organizada: en los talleres y en las escuelas se hacían músicos y artesanos, agricultores, tejedores, actores, pintores, constructores. No se conocía el dinero; estaba prohibida la entrada a los comerciantes que debían negociar desde hoteles situados a cierta distancia”. (José Abelardo Ramos). Las misiones dispusieron de imprentas propias con tipos y grabados tallados en madera por los indios. Libros religiosos en guaraní fueron editados en las misiones, donde se hablaba y escribía en esa lengua. Todo fue barrido a partir de 1767.

La cruz de la Triple Alianza

Parecía haberse instalado una tradición de aislamiento, pronto confirmada por los sucesos siguientes a la declaración de independencia, en 1811. Se decidió conformar un gobierno con dos cónsules, al estilo de la antigua Roma. Uno de ellos, un abogado doctorado en la Universidad de Córdoba, en Argentina, Gaspar Rodríguez de Francia, se hizo en poco tiempo de todo el poder. Instaló la dictadura, justificándola en la necesidad de medidas excepcionales que imponía la convulsionada situación internacional y la naciente lucha independentista. La dictadura duró más de treinta años. El férreo aislamiento le permitió alejarse de las vicisitudes de la lucha entre las provincias y Buenos Aires, que siguió a la consolidación de la independencia argentina. Igualmente, el control del gobierno impidió que la oligarquía interna controlara el país con el apoyo de los ingleses.

Paraguay progresó, desarrollando sus fuerzas productivas en una situación de inmovilismo político y social sólo interrumpido por las decisiones repentinas de “El Supremo”, siempre alerta a conspiraciones reales o imaginarias. El orden se mantenía a sangre y fuego, los ladrones eran fusilados y los vecinos de la casa del delincuente o de la comuna debían pagar indemnizaciones. El aislamiento era total, ningún paraguayo podía abandonar el país y estaba prohibido el ingreso de los extranjeros. Paraguay no mantenía relaciones diplomáticas con otras naciones. Su tranquilidad se parecía a la de los cementerios.

La muerte de Francia fue inesperada y, al parecer, sólo produjo alivio. Después llegó al gobierno Carlos Antonio López, como uno de los dos cónsules, en 1841. Antiguo catedrático del Seminario, había pasado la mayor parte del período de Francia en una estancia lejana, para evitar persecuciones. En 1844 fue designado presidente de la República por diez años, en virtud de una Constitución recién aprobada que sólo contemplaba como garantías individuales la igualdad ante la ley y el derecho de queja.

El gobierno de Carlos Antonio López significó un profundo cambio de rumbos. Envió y recibió diplomáticos, estableció relaciones normales con Argentina y Brasil, que en 1844 reconoció la independencia paraguaya. El gobierno envió a jóvenes a estudiar al extranjero, especialmente carreras técnicas. Impulsó un fuerte crecimiento industrial creando fundiciones, astilleros, arsenales, caldererías, construyendo ferrocarriles y tendiendo líneas telegráficas bajo la dirección de técnicos europeos, especialmente ingleses. Se creó una marina, cuyos barcos de guerra eran a la vez mercantes. Se fortaleció el ejército, que en poco tiempo llegó a ser altamente disciplinado y eficiente.

Carlos Antonio López murió en 1862. Lo sucedió su hijo, Francisco Solano López, que ejercía como vicepresidente y tenía formación militar en Europa. Debió enfrentar desde su instalación situaciones complejas que ponían en peligro la neutralidad paraguaya, que el nuevo presidente quería transformar en principio activo de una mayor influencia de su país en la cuenca del Plata. El contexto continental era difícil. En la costa del Pacífico se desarrollaba un conflicto entre España, Perú y Chile. Una escuadra española merodeaba por las costas sudamericanas amenazando el comercio marítimo y directamente a los puertos del Callao y Valparaíso. En México, Juárez encabezaba la lucha contra la intervención francesa y en Estados Unidos se desarrollaba la Guerra de Secesión. La inestabilidad de Uruguay complicaba las cosas en el Río de la Plata, donde Brasil y Argentina disputaban hegemonía.

Paraguay estaba sometido a una doble amenaza: los impuestos que a sus exportaciones aplicaba Buenos Aires, gravando a la yerba mate, el tabaco y las maderas finas que vendía. También sufría la presión brasileña para imponer la libre navegabilidad de los ríos interiores, lo que afectaba su soberanía y a su economía, desligada del libre comercio. Gran Bretaña, por su parte, no veía con buenos ojos a Paraguay, cuya conducta independiente era un mal ejemplo, en especial su política económica proteccionista que se oponía al libre cambio impulsado por Gran Bretaña. Y como ha escrito un historiador, “Brasil era un miembro no oficial del imperio económico de Gran Bretaña”.

La guerra estalló en 1861, cuando un caudillo opositor uruguayo penetró en su país con evidente apoyo de Brasil, que pronto lo reforzó con tropas. Solano López declaró que la situación afectaba intereses vitales de Paraguay, e inició operaciones militares. Argentina le negó el paso por su territorio y las fuerzas paraguayas se apoderaron de Corrientes, atacaron al ejército brasileño e incursionaron hacia el Mato Grosso. Brasil, Argentina y Uruguay firmaron el tratado de la Triple Alianza y movilizaron tropas; emigrados paraguayos, enemigos de López, se sumaron a las fuerzas invasoras.

La guerra duró cinco años. Las primeras operaciones fueron favorables a Paraguay, debido a la audacia y efectividad de su ejército y su fuerza naval. Argentina tuvo dificultades para movilizar sus fuerzas. Estalló un levantamiento de las provincias contra el gobierno central, hubo un motín en Entre Ríos y la guerra contra los paraguayos tuvo mucha oposición. Pero la superioridad numérica y material se impuso. Poco a poco las fuerzas paraguayas debieron ceder posiciones y concentrarse en la defensa de su territorio. Comenzaron las derrotas. Pero invariablemente las pérdidas eran mayores para las fuerzas de la Triple Alianza: los paraguayos compensaban su inferioridad numérica con heroísmo.

La lucha por el control de los ríos era esencial. Uno tras otro los barcos paraguayos fueron hundidos, pero los marinos siguieron luchando en barcazas y botes. La fortaleza de Humaitá resistió durante tres años. Fue finalmente doblegada y los aliados se apoderaron de Asunción, que fue bombardeada. Las operaciones militares se convirtieron en guerra de exterminio. Hubo hambruna.

López propuso la paz, que le fue rechazada. Fueron movilizadas las mujeres, los ancianos y hasta los niños. Francisco Solano López, a la cabeza de sus cada vez más esmirriadas tropas se retiró hacia el interior, siempre combatiendo. Cada combate era una sangría mortal para los paraguayos. En 1870, en Cerro Corá, López junto a unos pocos cientos de leales fue rodeado por fuerzas brasileñas. Murió luchando, sin soltar la espada. La guerra dejó a Paraguay devastado. De un millón trescientos mil habitantes sobrevivieron solamente 300 mil, según los historiadores. En su mayoría mujeres y niños. Hay una frase terrible de Domingo Faustino Sarmiento, que ilustra la magnitud del odio genocida: “Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la Tierra de toda esa excrecencia humana”.

El país perdió decenas de miles de kilómetros cuadrados de territorio, que pasaron a los vencedores. Debió aceptar la libre navegación de sus ríos e incluso, pagar reparaciones de guerra y fueron demolidas sus instalaciones militares. Para conseguir recursos los gobiernos vendieron tierras públicas, que eran la mayoría. Pasaron a consorcios argentinos y brasileños, y también británicos. Miles de campesinos perdieron sus campos. Muchos prisioneros fueron vendidos como esclavos en Brasil. Después de la derrota, Paraguay debió aceptar el primer empréstito de su historia. Fue obviamente británico, del banco Baring Brothers, por un monto de 300 mil libras esterlinas, que no pudo pagar. Renegociado, subió a más de 3 millones de libras y en 1907 se había elevado a 7 millones de libras.

Muerte en El Chaco

Apenas habían pasado algo más de sesenta años cuando otra guerra cayó sobre los paraguayos. Esta vez le correspondió la victoria, pero de nuevo el costo fue terrible y ese conflicto, con Bolivia, se desencadenó por voluntad de otros. La Guerra del Chaco duró tres años, entre 1932 y 1935, y enfrentó a los dos pueblos más pobres del Cono Sur. La causa de fondo fue el petróleo. La Standard Oil (Esso), norteamericana, empujaba a los gobernantes bolivianos mientras los paraguayos tenían detrás a la anglo-holandesa Royal Dutch (Shell). El pretexto fueron problemas limítrofes. Bolivia reclamaba acceso al río Paraguay, para compensar, según se decía, su mediterraneidad. Paraguay rechazaba terminantemente esas pretensiones.

La guerra se dio en medio de la crisis económica mundial de 1929, que golpeó brutalmente a los países productores de materias primas. El crecimiento de la conflictividad social hizo que a menudo las clases dominantes explotaran el chovinismo para descomprimir tensiones peligrosas. Se sumaba en este caso que ambos pueblos sufrían el trauma de guerras perdidas que asumían como catástrofes nacionales: Bolivia la pérdida del mar y Paraguay la hecatombe de la Triple Alianza.

Augusto Céspedes, escritor y político boliviano, describió el conflicto como un duelo entre dos pequeños grupos de combatientes perdidos en un arenal de más de doscientos cincuenta mil kilómetros cuadrados. Fue -decía- la guerra del agua, porque el ejército boliviano extendió enormemente sus líneas dependiendo del abastecimiento de agua para el éxito de cada maniobra.

Las tropas bolivianas sufrieron un clima y una geografía a que no estaban acostumbradas. En cambio, los paraguayos aprovecharon el factor geográfico y dispusieron de tropas mejor entrenadas y con mejor conducción estratégica. Prácticamente ganaron todos los combates y batallas, con triunfos que en ocasiones representaron desastres para sus adversarios, como la victoria de Campo Vía y la captura de los pozos de Yrendague, única fuente de agua para un cuerpo de ejército boliviano con miles de integrantes que murieron de sed.

Ambos países quedaron extenuados. Humana y económicamente. En Paraguay, de 140 mil hombres movilizados, 36 mil murieron en la guerra del Chaco. Las pérdidas bolivianas fueron mayores.

La victoria no trajo la estabilidad. En 31 años hubo 22 presidentes, hasta que en 1954, el general Alfredo Stroessner dio un golpe de Estado e impuso una dictadura implacable de cuño derechista que duró 35 años. En 1989, Stroessner fue derrocado por el general Andrés Rodríguez, su consuegro.

HERNAN SOTO

(Publicado en Punto Final, edición Nº 703, 22 de enero al 4 de marzo de 2010)

Suscríbase a PF, punto@interaccess.cl

|