|

Documento sin título

|

La jubilación La jubilación

del dólar

Hacia la tercera semana de octubre, el dólar volvió a debilitarse y cayó ante las divisas internacionales. Como no sucedía desde los días del fragor de la crisis, el dólar estadounidense se derrumbó frente al euro para marcar mínimos históricos. Pero a diferencia de 2008, cuando quebraban bancos y las grandes corporaciones suplicaban ayuda al Estado, hoy el desplome sucede en medio de los vítores por el inicio de la reactivación.

El tipo de cambio es una herramienta que usan todas las economías para obtener ciertos beneficios. Un tipo de cambio alto encarece de manera relativa los productos importados, pero abarata los propios, lo que estimula a la industria nacional por medio de las exportaciones. En el caso del dólar, los productos estadounidenses resultarían más baratos para los consumidores japoneses y europeos -por ejemplo- que los nacionales, por lo que es probable que mantener un dólar desvalorizado sea el efecto de una estrategia económica del gobierno de Obama para ayudar a la deprimida producción interna. A la inversa, para los estadounidenses, los bienes importados -japoneses, europeos, y hasta chinos- suben de precio, desincentivando su compra.

Los principales problemas actuales de la economía estadounidense están en la endeble demanda por consumo, derivada del alto desempleo -que probablemente seguirá así en el corto plazo-, la reducción de los salarios y el difícil acceso al crédito. Este fenómeno amenaza la incipiente reactivación; por tanto, estimular las exportaciones a través del tipo de cambio resulta una salida a los problemas más inmediatos.

Y está también el otro problema: los enormes e históricos déficits de la economía estadounidense. Un dólar bajo por lo menos ayuda a no aumentar estos desequilibrios macroeconómicos, aunque sí genera más inflación, hoy baja por la caída en el consumo.

La realidad supera a la ficción

Pero hay evidentes riesgos. Es un hecho que el dólar barato en el mundo ayuda a las exportaciones estadounidenses. Pero al mismo tiempo, surge para Estados Unidos un fenómeno inquietante: un futuro cercano que traería, según ha afirmado el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, “la depreciación del dólar para la situación monetaria de Estados Unidos o para su posición como divisa mundial de reservas”. Los anuncios más apocalípticos referentes al dólar y a la posición de Estados Unidos en la economía mundial son refrendados por Krugman. Pero no sólo Krugman alerta sobre la debilidad y pérdida de prestigio del dólar. Para muchos economistas es un hecho su degradación. Desde el Banco Mundial, su presidente, el norteamericano Robert Zoellick, advirtió a la Casa Blanca sobre la paulatina desaparición del dólar como moneda de referencia mundial.

El problema no radica sólo en Estados Unidos. Se trata de un asunto internacional, del que no escapa ninguna nación que haga operaciones en esa divisa. De partida, un dólar subvaluado afecta a las reservas de todo el mundo puestas en esta moneda: como referencia, el dólar se ha devaluado desde marzo en más de un 16 por ciento, lo que implica que todas esas reservas cayeron en magnitudes más o menos equivalentes.

Y está el caso particular de China, que tiene reservas por más de un billón de dólares. Pese a que las autoridades chinas han expresado la posibilidad del uso de otra divisa para realizar intercambios comerciales internacionales, cualquier modificación traería efectos dramáticos, incluso para los intereses chinos. Porque mientras más se debilite el dólar, los productos chinos e importados en general resultarán cada vez más caros para los ciudadanos estadounidenses, lo que contraería al primer mercado mundial para todos los exportadores del mundo. China, la Unión Europea, Asia, Rusia, India, toda Latinoamérica se verían afectadas con la pérdida de importancia del dólar. El proceso de globalización, ya bastante tocado por la crisis actual, recibiría su golpe de gracia.

Los motivos de este proceso de devaluación del dólar hay que buscarlos antes de la crisis. Porque ahora sólo retomó esta tendencia, reducida durante los últimos doce meses cuando los mercados e inversionistas buscaron colocar sus capitales en lugares más seguros. Uno han sido los bonos del Tesoro de Estados Unidos nominados en dólares. Pero como estos instrumentos ofrecen seguridad pero muy poca rentabilidad, hoy, cuando se ha iniciado esta reactivación, los inversionistas liquidan esas inversiones en dólares en busca de mayor especulación, riesgo y, por cierto, ganancias. Es así como suben las Bolsas del mundo, o como sube también el petróleo y otras divisas, como efecto de la especulación.

No son pocos los economistas y analistas que han afirmado que estamos en una falsa primavera económica. Y anuncian una próxima crisis y recesión. ¿Los motivos? El ciclópeo déficit de la economía estadounidense, y de otras, agrandado por los millonarios aportes fiscales entregados a los bancos. Porque la excavación de agujeros financieros tiene límites. Si lo han hallado los bancos y grandes corporaciones financieras, a este ritmo lo podrán encontrar también los Estados y gobiernos. Si llega a explotar esa burbuja, los efectos sobre la economía serán equivalentes a un artefacto nuclear.

El déficit estadounidense no disminuye. Una información entregada a comienzos de octubre por la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU. reveló que el déficit fiscal alcanzó la cifra récord de 1,4 billones de dólares: se triplicó respecto al año anterior. Esta suma, que equivale al diez por ciento del PIB de Estados Unidos, es una cifra que no se registraba desde 1945, cuando el país salía de la segunda guerra mundial.

Un fenómeno que no se revertirá en el corto plazo. La recesión ha llevado y llevará a una caída en la recaudación y es probable que nuevamente el gobierno norteamericano tenga que ayudar a empresas insolventes. Hace unas semanas Krugman escribió una columna sobre la necesidad de nacionalizar temporalmente gran parte de la banca de Estados Unidos. En medio de la polémica por los millonarios bonos que los bancos subsidiados han entregados a sus ejecutivos, Krugman ha dicho que la banca no está entregando créditos, en especial a la pequeña y mediana empresa, lo que dificulta la creación de empleos. “Junto a otros analistas considero que por lo menos ciertos bancos necesitan importantes inversiones de capital a cuenta de los recursos tributarios, y la única posibilidad para hacerlo es nacionalizar provisionalmente algunos bancos”, señaló.

La hora del Alba

Nunca se ha hablado con tanta seriedad sobre un cambio de la divisa planetaria de referencia. Los problemas son evidentes. Ideas que hace unos años podían haber sido observadas con sorna o sospecha, la realidad económica mundial se ha encargado de colocarlas en el primer plano de la agenda económica.

Hace cinco años, cuando desde Caracas se impulsó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la idea de nuevas institucionalidades económicas y políticas latinoamericanas surgía como un llamado a los países de la región a oponerse al proyecto económico -el Alca- que el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, preparaba para Latinoamérica. El Alca estaba basado en el TLC de América del Norte (Nafta), que tanto dolor ha traído a la economía mexicana. El llamado de alerta sobre los riesgos de ese proyecto y el visionario rechazo del presidente brasileño Lula da Silva, condujo a la postergación indefinida, y hoy, felizmente, olvidada, de esta nueva forma de dependencia articulada en la retórica del libre comercio y la globalización económica.

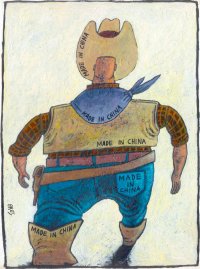

El Alba no es el Mercosur o la CAN (Comunidad Andina), aunque puede recoger algunas facetas de estos tradicionales tratados comerciales sudamericanos. Su inspiración, si no anticapitalista, es una alternativa al modelo neoliberal y la globalización comercial, que se apoya básicamente en el libre flujo de bienes, servicios y capitales, eliminando todo tipo de protecciones aduaneras. Tras veinte años de plena vigencia de este modelo en la región, lo que se ha obtenido es desindustrialización, regreso a la explotación de recursos naturales y dependencia de productos elaborados. Tras años de pleno crecimiento de la economía y el comercio, este proceso se ha basado en la industria maquiladora, como en México, y de extracción de recursos naturales, como en Chile, a través la explotación abusiva de la mano de obra barata. Dos décadas de enorme generación de riquezas para los dueños del capital, tanto extranjero como nacional, y de empobrecimiento de las grandes masas ciudadanas y rurales.

Las cifras están allí. El PIB regional de manufacturas ha caído casi un 50 por ciento desde la década de los 70 hasta mediados de la actual. El analista de La Jornada, de México, Alejandro Nadal, expone este problema de evidente retroceso industrial en la región. “El caso más espectacular de desindustrialización es Argentina: la participación de las manufacturas en el PIB cae de 43,5 a 27 por ciento en ese período. Un desplome parecido sufrió Ecuador, donde las manufacturas pasan de 19 a 10 por ciento del PIB. Para Brasil, la caída parece menos dramática: las manufacturas pasan de 28 a 24.8 por ciento del PIB. Pero hay que observar que el nivel brasileño de industrialización era menor al de Argentina”. En tanto, las economías que muestran una tendencia distinta han sido receptores de maquila, como México, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Advierte Nadal, “la maquiladora no corresponde a un proceso de industrialización. Es simplemente una forma de integrarse a la economía mundial a través de la exportación de mano de obra barata”. El neoliberalismo ha hecho regresar a Latinoamérica a una etapa primaria de la economía.

Alba y otras iniciativas de integración regional, como el mismo Mercosur, tienen la posibilidad de extenderse y profundizarse durante esta crisis del capitalismo globalizado. Pero no sobre la base del neoliberalismo, que es la ley de la selva, sino sobre canales más regulados e incluso solidarios de integración productiva. El Mercosur ya lo integran la mayoría de los países sudamericanos -empezando por el gigante brasileño- y la Alba ya suma nueve naciones de Sudamérica y el Caribe.

Nace el Sucre

La última reunión de los países de Alba realizada en Cochabamba ha dado señales sobre la profundización en las relaciones de integración regional. Tal vez la principal ha sido la creación del Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional) como divisa regional, moneda que apunta a evitar el dólar en las transacciones comerciales locales. La puesta en marcha del Sucre se definirá este mes, durante una reunión de los ministros de Economía de la zona.

No sólo Alba se desvincula del dólar. También lo intenta el Mercosur. Durante la última cumbre del bloque, el presidente brasileño Lula da Silva recomendó a los países integrantes educar a los empresarios en usar “nuestras monedas” y dejar de lado el comercio en moneda extranjera, lo que es una evidente referencia al dólar.

En la oportunidad, Lula hizo una referencia a un problema muy relevante que puede obstaculizar este proceso latinoamericano de integración regional y de emancipación de la tutela de los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, que no miran con simpatía ninguna de estas estrategias regionales. Lula llamó a los países del Mercosur a ir más allá de la integración regional; sin embargo, también admitió que el proceso presenta dificultades, debido a la crisis y la dependencia del FMI. Porque tras algunos años de cierta emancipación de las políticas de este organismo, debido a los altos precios de las materias primas y al aumento de las reservas internacionales de los países emergentes -lo que permitió adelantos en el pago de la deuda y liberación de sus rígidas políticas, en medio de la recesión-, los viejos problemas de dependencia financiera han regresado.

FMI recupera terreno

Con la crisis y la recesión estos organismos financieros han salido fortalecidos. Durante la cumbre del G-20, que integran los países industrializados ricos y también las economías emergentes -Brasil y Argentina, en Sudamérica- y en la cumbre de Estambul, el FMI y el Banco Mundial han vuelto a consolidar su poder. De cierta manera, se han elevado como los nuevos guardianes de las finanzas mundiales en época de crisis y han multiplicado sus recursos financieros. Con su estatus de centinelas financieros mundiales renovado, pueden volver a imponer toda clase de “reformas” a los países aproblemados y endeudados. Y los que han regresado a esta condición son numerosos.

Este es el obstáculo a los procesos de integración, a la desvinculación con el dólar y a los programas antineoliberales. Los organismos financieros internacionales, que presionaron al mundo durante la década de los 90 para “abrir sus mercados” y “reestructurar los aparatos públicos” mediante privatizaciones, hoy no tienen otra receta. Son los guardaespaldas de la globalización, junto a un organismo decadente, la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Pero ahora existe una gran diferencia respecto a la última década del siglo pasado. La receta neoliberal ha mostrado su fracaso. Tras las políticas de “ajustes estructurales”, la concentración de la riqueza ha alcanzado niveles obscenos, la pobreza se ha extendido y profundizado y Latinoamérica ha regresado a la economía primaria. La dependencia se ha hecho más evidente.

Hay otra diferencia: existe conciencia de la perversidad de esas políticas y también conciencia emancipatoria. Los procesos políticos y sociales latinoamericanos, que han dado energía a iniciativas como Alba, están en proceso de expansión.

Y está la más evidente de todas: la crisis capitalista no es una crisis cualquiera. Aunque sus oficiantes digan lo contrario.

PAUL WALDER

(Publicado en la la edición Nº 698 de Punto Final. 13 de noviembre, 2009. Suscríbase a PF. punto@interaccess.cl) |