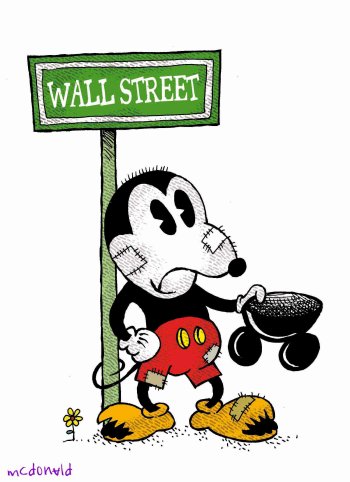

Tiemblan los mercados Tiemblan los mercados

Una nueva

gran depresión

Los mercados no aplaudieron el viernes 3 de octubre. Y lloraron el lunes 6. La aprobación por la Cámara de Representantes del plan de rescate financiero de George W. Bush no llevó a los mercados mundiales a celebraciones, a expresar su júbilo a través de compras y nuevas apuestas. El nuevo baño de liquidez, esta vez el mayor flujo de capital procedente de un Estado, llevó a Wall Street y todos sus émulos a contener la respiración, a entrar en un nuevo trance de confusión, de alteración. Pese a la aprobación de los 700 mil millones de dólares que el Estado traspasará a los banqueros e inversionistas estadounidenses para que peguen la fractura y tapen los agujeros, el mercado otra vez sucumbió. Tal vez no fue suficiente. ¡700 mil millones no han sido suficientes! Tal vez la crisis y los agujeros son mucho mayores. O tal vez los cambios que vendrán sí que serán profundos. Lo que se observa hoy parece ser sólo la superficie de una grieta insondable. Un quiebre económico de proporciones gigantescas que se extiende desde las finanzas hacia la producción, hacia el consumo, hacia el empleo. Hacia una depresión total.

Confusión, angustia, rabia, críticas. Temor. De Izquierda a derecha, de arriba a abajo. De norte a sur. Incluso desde Chile, desde la presidenta Michelle Bachelet, cuando habló no sin gran sorpresa para el país de la “economía de casino”, neologismo acuñado hace años en círculos antineoliberales, antiimperialistas y anticapitalistas. Lo hizo en la Asamblea de Naciones Unidas y repitió la expresión en programas de radio. La economía de casino, apoyada en el lucro, en la ambición, en la codicia. En suma, no lo dijo pero lo esbozó: la economía y su modelo neoliberal. Hoy, de la noche a la mañana, quienes defendían el neoliberalismo lo rechazan. Los codiciosos son “otros”, también los ambiciosos, los corruptos, los especuladores.

Que la crítica -tal vez más trazada desde el cálculo electoral que desde la economía- venga desde una presidenta chilena no es simple anécdota. No es innecesario recordar que es el país pionero en Latinoamérica en instalar una economía de libre mercado a la usanza neoliberal. También es Chile la nación que realizó con más celeridad y profundidad las reformas estructurales “sugeridas” por el Consenso de Washington durante los años 90. Y vale también recordar que hoy sigue manteniendo dicho estatus. Tras las profusas y completas privatizaciones y desregulaciones, en Chile el mercado, literalmente, arrasa. ¿Qué fe -o retórica- abrazará el gobierno chileno cuando el dogma del mercado se desplome?

La crisis financiera ha llevado a medidas de emergencia que se han expresado en el gigantesco plan de rescate, que supera, si se suman los anteriores salvavidas de este año, el billón de dólares. Un plan que pese a la retórica de Wall Street y a todos los oficiantes del libre mercado, partiendo por los de la Casa Blanca, tiene evidentes sesgos estatistas. Aunque se hable de una medida para salvar de su catástrofe la economía mundial, es una acción no sólo contraria a la lógica y preceptos neoliberales, sino contraria a la lógica y al sentido común. Sólo responde al raciocinio armado de intereses del gran capital, de los banqueros y los apostadores de Wall Street.

El Estado -el “miserable”, “perverso”, “injusto”, “inútil”, “corrupto” Estado, entre otros calificativos desplegados por los capitalistas de todo el mundo- interviene el mercado, compra los créditos incobrables para mantener el libre mercado. El Estado subsidia a los millonarios. Una acción extravagante, que transparenta la relación entre el gobierno estadounidense y la gran banca, el gran capital. El Estado está allí para apuntalar a los grandes capitalistas. El Estado no está para subsidiar a los pobres, para invertir en salud y educación, para suavizar las diferencias en la distribución de la riqueza. El Estado, este Estado neoliberal está para mantener el statu quo, para mantener las diferencias.

Un plan ineficiente

El plan de rescate de Bush, votado en la Cámara de Representantes por una mayoría de demócratas e impugnado por una mayoría de republicanos, no sólo es singular, es también extravagante y de cierta manera inútil, al no resolver la raíz del problema, que es la insolvencia de los deudores hipotecarios. Un plan que es también -y probablemente ello explica el rechazo republicano- estatista, que es el reverso del mercado. Manda al traste la retórica del mercado. Lo sanciona, lo desprestigia. Tiende a desgastar el discurso y la fe en el libre mercado.

Un plan que llevó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a afirmar, no sin ironía, que estas estrategias para salvar al sistema financiero son una clara muestra que Estados Unidos avanza hacia el “socialismo”. Avanza de la mano de George W. Bush y de su secretario del Tesoro, Henry Paulson, quienes hace unas semanas hablaban de reducir el Estado a su mínima expresión. “¿Intervención? ¿Populismo? Eso era impensable, y ahora, en contraste, el Estado norteamericano tuvo que salir a salvar a los bancos privados”, dijo Chávez. “El camarada Bush ha tenido que tomar decisiones al estilo de Vladimir Lenin, y ahora todos se preguntan ¿será que Estados Unidos va rumbo al socialismo? (...) yo tengo la respuesta: “¡Yes, Sir!, Estados Unidos algún día irá al socialismo, no tengo la menor duda”.

La crisis en el sector financiero afecta al resto de la economía. Sin liquidez no hay actividad económica. Son los bancos quienes financian a las empresas, la industria, a los particulares y consumidores. De lo contrario, han dicho economistas, banqueros y presidentes como el francés Nicolas Sarkozy, la economía estaría estrangulada. Sin los bancos, dicen, advierten, amenazan, comenzarían también a caer las empresas industriales, las manufacturas, la extracción de materias primas. El desempleo y el hambre rondarían el planeta. La ruina, la catástrofe. Por tanto, la única solución es que los Estados inviertan sus recursos -y los que no tienen- en salvar a la banca en problemas. En salvar, hoy ya está claro, a prácticamente toda la banca, al sistema.

Este ha sido el discurso dominante, el que finalmente triunfó en Washington. Pero nada está claro respecto al futuro de este plan. Porque se ha puesto en marcha el plan sin un conocimiento claro de las causas del colapso. Se ha hablado de codicia, de falta de transparencia, de riesgos excesivos, todas características propias de los mercados desregulados. Como si se tratara de casos aislados.

Uno de los aspectos más discutidos del programa no fue el volumen de recursos, sino ciertas nuevas regulaciones. Volver a regular: un capitalismo con normas, con reglas, como ha propuesto Sarkozy. Una idea que, sin embargo, parece más buscar un efecto tranquilizador de las conciencias propias y de los contribuyentes: en un sistema ya desregulado, que basa en esta condición su propia naturaleza, su misma viabilidad, su forma de operar, toda regulación es como un obstáculo, una traba, u otros calificativos tan repetidos por el sector privado.

Lo que se produce es una nueva y gran contradicción, una doble paradoja. No sólo se apoya o “estatiza” parte del sector financiero, también se regula el resto. Y todo por el futuro y la salud del libre mercado. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se explica esta profunda contradicción?

Quizá porque no existirá en un futuro esa contradicción. Porque los cambios que vendrán serán profundos, estructurales. Apuntarán al mismo paradigma económico. Tom Hayden, columnista de The Nation, revista de Izquierda estadounidense, al analizar el apoyo del senador demócrata y candidato presidencial Barack Obama al plan de rescate, dijo: “Obama apoyó el plan para mantenerse en la carrera presidencial. Necesita ser crítico, proponer enmiendas y necesita prometer soluciones después del 4 de noviembre”. Hayden recuerda y relaciona el actual momento económico con la crisis de 1929 y el nacimiento del New Deal, bajo el gobierno de Franklin D. Roosevelt. Halla similitudes, pero también una diferencia: falta hoy un movimiento social que ejerza presión. Pese a ello, llama a apoyar a Obama. “Necesitamos en noviembre un mandato electoral que rechace las imprudentes desregulaciones del capitalismo de libre mercado como modelo para este siglo. Cada minuto que levantemos este mensaje durante los días previos a la elección estaremos construyendo ese mandato. Y necesitamos también un mandato por la paz”.

Un modelo que se diluirá con la historia

La desregulación de los mercados, la misma idea de libre mercado, se desarrolló durante la última etapa del siglo pasado en un rápido proceso de privatización, mercantilización y comercialización: de cultura neoliberal. Un proceso que surge con fuerza en la era Reagan-Thatcher, en la década de los 80 del siglo pasado y se extiende -con algunas excepciones- hacia Latinoamérica y el resto del mundo durante la década siguiente. Un trance que logró desmantelar todas las organizaciones, sindicatos, leyes, normas, reglamentos, impuestos o cláusulas que interrumpieran el libre avance del mercado. Una acometida que se extendió por todas las actividades humanas y no dejó área, real o imaginaria, fuera de la égida del mercado.

Tras las privatizaciones sigue la progresiva eliminación de todos los aranceles, acelerada ya sea por decisión unilateral de los gobiernos o por medio de acuerdos bilaterales de libre comercio. Estas medidas eran acompañadas con la apertura a las inversiones extranjeras, con regalías que estimularon los flujos de capital. Una vez hechas todas las desregulaciones, una vez desinstaladas todas las leyes que pudieran interrumpir el libre accionar del mercado, el proceso ha seguido con la ampliación de mercados y nuevos negocios, muchos de ellos más ligados a la especulación que a la producción. Una economía que en su expansión, en su ampliación y liberación, especula y apuesta. Y toma enormes riesgos. Una economía que se agota.

La causa más inmediata e identificable de esta crisis financiera está en las hipotecas subprimes, en aquellas incobrables (ver PF 671). Un problema que surge de la economía real, del desempleo y la incapacidad de pago de las personas, que se ha traspasado a los bancos. Las personas y los bancos tienen problemas de liquidez, sin embargo la solución ha apuntado sólo a los bancos. El problema real, que es la incapacidad de pago de las personas, no se ataca. Ante esta nueva extrañeza, The New York Times escribía el 2 de octubre pasmado por el plan de rescate. Criticaba las dos grandes caras del plan: el importante apoyo a los banqueros y el prácticamente nulo soporte a los deudores. Más de seis millones de personas perderán sus casas de aquí a seis meses, afirmaba The New York Times. Una severa recesión es la nueva y real amenaza.

El Nobel de Economía Joseph Stiglitz, asesor de Obama, ha advertido no sólo que la recesión viene, sino de nuevas y mayores caídas de las acciones de Wall Street. “Veremos al índice Dow Jones en una caída libre mayor a la que podemos imaginar. Habrá quiebras estridentes de instituciones financieras. La economía estadounidense se dirige hacia una larga recesión”. Una advertencia que el Fondo Monetario Internacional ha ratificado: Estados Unidos entrará en un período de fuerte y prolongada desaceleración económica. Observación también compartida por el economista Paul Krugman: “Estados Unidos está al borde del abismo”.

Ante este complicado e incierto escenario la reacción de los mercados es de una profunda inestabilidad, con clara tendencia hacia abajo. Los indicadores cambian de tendencia día a día. No sólo las acciones, sino las divisas, las materias primas y otros instrumentos financieros. Una compleja distorsión que no tiene buenas predicciones. Para nuestros países, el período de altos precios de materias primas ha entrado en un ciclo deprimido, señal de una inminente recesión. En Estados Unidos no sólo ha caído la construcción de viviendas, sino también la venta de automóviles. Las cifras de desempleo para septiembre determinan con claridad el curso de las cosas. Durante el mes se perdieron casi 160 mil puestos de trabajo, cifra que superó a todas las expectativas. Durante lo que va del año la economía estadounidense ha eliminado 760 mil plazas laborales.

Este profundo deterioro puede llevar a la economía mundial a una depresión no observada durante las últimas décadas. Lo ratifican numerosos economistas y analistas, como Rolando Cordera de La Jornada, de México: “Falta todavía la réplica del terremoto financiero en lo que solía llamarse la economía real, pero pocos parecen dudar de que el declive en la producción y el empleo globales será mayúsculo” .

PAUL WALDER

(Publicado en Punto Final, edición Nº 672, 10 de octubre, 2008) |