Teatro Teatro

en tiempos de Allende

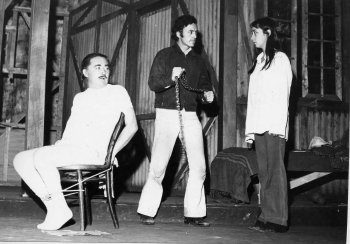

TENNYSON Ferrada, Patricio Achurra y Mónica Carrasco en “Los desterrados”, 1973.

Los cambios que se harán necesitan de un pueblo socialmente consciente, solidario y educado para ejercer el poder y para defenderlo. La cultura no se crea con una ley, sino que surge de la lucha constante por la fraternidad contra el individualismo, por el trabajo contra su desprecio, por los valores nacionales sin sumisión a valores que no nos pertenecen”. Este párrafo, del área Cultura y Educación del programa de gobierno de Allende, es parte de una propuesta política que postulaba construir una nueva sociedad, con “el pueblo” como actor principal. Tras este gigantesco objetivo se proponía la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura (pendiente hasta hoy).

El tono algo burocrático y funcional del proyecto gubernamental, que generó múltiples iniciativas de fomento y difusión del arte y la cultura a través del Departamento de Cultura de la Presidencia, los comités provinciales de cultura y las secciones culturales de diversos ministerios, no obstaculizó que la producción artística -profesional y vocacional- transitara por el ancho camino de la diversidad y la libertad creativa, clave para el desarrollo de una cultura popular.

En esos tiempos de agudización de las luchas sociales convivieron sin muchos problemas una visión con sentido social -que buscaba acercar las creaciones importantes al público masivo- con otra militante y de trinchera, que concebía el arte como herramienta para la acción cultural directa y la transformación de la sociedad y una tercera vertiente tradicional, que proponía un arte sin contacto con la realidad social.

Y el teatro no fue una excepción.

Amplia diversidad

A comienzos de los 70, el teatro chileno vivía un ambiente creativo atractivo, con compañías universitarias agitadas por ansias refundacionales y por debates estéticos innovadores, políticos e ideológicos. La sólida corriente teatral se manifestaba en una cartelera variada en cantidad y calidad, con obras contemporáneas, chilenas y extranjeras, piezas clásicas y títulos más rupturistas, político-contingentes o costumbristas.En este amplio espectro destacaban con brillo propio numerosos grupos independientes y, en forma especial, una extensísima red de teatro aficionado (hoy llamado vocacional) obrero, estudiantil, campesino y poblacional.

El extraordinario desarrollo del teatro aficionado entre 1970 y 1973, con miles de cultores, tuvo como antecedente la actividad de las universidades y de la CUT. En 1966 se había creado el Teatro de la Central Unica de Trabajadores, que debutó con la obra Santa María, de Elizaldo Rojas, obviamente inspirada en la masacre de 1907 en la Escuela Santa María, de Iquique.

Pero fueron las escuelas universitarias de teatro las que dieron el empujón para el desarrollo de la escena vocacional. En 1968, el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (Detuch), heredero del mítico Teatro Experimental (1941), señalaba en su declaración de principios que el “nuevo teatro” tenía como soporte la “experiencia de vida, de teatro y de luchas” acumulada en tres décadas de trabajo. Y que ahora correspondía renacer “en una nueva lucha junto a la clase obrera y campesina”. La proclama de Domingo Piga, director del Detuch, finalizaba: “Somos hombres de teatro y universitarios conscientes y responsables del momento histórico que vivimos y del papel que debemos desempeñar desde la universidad y hacia la sociedad”.

En 1970, la Universidad Católica organizaba el I Festival de Teatro Universitario-Obrero que reunió a veintiún compañías de todo el país. Más adelante se realizó el I Seminario sobre Teatro Aficionado, en cuyas conclusiones se afirmaba que esta corriente escénica “es la que más cerca se encuentra de una identificación con el pueblo”. Se agregaba que el teatro aficionado debía ser “popular” (identificado con los problemas e inquietudes del pueblo y sus luchas de reivindicación social); de un nivel “artístico digno”; y que debía estar junto a los sectores populares. Otros puntos importantes se referían a su capacidad formativa, para superar el “nivel cultural y social”, exaltar “los valores humanos y sociales del pueblo”; que sus obras debían ser de “entretenimiento o de fácil comprensión para un público no acostumbrado al fenómeno teatral y deformado por los órganos de publicidad”; y que “en su fondo y forma tengan características de creatividad y motiven la toma de conciencia de un público preparado”.

Nuevos protagonistas

No fue extraño, entonces, que en 1970 se fundara la Asociación Nacional de Teatro Aficionado Chileno (Antach). A fines de noviembre de 1972 agrupaba a 820 compañías que crecían en poblaciones, colegios e industrias. Otro paso fundamental lo dio, en 1971, la Central Unica de Trabajadores (CUT) al lanzar a la vida el Teatro Nuevo Popular, con el objetivo de posicionar al trabajador como protagonista de la creación escénica, con obras conectadas con las luchas sociales del pueblo. Tal vez lo más importante de esta iniciativa era que los temas y contenidos de cada montaje fueran sugeridos por los propios obreros y empleados. Este mismo impulso ayudó a fundar más adelante la Federación del Nuevo Teatro, organismo que acogió a todas aquellas compañías que sintonizaban con la necesidad de un rol activo en el proceso político. Eso explica que destacados grupos profesionales, como los mimos de Noisvander y Aleph, estuvieran entre sus integrantes.

En este terreno, la Antach encabezó de manera autónoma una actividad incesante que, no sin conflictos y confrontaciones internas, relacionó la creación teatral con las transformaciones sociales, exigencia que ponía en el orden del día la llegada de Salvador Allende al gobierno.

Así, en todas las ciudades del país era común presenciar obras que denunciaban la mala atención en los hospitales, las carencias, soledad y abandono en las poblaciones, junto con contar los sueños y/o subrayar las tareas político-sociales del momento. Memorables fueron los ciclos realizados en la industria Madeco, con montajes de colegios del barrio alto, de compañías de poblaciones aledañas y grupos de la propia fábrica. Y todo sin concursos ni competencia, sólo por lucir con orgullo la afición por el teatro. La obra El hombre que se convirtió en perro, de Osvaldo Dragún, fue un texto habitual en estos circuitos: la historia de un sujeto que después de múltiples humillaciones termina cuidando la casa del amo, amarrado junto a su casucha y… ladrando.

LEOPOLDO PULGAR IBARRA

(Publicado en la edición especial Nº 665 de Punto Final, en homenaje al centenario de Salvador Allende, 26 de junio, 2008)

|