|

|

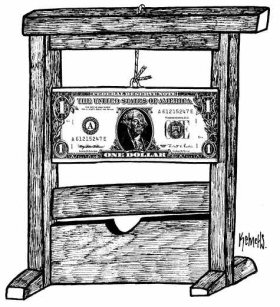

Marzo: ¿soleado

o lluvioso?

Marzo es

el mes más cruel del año. Esta enunciación, que puede

ser una metáfora, es una realidad palpable en nuestros bolsillos.

Por ciertas tradiciones, por nuestra institucionalidad, el tercer mes

del año no sólo se convierte en el triste fin del verano

y el inicio de las actividades, sino es la puesta al día en los

servicios, los impuestos y en la adquisición de bienes, muchos

de ellos accesorios, que son, más que una necesidad, nuevos rituales

de la modernidad de mercado. Marzo marca también el inicio de las

clases, actividad docente que ha derivado desde un mero servicio a un

nuevo evento del consumo masivo. Marzo es

el mes más cruel del año. Esta enunciación, que puede

ser una metáfora, es una realidad palpable en nuestros bolsillos.

Por ciertas tradiciones, por nuestra institucionalidad, el tercer mes

del año no sólo se convierte en el triste fin del verano

y el inicio de las actividades, sino es la puesta al día en los

servicios, los impuestos y en la adquisición de bienes, muchos

de ellos accesorios, que son, más que una necesidad, nuevos rituales

de la modernidad de mercado. Marzo marca también el inicio de las

clases, actividad docente que ha derivado desde un mero servicio a un

nuevo evento del consumo masivo.

No hace falta aquí entrar a interpretar las implicaciones en nuestra

vida diaria de la sociedad de consumo. Sí, en cambio, observar

cómo marzo del 2004 será una gran señal para establecer

en qué medida la cantada reactivación económica tiene

efectos en el consumo de los chilenos. Observar si lo que sucede con la

ampliación de las exportaciones, el engorde de las rentabilidades

corporativas y bursátiles, los mayores ingresos del Fisco derivados

de la mayor actividad empresarial y el alto precio del cobre, tienen su

referente en el poder adquisitivo de la población. Comprobar, en

suma, si el modelo de mercado aún mantiene aquella característica,

llamémosla social, caritativa o hasta compasiva, que es su capacidad

de rebalse. Observar si las nuevas técnicas de gestión y

de minimización de costos permiten que algún excedente recaiga

sobre la masa trabajadora o sobre la pequeña empresa.

Las estadísticas económicas se anuncian en grandilocuentes

titulares que auguran un año de despegue con una expansión

del producto interno cercano al cinco por ciento. Un proceso que estará

jalonado por las exportaciones, las que, a su vez, están estimuladas

por las mejores expectativas para la economía mundial y, cómo

no, por los profusos tratados de libre comercio. Y en este escenario,

el cobre es nuestra mejor, aunque no la única, señal. El

metal rojo, que hace poco volvió a registrar una nueva marca con

1,3 dólares la libra, prevé un promedio anual superior al

dólar, nivel no gozado desde los períodos previos a la crisis

asiática.

La mayor actividad empresarial y el alto precio del cobre permitirán

al Fisco obtener voluminosos recursos. Sin embargo, nada indica que éstos

lleguen a la economía mediante, por ejemplo, un mayor gasto público

que permitiera incentivar la capacidad de consumo de la población

y, de paso, echarle una mano a las alicaídas pymes. Los mayores

recursos fiscales servirán para compensar cuentas públicas

y afinar equilibrios macroeconómicos un poco deteriorados durante

los años de carencias. Servirán, en suma, para volver a

poner al Estado chileno como modelo de gestión económica

e impresionar, otra vez, a los inspectores de los organismos financieros

internacionales. En una de esas, otra vez el nivel de riesgo país

vuelve a bajar para regocijo de los grandes grupos y corporaciones.

No sólo es el cobre. Otros commodities, derivados de la extracción

y explotación de recursos naturales, como la celulosa y la harina

de pescado, también gozan de alzas en sus precios internacionales

y volúmenes. En este nuevo marco, las exportaciones chilenas alcanzaron

el año pasado los US$ 20.875 millones, un 13 por ciento más

que el 2002 y el mayor valor de los últimos ocho años. Un

proceso en alza que no pocos especialistas estiman que las llevará

este año a superar los US$ 24.000 millones. Y todo ello con un

dólar bajo, el que, pese a los reclamos de los exportadores, no

ha sido acogido como argumento válido por las autoridades monetarias.

El menor precio del dólar ha estimulado también las importaciones,

que el año pasado acumularon US$ 17.937 millones, también

un 13 por ciento más que el 2002. Sin embargo, a diferencia de

las exportaciones, éstas aún no alcanzan los niveles de

la década pasada.

Las importaciones tienen una relación directa con nuestros niveles

de consumo interno, aun cuando también con las exportaciones que

requieren de algunos insumos importados. Por tanto, su aumento debiera

estar reflejado en mayores ventas internas.

El Banco Central prevé un aumento del siete por ciento en el consumo

interno, salto que, por el momento, no se observa aun cuando sí

podría ya mostrar ciertas señales. Datos oficiales de los

respectivos gremios han registrado un fuerte aumento en las ventas de

los supermercados, las que en noviembre crecieron un 9,2 por ciento, y

en los automóviles cero kilómetros, que en enero pasado

tuvieron un comportamiento no visto en el sector desde los años

previos a la crisis asiática. Estas cifras, tomadas al azar pero

sintomáticas, podrían expresar que la población chilena

habría mejorado su capacidad adquisitiva.

Un referente no menor es la construcción. Durante los últimos

años, pese a todos los esfuerzos públicos y a las menores

tasas de interés para créditos hipotecarios, no ha logrado

activarse. Durante el 2003 este sector tuvo un comportamiento errático,

sin embargo el gremio finalizó el período con un espíritu

positivo y con los gráficos en alza. El aumento en las solicitudes

de permisos de construcción en las principales comunas de Santiago

prevé un 2004 mucho más activo.

Estos indicadores, tan celebrados por la prensa empresarial y el sector

privado, describen una nueva situación económica. Tan sólo

recordar la proyección del crecimiento del producto interno hecha

por el Banco Central, de cinco por ciento para este período, traza

un muy diferente escenario respecto a los últimos ocho años.

Hay, sin embargo, algunos aspectos que es necesario considerar. El gobierno,

conminado por el sector privado, ha hecho durante los últimos años

todo lo posible para allanarle el camino a la gran empresa, voluntad que

quedó registrada para la posteridad en la famosa -o tal vez infame-

Agenda Pro Crecimiento. Una serie de desregulaciones y facilidades han

llevado a más reducciones de costos -laborales, entre otros- y

a un aumento en sus beneficios. Sólo basta echar un vistazo a los

resultados de las grandes corporaciones durante el año pasado,

los que están muy por encima del desempeño de la economía

nacional. Y si ello ha sucedido en un período de magra actividad,

es muy probable que durante el año en curso los beneficios sean,

literalmente, jugosos. Por algo los inversionistas bursátiles y

especuladores varios, tanto nacionales como internacionales, se acercaron

a la bolsa chilena desde marzo del 2003 tras haberla mantenido vacía

durante los años previos. El olfato en los buenos negocios no falla

por esos lados.

El dinamismo del sector exportador, dominado por las grandes empresas

ligadas al sector de los recursos naturales, no se extenderá, necesariamente,

a otros sectores más vulnerables y reducidos de la economía.

Puede que estos financistas inviertan un poco en la construcción,

como ya lo están haciendo, pero aquello no será una acción

generalizada hacia otras áreas. Por tanto, no habrá un efecto

notorio en la creación de empleos.

Sabemos que la pequeña y mediana empresa es la generadora de casi

el 90 por ciento del empleo nacional. Sabemos también que este

sector está muy endeudado y es altamente vulnerable a las oscilaciones

económicas. Y también se observa que las grandes corporaciones,

con estrategias de gestión globalizadas, cada vez tienen menos

relación con las pymes. Por tanto, si una empresa, por ejemplo,

de telefonía, goza de mayores ventas, éstas no se traducirán

en mayor compra de insumos a productores nacionales. Obviamente, los importará.

Las estadísticas del INE, que muestran en los últimos meses

una disminución de la tasa de desocupación, exhiben sólo

una parte de la realidad. Es posible que se haya creado más empleo,

pero éstos son precarios, temporales, informales y con muy bajas

remuneraciones. Por tanto, desde el mercado laboral no habría un

efecto favorable en el poder adquisitivo de los chilenos.

La inflación, que ha sido persistentemente negativa durante prácticamente

todo el año pasado y lo será también en los primeros

meses del 2004, ha sido interpretada como un shock de oferta, pero no

de demanda. Al haber bajado el precio del dólar, éste se

transmite a los precios finales de los bienes. Podría presumirse

(no hay investigaciones disponibles al respecto), que una parte de la

población ha aprovechado la caída de los precios reales,

lo que se ha expresado en las ventas de los supermercados o de automóviles

nuevos.

Pero este fenómeno no conduce a afirmar que las predicciones de

un aumento del consumo interno sean el efecto de una mejoría del

poder adquisitivo de los chilenos. La reactivación económica

más parece un asunto de grandes corporaciones, consorcios exportadores,

del Fisco y, por cierto, un fabuloso cuento estadístico

PAUL WALDER

Volver | Imprimir

| Enviar

por email |