|

Documento sin título

|

50 años de cambio cultural en PF 50 años de cambio cultural en PF

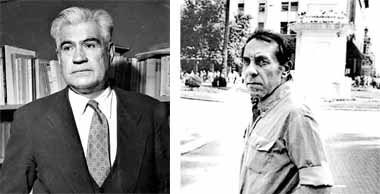

Manuel Rojas fue colaborador y amigo de PF

Julio Huasi (Julio Ciesler), poeta argentino, fue redactor de PF. Se suicidó en 1987 en Buenos Aires.

Punto Final nació en el momento preciso. Estaban sucediendo cosas importantes en América Latina y en el mundo. Lo central en el plano político tal vez era la guerra de Vietnam, que se arrastraba desde hacía muchos años, primero en lucha independentista contra Francia y después contra Estados Unidos que desplegaba su poder para mantener posiciones en el sudeste asiático y cerrar el paso al socialismo. El otro foco era menor a escala global, pero importantísimo para América Latina y ejemplo, además, para países coloniales en Africa y el Tercer Mundo. Se trataba de Cuba. Un pequeño país que a treinta millas de Estados Unidos luchaba por mantener su independencia y emprendía un camino socialista.

Mientras, surgían guerrillas y se producían golpes militares, como en Brasil, y se acentuaba el yugo militar en Argentina, Ecuador, Guatemala. Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Paraguay y Honduras. En Chile y Uruguay avanzaban las fuerzas de Izquierda. En Chile comenzaba el gobierno de Eduardo Frei Montalva que levantaba el lema “revolución en libertad” para oponerla publicitariamente a la Revolución Cubana. Frei había triunfado sobre Salvador Allende gracias a una descarada intervención norteamericana y al apoyo de las fuerzas de derecha. Para Allende fue su tercera derrota como candidato presidencial, ya vencido en 1952 y 1958.

Había que cuestionarlo todo, buscando nuevos caminos. Eso se reflejaba en todos los ámbitos, obviamente en lo que se entiende como cultura y en la política. Un buen ejemplo de lo que estaba sucediendo fueron dos números de la revista jesuita Mensaje dedicados a la revolución en Chile y América Latina. Comenzaba a perfilarse la Teología de la Liberación.

La ciencia y la técnica vivían cambios trascendentales, con los avances de la cibernética. La literatura comenzaba en América Latina a vivir el boom y en Cuba la revolución se veía (y se sentía) llena de juventud, de ambiciones humanistas y voluntad de lucha en busca del “hombre nuevo”. Para asumir y entender bien lo que estaba pasando, e incidir en lo que estaba sucediendo, un pequeño grupo de periodistas decidió emprender la aventura de Punto Final.

La revista logró reconocimiento internacional. Tuvo colaboradores extranjeros de primer nivel como Jean Paul Sartre, Herbert Marcuse, Régis Debray, Roque Dalton, Nicolás Guillén, Ruy Mauro Marini, Roberto Fernández Retamar, Stokely Charmichael, Gregorio Selser, Mario Benedetti, André Gunder Franck, Eduardo Galeano, Rogelio García Lupo y otros. Tuvo también en esa primera etapa representación de importantes editoriales de Izquierda como Maspero, Feltrinelli, Pensamiento Crítico y la revista Casa de las Américas de Cuba, la revista Marcha de Uruguay y otras.

CARTA DE LOS ESCRITORES CUBANOS A NERUDA

La intensificación de la agresión norteamericana en Vietnam seguía provocando choques entre los intelectuales y artistas. Muchos rechazaban de manera intransigente toda conciliación con Estados Unidos.

El choque más importante ocurrió en 1966. Mirado desde ahora parece poco importante. Un roce entre dos políticas diferentes. El mundo ha cambiado tanto que lo que parecía trascendental ahora se ve de poca importancia.

Un grupo de intelectuales cubanos (entre ellos los más importantes) enviaron una carta abierta a Pablo Neruda el l2 de julio de 1966, luego de un viaje suyo a Estados Unidos invitado por el PEN Club. Neruda había aprovechado para visitar algunos países latinoamericanos. En Perú, el presidente Fernando Belaúnde lo condecoró por su poema “Alturas de Machu Picchu” a petición de los escritores peruanos.

Para los escritores cubanos la visita de Neruda a Estados Unidos, autorizada por el Departamento de Estado, era una estrategia para disfrazar su política agresiva contra Vietnam y sus esfuerzos por liberarse de la dominación extranjera. La manera de salirle al paso era entender que “el camino hacia una verdadera coexistencia y la verdadera liquidación de la guerra (fría o caliente) pasa por las luchas de liberación nacional, pasa por las guerrillas, no por la imposible conciliación”. Sostenían que “la nueva política cultural de Estados Unidos hacia América Latina no es más que la forma de neutralizar a nuestros estudiantes, profesionales, escritores y artistas en nuestras luchas de liberación”. Y enfatizaban: “Nuestra misión, Pablo, no puede ser de ninguna manera prestarnos a hacerles el juego, sino desenmascararlos y atacarlos”. Concluían: “Necesitamos saberte inequívocamente a nuestro lado en esta larga batalla que no concluirá sino con la liberación definitiva con lo que nuestro Che Guevara llamó ‘la victoria siempre’”.

Neruda no dio explicaciones ni menos siguió las orientaciones que le sugerían sus críticos. Era claro, por otra parte, que no se trataba de una disputa entre escritores. Había diferencias importantes entre el Partido Comunista de Cuba y el Partido Comunista de Chile, del cual Neruda era dirigente. Los chilenos no se dieron por aludidos. En todo caso, condecoraron a Neruda como militante excepcional con la medalla Luis Emilio Recabarren. No defendieron públicamente a Neruda, porque sabían que este podía hacerlo por sí mismo. Inmediatamente que se publicó la carta abierta de los cubanos, ofreció una conferencia de prensa para desmentirla. Su ingreso a Estados Unidos -declaró- había sido una victoria de las fuerzas progresistas, especialmente de sus intelectuales. Neruda recordó que en todas partes había defendido sus ideas y denunciado la política belicista de Estados Unidos y las agresiones a Vietnam, Cuba y otros países progresistas. Y en cuanto a la condecoración peruana, ella le había sido otorgada por “Alturas de Machu Picchu”, a petición de los escritores peruanos representados por Ciro Alegría. Llamó a mantener la unidad entre los intelectuales precisamente para defender a Vietnam, a Cuba y a todos los que fueran agredidos. Recordó, finalmente, que su trayectoria al servicio de las causas populares y la lucha de los pueblos era suficientemente amplia y conocida como para aceptar que fuera puesta en duda.

Dos años después, en 1968 invitado por el ministro de Educación de Cuba, José Llanusa, a un Congreso Cultural en La Habana al que asistirían artistas e intelectuales de todo el mundo, Neruda señaló: “En cuanto a mi presencia en Cuba, nada más doloroso para mí que estimarla imposible en las actuales circunstancias en que una razón de dignidad humana me impide participar en el torneo”, habiendo sido víctima “de una campaña de ofensas, tergiversaciones y mentiras redactadas por un grupo de escritores cubanos”. La ruptura fue definitiva con los firmantes de la carta.

En todo caso, Alejo Carpentier publicó en 1974 Presencia de Pablo Neruda, homenaje al poeta fallecido el año anterior.

De un modo diferente y colocándose en una perspectiva más general casi cuarenta años después de haber dicho en una entrevista que Neruda era un derechista, el poeta argentino Juan Gelman, al recibir el Premio Iberoamericano de Poesía “Pablo Neruda” declaró: “Dije que era un derechista y eso fue un grave error. El contexto fue la década de los sesenta, cuando estallaron revoluciones culturales en no pocos de los países de Occidente protagonizadas por jóvenes que exigían la imaginación al poder (…) Mi crítica a su situación política era tan sincera y tan equivocada como su ‘Oda a Stalin’”.

Gelman terminó honrando la memoria de Neruda con estas palabras: “Su poesía perdura en el tiempo porque fue escrita con sangre”.

CONFLICTO CON NICANOR PARRA

Hubo otros conflictos. Uno de ellos afectó a Nicanor Parra que se aprestaba a viajar a Cuba para ser jurado en el concurso anual de Casa de las Américas. En Washington fue invitado a tomar té por la esposa del presidente Richard Nixon. Era 1970, año de elecciones presidenciales en Chile. Parra aceptó complacido y se produjo el estallido. La escandalera fue monumental. Parra fue condenado casi unánimemente. Casa de las América retiró la invitación para que fuera jurado, a pesar de las explicaciones que había dado y la reiteración de sus convicciones de Izquierda.

No era, por lo demás, la primera vez en los años recientes que Parra visitaba Estados Unidos. Ya había sido criticado por Gonzalo Rojas que lo trató de “patán, patudo, patotónico y oportunista”. Un poema titulado “Gracias y desgracias del Antipoeta” vino a coronar el ataque al ser publicado en PF el 10 de septiembre de 1968. Dos cuartetas pueden servir de muestra del tono a que se había llegado: “Publiquen grande lo que escribo, / que se diga en USA y en Moscú. / Sabes que más, Rimbaud, ni tú. / Me arrastro, claro, pero arribo. (…) Me arrastro y subo y tengo precio/ Yo sí que soy la gloria. A ver / qué vale más: ser o tener. Me abanico con tu desprecio”. Todo esto fue poco al lado de lo que sucedió cuando, después de la taza de té con Pat Nixon, el 7 de julio de 1970, PF publicó en páginas centrales dos poemas en “homenaje a Parra”, de los cuales el más extenso y virulento fue escrito por Carlos Droguett.

La reacción de Parra fue violenta, en primer lugar contra el presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, Luis Merino Reyes, uno de sus principales críticos. Y llegó sin escrúpulos a la grosería abierta cuando dijo en declaración a la revista Paula que Droguett, como “escritor era mediocre y como persona un hijo de puta”.

En esos años, América Latina daba un vuelco, y con él sus formas y expresiones culturales. Se abría al mundo. La Revolución Cubana sacudía el continente como un huracán. Guerrillas aparecían por todas partes, salvo en Chile. En la lejana Asia, Vietnam enfrentaba al imperialismo norteamericano en una guerra que terminaría con su derrota catastrófica y con las tropas vietnamitas entrando en Saigón. China mostraba personalidad propia en sus relaciones con la Unión Soviética. Comenzaban a aparecer grietas en el mundo socialista que presagiaban el derrumbe que finalmente ocurrió. Los hippies norteamericanos y los jóvenes franceses reclamaban lo imposible y ponían en jaque lo establecido. Los ecos de esas movilizaciones multitudinarias llegaban también a Chile, aunque con retraso. Punto Final colaboró a este despertar, enfatizando en su sello latinoamericano.

CINE, TEATRO Y LITERATURA

Así ocurría en el cine. Precursores como Naum Kramarenko fueron seguidos por cineastas como Aldo Francia y documentalistas salidos de los cineclubes universitarios, hasta la aparición de El chacal de Nahueltoro de Miguel Littin y Morir un poco, de Alvaro Covacevic, mientras un muy joven Raúl Ruiz dada sus primeros pasos.

En el teatro, las cosas eran distintas. Los teatros universitarios habían echado bases sólidas. Y ya había dramaturgos como Isidora Aguirre, Sergio Vodanovic, Egon Wolff, Jaime Silva, Alejandro Sieveking y otros que escribían un teatro de calidad de profundo contenido social y humano. Era un teatro potente que se abría paso y se atrevía con obras como Marat Sade, con el teatro de Bertolt Brecht y hasta con un irreverente Evangelio según San Jaime.

En literatura, daba sus pasos finales la generación del 38 y no aparecían todavía en plenitud los sucesores. La llamada generación del 50 mostraba poca musculatura, después de la promisoria aparición de La difícil juventud de Claudio Giaconi, de Pena de muerte de Enrique Lafourcade y de algunos cuentos de Jorge Edwards. Coronación de José Donoso dio esperanzas así como Jemmy Button, de Benjamín Subercaseaux, y la novela Job - Boj de Jorge Guzmán. En poesía, la sombra de Neruda seguía imperando, como asimismo en un sector muy minoritario la de Pablo de Rokha, su adversario eterno. Nicanor Parra era un astro ascendente.

En plástica la situación era mejor. Derrotado el academicismo, se producía una profunda reforma en la Escuela de Bellas Artes. A la figura de Roberto Matta, que triunfaba en Europa y Estados Unidos, se sumaban jóvenes como José Venturelli, Julio Escámez, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios, José Balmes, Roser Bru, mientras en escultura emergían Marta Colvin, Lily Garafulic, Matilde Pérez y Federico Assler. Y en música Gustavo Becerra, León Schidloswsky, Juan Orrego Salas, Sergio Ortega y otros.

A tono con la nueva orientación transformadora que buscaba asumir la Izquierda, estuvo la sección Arte y Cultura de PF. Buscó dar cuenta de los cambios que estaban en marcha. En poesía, por ejemplo, prestó atención a nuevos autores como Gonzalo Millán, Omar Lara, Manuel Silvacevedo, Patricio Manns (novelista, poeta y notable creador musical), Ronald Kay, Jaime Quezada, Federico Schopf y otros de esa generación.

REDACTORES DE ARTE Y CULTURA

Se distinguieron en esa tarea los artículos de Venzano Torres (seudónimo de Germán Marín), Hernán Lavín Cerda, Julio Huasi y Waldo Rojas. Objetividad y claridad ejercidas sin favoritismos fueron rasgos distintivos que no impidieron el enfoque polémico. Julio Huasi, por ejemplo, amigo de Julio Cortázar, criticó con dureza una de sus obras, advirtiendo contra el facilismo y los relumbres del éxito. De igual manera lo hizo con Oswaldo Guayasamín que exponía en Santiago. No ahorró elogios en cambio para Fulgor y muerte de Joaquín Murieta de Pablo Neruda y música de Sergio Ortega.

Venzano Torres, por su parte, fue incansable crítico de la mediocridad de la novela chilena de esa época. Llamaba “cadáveres caminantes” a la mayoría de sus principales figuras. Incluso a autores emergentes como José Donoso, lo calificó de “momio” irremediable. No eludió la polémica. Una de ellas con Antonio Avaria, a quien motejaba de “camaleón” que colaboraba con la política cultural de la embajada de Estados Unidos.

Venzano Torres fue posiblemente el primero que calificó como gran escritor a Carlos Droguett, que ya había publicado Sesenta muertos en la escalera y recibido un premio en España por su novela Eloy, que en Chile había dormido años en la editorial Zig-Zag que no se decidía a publicarla.

Colaboradores ocasionales distinguieron a Punto Final. Uno de ellos fue Manuel Rojas, que en 1968 con Angel Parra musicalizaban versos del escritor. Otro colaborador fue Alfonso Calderón, que se lanzó contra un conocido crítico: demostró que criticaba libros que no había leído o que no había entendido. Comentarios de cine hizo José Román y también Carlos Ossa. Como lo hizo -por poco tiempo- el abogado José Rodríguez Elisondo.

Una tradición de excelencia implantaron dibujantes como Jecho, Click y Penike. Este último escribió a favor del arte moderno cuestionado por el oficialismo soviético, que imponía el realismo socialista.

Canciones de Manuel Rojas

Entrevistado por Julio Huasi, el gran novelista Manuel Rojas le dio la primicia de que había escrito poesía social para que fuera musicalizada. Su producción a esas alturas de 1968 era de once canciones, ocho de las cuales contaban con música de Angel Parra. De ellas, una era una crítica sarcástica a los que hablan de la revolución y se arrepienten a la hora de los quiubos. En el texto de la entrevista se incluyó la letra de Guerrillero:

Recitado. Una voz: -El deber de todo revolucionario es hacer la revolución.

Otra voz burlona: -¿No será mucho?

Canto: -Me fuera a las guerrillas / de buena gana / fusil y metralleta / cuatro cananas / machete a la cintura, / granada en mano / la patilla / Tan larga como un cubano / matando boinas verdes / y consejeros / dejándoles la guata / como un harnero / Degollando gorilas, momios y pacos/ corriendo por los cerros como un guanaco. / Ay, mi linda chinita / querida Juana / a las guerrillas fuera / de buena gana / Pero por ahorita creo que no puedo / porque viene un reajuste, tendré un aumento/ No es porque se me hiele / ni tenga miedo/ es que dentro de poco / cumplo un quinquenio / Ya se acerca la Pascua y el Año Nuevo / y viene un aguinaldo de algunos pesos / Compraré unas camisas / de huenanhueo / para lucirme / en mi playa de veraneo / Ay mi linda chinita / flor de poroto / bailese un gogocitoi / con su pototo”

(Publicado en Punto Final N° 55, 21 de mayo de 1968).

José Ricardo Ahumada Vásquez Q.E.R.T.

Si el rico mata a un obrero no tañe una sola campana,

las radios prosiguen aullando el himno del embudo

donde él con su familia de millones siempre estuvo debajo.

Los asesinos argollan otro hambriento a la noria, el carrusel

sigue girando con sus espuelas hundidas sin fin en

estos potros inmóviles como volcanes a punto de galopar:

la muerte de un pobre jamás desató una guerra mundial.

Señores oradores, si hablan de humanidad háganlo con precisión,

aclaren de qué clase, cuántas proteínas, dientes, si mueve la

maquinaria dándole su carne de comer o vende sus frutos en este

gran supermarket, si retoza en vitrinas de lujo o parte

antes de tiempo al matadero porque los amos decidieron

una rápida liquidación para salvar el negocio milenario y

los maniquíes se ponen a sangrar a chorros, señores oradores.

Así en Chile mataron una vez a josé ricardo ahumada vásquez,

veintitrés años, excavador, comunista, una viuda, un

josé de cinco meses y tardaron un día en averiguar su nombre.

Se llevó de recuerdo un par de tiros, la firma del patrón, por

donde sus ojos salieron a disparar pero ya era tarde para él.

Algunos lo llamaron mártir y al parecer no sabían que con ello

lo clavaban dos veces a la misma cruz. Lo cierto es que lo

cazaron, guerrero desarmado, entre los andes y el pacífico

al sur de la época y allí inició su tiroteo con el olvido.

Cavaba fosas con amor para abrir ventanales de paz en la casa

del lobo, pero el dueño lo tapó con dos paladas de fuego.

Se juntó bajo la tierra con el campesino moisés huentelaf

a celebrar la gran alianza y lo recibió en plenitud la

internacional de los pobres asesinados por descubrir

su muerte en vida. Qué proletaria era esa tierra,

el pobrerío estaba lo más abajo de sus arriba y lo más

encima de su abajo, qué unidad hubo en su seno sin retórica

y una sola tesis, el poder, flameaba en aquellos agujeros. Así

crecieron los trigos y los humos por una simple cuestión de mayoría

y porque la vida del pobre era entonces más corta y fue el tiempo

de la resurrección y cambiaron los pasajeros de un lado al otro.

A josé ricardo lo fueron del mundo como a tantos sin campanas,

sin darle tiempo a saludar, autografiar sus huesos en la tribuna,

dejó su hueco en una cama, un andamio, una columna, su silueta,

y los llenó la revolución, la canción que más amaba

Julio Huasi

(Poema publicado en PF 184, pág. 24)

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 837, 25 de septiembre, 2015)

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|