Documento sin título

Buscar |

|

|

Ultima Editorial |

|

|

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

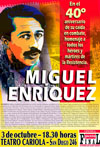

Acto Miguel Enríquez |

|

Regalo |

|

|

Santiago era ciudad antes de los españoles Santiago era ciudad antes de los españoles

Trazado de las calles de Santiago, según representación existente en el Metro de la ciudad.

Nunca se nos dijo en las clases de historia que antes de la conquista española, el territorio denominado Santiago del Nuevo Extremo ya estaba poblado por habitantes de diversos pueblos originarios, pero con una lengua común: el mapudungún. Investigadores como el arqueólogo Rubén Stehberg o el historiador Gonzalo Sotomayor han ido desentrañando la verdad de un lugar que para la mayoría de sus habitantes pasados y presentes aparecía como un despoblado.

Stehberg dice que Pedro de Valdivia no fundó la ciudad en un descampado, en un terreno eriazo, pues llegó a un territorio rico y bien administrado que convenía ocupar. Utilizó el enclave existente para construir lo que faltaba, según las necesidades de los conquistadores. Es así como el soldado Pedro de Gamboa, improvisado alarife, colocó “un punto en el que se clavó la cruz, a partir de la cual se trazó un cuadriculado como tablero de ajedrez… De esta manera, la ciudad comenzó a levantarse con la ayuda de los naturales que, mediante el sistema de mitas, ayudaron a levantar capilla, bodega, un tambo grande y algunas casas, todo muy sencillo, de madera, barro y paja”. La mita era el sistema de trabajo obligatorio utilizado por los incas y que siguieron aprovechando los españoles.

El 10 de junio de 1541 se elegiría al gobernador de Chile. El Cabildo se reunió y el procurador de Santiago, Antonio de Pastrana, “…mandó al pregonero público de ella, Domingo, de color moreno, que llamase a consejo y tañese una campanilla con que se tañe a misa en este pueblo, porque no había otra mayor, para que al sonido de ella, como era costumbre, se juntase todo el pueblo y común en un tambo grande que está junto a la plaza de la ciudad”. Esta ceremonia, consignada en las actas de la institución más importante del reino, dio cuenta de un hecho de la mayor significación: era conveniente que la persona que iba a ser elegida como gobernador de Chile, fuera reconocida como tal por la población indígena (tanto incaica como local). Y para ello, nada mejor que hacerlo en un edificio público incaico (kallanka), denominada por el secretario de actas como tambo grande.

Rubén Stehberg, a partir de estudios realizados en la fortaleza de Chena (20 kms. al sur de Santiago) y del mapeo de los principales sitios con vestigios incas conocidos, postuló un modelo de ocupación Tawantinsuyu (nombre del territorio de los incas: del quechua tawantin suyu, “las cuatro regiones o divisiones”) del valle del Mapocho-Maipo. Hubo una instalación urbana principal que funcionó como “centro administrativo y eventual proveedor de abastecimiento a las tropas encargadas de la conquista… La existencia de un importante asentamiento inca en las márgenes del río Mapocho (Santiago) con un avanzado sistema de regadío y una población indígena abundante, convenció rápidamente a Pedro de Valdivia y sus hombres a establecerse en la zona y fundar la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura”.

Por el camino del Qhapaq Ñan (incluye la actual avenida Independencia y llegaba hasta Angostura) entró Valdivia con sus huestes, y pudo avanzar hacia la plaza ya existente en uno de cuyos lados había un tambo -edificio público incaico-, que se menciona en las actas del cabildo de Santiago de 10 de junio de 1541: el “tambo grande que está junto a la plaza de esta ciudad”. Allí los españoles instalaron su Plaza Mayor. En ese tambo acaecieron importantes actos políticos: el nombramiento de Pedro de Valdivia como gobernador y el encierro de los caciques que serían degollados por Inés Suárez, la cual no respetó la voluntad de Valdivia y sus capitanes.

VALDIVIA NO FUNDÓ SANTIAGO

Los antecedentes históricos demuestran que Pedro de Valdivia no construyó o fundó un pueblo, sino que ocupó el existente, réplica de un centro político, administrativo y ceremonial principal semejante al Cuzco. Esto suponía la existencia de plaza, edificios administrativos, pukaras, una red vial; sitios rituales como el cerro Huelén; canales y acequias y un acueducto hecho con tubos de greda; chacras, cementerios, puentes colgantes; observatorios astronómicos, indispensables a nuestros antepasados para su calendario agrícola. Pero no todo esto fue obra incásica, porque ya había mucho realizado por los pueblos autóctonos, como el complejo sistema de acequias y canales que abarcaba todo el valle y revela la actividad agrícola de dichos pueblos. Esa comarca, centro administrativo incásico similar al Cuzco, tiene diez mil o doce mil años de vida y los incas llegaron acá sólo unos setenta años antes que los españoles.

El cronista Jerónimo de Vivar al llegar a Santiago, alrededor de 1544, tuvo la oportunidad de confirmar por sus propios ojos la existencia de esta ciudad incaica. Cuando habla de “poblar un pueblo como el Cuzco” sugiere la existencia de esta ciudad. Su emplazamiento en la actual Plaza de Armas quedaría confirmado por el hecho de que Valdivia fundó la ciudad de Santiago precisamente en dicho lugar. Testigo privilegiado de la Conquista, presenció la fundación de Concepción y la batalla de Andalién, en 1550.

En el vallecito de El Chañar, vio que “tenían poblados los incas, señores del Cuzco y del Pirú, cuando eran señores de estas provincias de Chile, y los que estaban en este valle registraban el tributo que por allí pasaba oro y turquesa y otras cosas que traían de estas provincias de Chile. Vivían aquí sólo para este efecto”. Este hecho corresponde a actividades previas a la llegada de los españoles.

Por la posibilidad que tuvo de acceder a los archivos oficiales del gobernador y del Cabildo de Santiago, Vivar debió informarse que “En jueves, XXIV días del mes de octubre del año de nuestra salud de mil quinientos y cuarenta, ante un escribano del rey que en el real venía, el general tomó posesión en nombre de su majestad” del valle de Copiapó y sus indios así como de toda la gobernación que de allí en adelante tenía. Cuando describió los discursos que el capitán general daba a los indios de Copiapó, señalaba que venía a poblar un pueblo o poblar una ciudad. Incluso, llegó a citar que venía a “poblar un pueblo como el Cuzco a las riberas del río nombrado Mapocho, y que fuesen allá a darle obediencia en nombre de su majestad”.

Del valle de Coquimbo dijo que “cuando los incas vinieron a conquistarles, sobre el abrir de una acequia que los incas les mandaron sacar y no querían, mataron más de cinco mil indios, donde fueron parte para despoblar este valle”. No mencionó la existencia de autoridades incaicas, las cuales habían sido eliminadas por la expedición de Diego de Almagro. La expedición de Valdivia se detuvo poco en estos valles, tratando de llegar lo antes posible a su meta: el valle del Mapocho del cual ya tenía numerosos antecedentes. Mencionó reiteradamente la existencia de caminos incaicos, sistema de posta y traslado en andas.

Por consiguiente, cuando Vivar afirmó que la gente del valle de Atacama “sirvió al Inca” o que tuvieron “sus adoratorios y ceremonias en los del Pirú” o tenían “lengua por sí”, está relatando lo que vio y no necesariamente lo que le contaron. Pero obtuvo información de otros testigos cuando dice que el general con su gente decidió reposar en Atacama cincuenta días, obviamente, fue información que obtuvo de terceros.

La casa del gobernador Pedro de Valdivia habría sido la primera construida en Santiago, edificada en mayo de 1542. Se puede presumir que se levantó frente a la Plaza Mayor. Se desconoce donde residió con las huestes que lo acompañaban, entre febrero de 1541 y el año 1544. En esta Plaza Mayor se realizaron desde muy temprano numerosas actividades: “desde su origen, la plaza fue campo de presentaciones y desfiles, espacio de procesiones y fiestas, de devoción y jolgorio”. Ese era el gran espacio público de la sociabilidad y posiblemente cumplía sus funciones aun antes de la llegada de los españoles.

Ya en 1908, durante la instalación de la matriz del alcantarillado, se supo de la presencia incásica en nuestra capital. Después hubo importantes hallazgos al excavar diversos puntos de la ciudad: Quinta Normal, Plaza de Armas, Museo Precolombino, Escuela de Medicina, etc. El más reciente cementerio indígena, descubierto en Avenida Pedro de Valdivia -pique de la línea 6 del Metro- se hallaron esqueletos y ofrendas de hace más de mil años, incluyendo valiosas cerámicas correspondientes a la cultura Llolleo. Se han encontrado sitios arqueológicos y cementerios que estuvieron en las chacras dispuestas no solo en el valle del Mapocho y en la cordillera andina adyacente, sino también en el vecino valle del Maipo.

VIRGINIA VIDAL

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 821, 9 de enero, 2015)

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|