Documento sin título

Buscar |

|

|

Ultimo Editorial |

|

|

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

Publicidad del Estado |

El fallo de la Fiscalia

|

Regalo |

|

|

Jesuitas en la política del siglo XX Jesuitas en la política del siglo XX

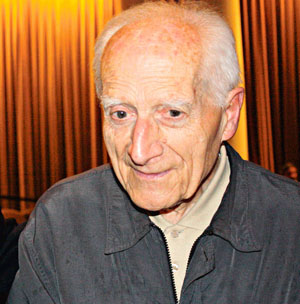

PADRE José Aldunate, s.j., defensor de los derechos humanos durante la dictadura.

No soy historiador, pero nacido en 1917, he vivido buena parte del siglo XX, y buena parte como jesuita. Consignaré algunos recuerdos y reflexiones.

En los comienzos del siglo XX la Iglesia, y también los jesuitas en su conjunto, sintonizaban con el Partido Conservador que los había defendido en los conflictos eclesiales del siglo anterior. Pero ya alboreaban en el horizonte otros conflictos, esta vez sociales. Recordemos los conflictos del salitre que culminaron con la matanza en la Escuela Santa María de Iquique, en 1907.

Los jesuitas trabajaban en sus colegios y escuelas, en sus iglesias y en la pastoral. Pero hubo uno que respondiendo a la problemática social del tiempo dejó huellas indelebles. Fue Fernando Vives Solar. Apoyándose en la encíclica Rerum Novarum, de 1891, se consagró a enfrentar el problema del mundo obrero. Este en Chile, como en buena parte de la civilización occidental, había abandonado a la Iglesia y la fe cristiana.

Dar cuenta de la actividad de Fernando Vives, el influjo que ejerció sobre muchos sacerdotes y sobre la formación de nuestro Alberto Hurtado, requeriría un libro. Fernando sufrió la incomprensión de los apoderados del colegio San Ignacio, que llegaron a considerarlo como un revolucionario que perturbaba el criterio de los alumnos. Lograron que los superiores alejaran a Fernando, mandándolo a Córdoba, Argentina, y después a España. Volvió a Chile en 1932 para morir en 1935.

Alberto Hurtado nos transmitió el mensaje de Fernando Vives, particularmente al asumir un compromiso social y político frente al problema obrero con la fundación de la ASICH (Acción Sindical Chilena), en 1946.

Mientras tanto se iba preparando en la Iglesia de Roma una respuesta más ajustada a los tiempos. Los pontífices sucesores de León XIII fueron completando su mensaje: Quadragessimo Anno de Pío XI, las declaraciones de Pío XII, Mater et Magistra de Juan XXIII. Jacques Maritain con su filosofía personalista, abrió el camino para nuevos compromisos políticos de los católicos.

ADVERTENCIAS DE ROMA

En 1932 la Iglesia chilena recibió una misiva de Roma, del cardenal Eugenio Pacelli, indicando que no convenía que se vinculara con un partido político (el Conservador). Esta prohibición abrió el camino para que surgiera una nueva corriente política: la Falange, convertida luego en el Partido Demócrata Cristiano. En 1950 la Santa Sede volvió a urgir la necesidad de neutralidad política de la Iglesia chilena. El P. Alberto Hurtado, liderando a la juventud chilena, tuvo problemas con los antiguos partidarios del conservadurismo eclesial. En la década del 50 fue el P. Julio Jiménez Berguecio quien tuvo que afrontar posiciones ultraconservadoras de la jerarquía chilena, y defender la ortodoxia de Maritain y del naciente Partido Demócrata Cristiano. La revista Mensaje, fundada por el P. Hurtado en 1951, asumió estas banderas.

Quiero recalcar lo significativa que ha sido para todos los jesuitas en Chile la actitud del P. Alberto Hurtado. Que él, nuestro hombre de Dios, asumiera el compromiso sindical de lucha, significaba afianzar para la Compañía y la Provincia su compromiso social, iniciado por Fernando Vives, y responder con valor a los signos de los tiempos. La figura de Hurtado la vinculo en definitiva más con la justicia que con la caridad, más con el obrero adulto, con el niño o anciano inválido.

El gobierno del Partido Radical, a su vez, proscribió al Partido Comunista. Mientras tanto, la Falange iba robusteciendo sus filas a costa del Partido Conservador.

Un suceso internacional tuvo inmenso impacto en Latinoamérica: la rebelión en Cuba contra la dictadura de Fulgencio Batista, el triunfo de Fidel Castro, que luego vendría a aliarse con el comunismo soviético, por tanto a tomar un lugar en la tensión mundial de la guerra fría entre EE.UU. y La Unión Soviética. También para la Izquierda chilena y aún para la propia DC la revolución cubana se erigió como un paradigma de liberación y progreso.

El Centro Bellarmino

En la década de los 50 los jesuitas también se alertaron en un plano continental. El superior general, el P. Juan Bautista Janssens, encargó intervenir en todas las Provincias jesuitas de Latinoamérica, y nombrar en cada una un equipo preparado en el campo social: economistas, sociólogos, agentes pastorales. Ellos debían accionar la doctrina social de la Iglesia. En Chile se constituyó lo que más tarde se llamaría el Centro Social Roberto Bellarmino, particularmente activo en la década de los 60. Un equipo de gente con doctorados o licenciaturas, en sociología, Renato Poblete y Roger Veckemans; en doctrina de la Iglesia, Pierre Bigó; en economía, Mario Zañartu, en teología, Juan Ochagavía, Manuel Ossa y Sergio Zañartu. Un agente comprometido en las “tomas” y organizaciones populares y campesinas fue Josse van der Rest; Alejandro del Coro y Rafael Sánchez, en comunicaciones. Conjuntamente con el equipo trabajaba Hernán Larraín, director de la revista Mensaje. Cada uno en el equipo tenía un trabajo individual, pero formando el Centro Bellarmino. Lo coordinaban Roger Veckemans y Hernán Larraín. José Aldunate, profesor de teología moral, fue un tiempo superior del Centro, y colaboraba con el equipo. Pierre Bigó fundó Ilades, un centro-escuela de formación latinoamericano en temas de doctrina social de la Iglesia.

Se comprende que un equipo del calibre del aglutinado en el Centro Bellarmino pesó fuertemente en la Provincia chilena de los jesuitas. Compitió un tanto con la ampliación del frente educacional que la Provincia también abarcaba. Tenía a estas alturas dos universidades: la de Antofagasta y un tiempo también la de Valparaíso, y colegios y escuelas desde Arica hasta Puerto Montt.

Los jesuitas y la DC

En la década de los 60 dos acontecimientos formaron el contexto en que actuó el Centro Bellarmino. El primero fue el gobierno de la DC (Eduardo Frei Montalva) que abarcó desde 1964 hasta 1970. Fue un contexto político favorable para las metas que tenía propuestas el equipo Bellarmino. No era un misterio que los jesuitas eran en conjunto favorables a la DC.

El segundo acontecimiento fue el Concilio Vaticano II. Este rehizo la doctrina social de la Iglesia: el instrumento preciso que debía inspirar al Centro Bellarmino en su labor.

Roger Veckemans, a través de su actualidad ideológica y doctrinal manifestada en sus cátedras de economía y sociología en la Universidad Católica, adquirió mucho prestigio. La revista Mensaje, por su parte, bajo la dirección de Hernán Larraín, en realidad segundo fundador de la revista, pasó a ser tal vez la más autorizada voz católica para interpretar los tiempos.

Cuatro obras caracterizaron el gobierno de la DC, en las cuales colaboraron los jesuitas. La primera fue la reforma agraria. La segunda la organización del pueblo en sindicatos, conjuntamente con la concientización de sus derechos y exigencias. En tercer lugar, las mejoras en los servicios de salud, incluyendo lo relativo a la responsabilidad familiar y el control de la natalidad. Un cuarto punto sería la difusión de la doctrina social de la Iglesia, o más todavía, la puesta en marcha de una economía correspondiente, fundada en los derechos de propiedad con una base liberal: el reconocer los derechos del obrero y trabajador a un salario mínimo. Por otra parte, la proscripción del socialismo como sistema de gobierno.

La DC pudo gobernar, antes del golpe militar, solo un periodo de seis años. En 1970 triunfó la Unidad Popular, una línea de Izquierda con Salvador Allende, socialista, como presidente. ¿A qué se debe este fracaso de la DC?

Con el triunfo de la revolución en Cuba, los aires de Latinoamérica estaban saturados con la palabra “revolución”. Frei mismo habló de “revolución en libertad” para su Democracia Cristiana. La revista Mensaje sacó dos números dedicados al tema “revolución”. A pesar de esta tolerancia, la DC terminó su periodo dividida. Se desgajaron el MAPU y la Izquierda Cristiana, y se constituyeron en el partido dos tendencias, una más centrada en Eduardo Frei y la otra en Radomiro Tomic. Finalmente, el candidato del partido fue Radomiro Tomic, de tendencia más izquierdista. Así triunfó la Unidad Popular.

La Unidad Popular

Los jesuitas también estaban divididos. El jesuita Gonzalo Arroyo, ingeniero agrónomo, fundó el movimiento Cristianos por el Socialismo, que fue partidario de la Unidad Popular. No pocos sacerdotes adhirieron a reformas más radicales en las estructuras sociales. Este movimiento tuvo la adhesión de católicos en muchos países de Latinoamérica pero fue muy rechazado por los obispos chilenos.

Detengámonos en este triunfo de la Unidad Popular, y busquemos las causas del fracaso de la DC. La principal fue la división del partido, que permitió su derrota electoral. Una razón de esta división fue un falso concepto sobre las orientaciones doctrinarias y las orientaciones sociales de la Iglesia. Este falso concepto tambien arraigaba en los jesuitas encargados de la escuela Ilades y de la instrucción sobre la doctrina social de la Iglesia. Las encíclicas sociales de los Papas, desde León XIII hasta Juan XXIII en Mater et Magistra, elaboraron una doctrina social de la Iglesia consistente, pero la renovación conciliar de esta doctrina reveló sus rancias ideologías y la necesidad de abrirla al pensamiento moderno de los derechos humanos y las exigencias sociales de los tiempos. (Véase el análisis definitivo de Dominique Chenu en Ideologie de la Doctrine Social de l’Eglise). La DC no tuvo conciencia cabal de esta renovación. Y los mismos jesuitas en Ilades, al mando del P. Pierre Bigó y François Francou, mantuvieron la visión tradicional sobre la doctrina social de la Iglesia.

Correspondía que la Compañía hubiese podido alertar a la DC sobre este cambio de orientación de la Iglesia, que la hubiera abierto a posiciones distintas, más acordes por cierto a las realidades sociales del tiempo. Pienso aún que, de haber modernizado su doctrina social, la DC hubiera podido continuar triunfando en las elecciones de 1969 y tal vez ahorrarnos -esto es un tanto política ficción- la UP, su fracaso y el golpe militar. Uno pensaría actualmente que si la DC en tiempos de Frei Montalva hubiera asumido a fondo la Teología de la Liberación, con la opción por los pobres como su inspiración, nuestra historia hubiera podido ser distinta.

El triunfo de la UP con la elección de Salvador Allende fue un cambio radical, un vuelco hacia la Izquierda, hacia el socialismo. Roger Veckemans, demasiado freísta, se fue de Chile. Los demás miembros del Centro Bellarmino se acomodaron en la nueva situación, aunque el deterioro creciente del gobierno de Allende fue desalentando las esperanzas.

Opción por los pobres

La Iglesia chilena en la persona del arzobispo Raúl Silva tomó la derrota de la DC como un desastre. En una alocución a los religiosos, don Raúl nos alentó al “martirio”. En cambio el nuevo provincial de los jesuitas, el P. Manuel Segura, nos dirigió una carta notable por su inspiración. Nos dijo que este triunfo de la Izquierda podría ser una advertencia de Dios para que los religiosos de Chile abandonaran posiciones de privilegio y entregarse de veras a los pobres. La reacción de los religiosos fue generosa. Muchos abandonaron colegios pagados, con alumnos de clase alta, para tomar escuelas pobres o para dedicarse a una pastoral realmente popular.

La Compañía había entregado a la reforma agraria dos fundos. Hubiéramos querido entregarlos antes, pero Roma nos lo prohibió argumentando la voluntad del donador. Al final hubo que entregarlos a la reforma agraria prescrita por el gobierno. El provincial dispuso que cerráramos nuestra casa de vacaciones de La Leonera, y que abandonáramos la dirección de nuestro segundo colegio, San Ignacio, de Pocuro, donde estudiaban alumnos de clase alta y media alta. En cambio reactivamos nuestra dedicación a escuelas menores, como las de Calera de Tango y Santiago Poniente.

Expliquemos más el tema de la entrega del colegio San Ignacio de Pocuro. Hacía tiempo se discutía en la Provincia la conveniencia de tener un segundo colegio de clase alta o media alta. Alberto Hurtado se oponía. Los provinciales, excepto uno, el P. Pomar, y la Provincia eran contrarios a tener este segundo colegio. Pero por acoger los cursos más bajos, fue en realidad creciendo y constituyéndose como un segundo colegio. Entonces, la solución era entregarlo. El provincial Manuel Segura dispuso que los padres y apoderados lo tomaran a su cargo, con un rector laico. Durante la dictadura militar se revirtió esta entrega y en Santiago hemos quedado efectivamente con dos colegios San Ignacio.

Los jesuitas José Correa y José Aldunate se hicieron curas obreros y se insertaron entre los obreros de la construcción en Villa Nonguén, de Concepción. Otros jesuitas sin hacerse obreros, se dedicaron a recorrer pastoralmente las islas del sur, atendidas por los antiguos jesuitas. Me parece que nos pusimos a tono con el cambio radical que significaba el nuevo gobierno socialista.

Hemos de decir finalmente que la Iglesia institucional, conservando una desconfianza básica, se entendió bien con el gobierno socialista de Allende.

La Iglesia y los jesuitas en dictadura

El 11 de septiembre de 1973 se instaló en el poder una dictadura que duró 17 años. En esta situación, la Iglesia fue la única institución capaz de tomar una posición crítica y autónoma. Los obispos estaban muy divididos en sus apreciaciones sobre el golpe y la dictadura. Se creyeron obligados a hacer declaraciones en conjunto, que resultaron bastante confusas. En síntesis, podemos decir que la Iglesia oficial legitimó el golpe militar, pero intentó condicionar esta legitimación: primero, que se volviera pronto a la democracia y segundo, que se respetaran los derechos humanos. Es claro que el régimen no observó ninguna de estas condiciones. Influyó en esta legitimación la convicción, sobre todo del cardenal Silva Henríquez, de que la Iglesia jerárquica debía entenderse con todos los gobiernos de turno. Por supuesto influyó, sobre todo en los comienzos, el caos en que se encontraba el país durante el último año del gobierno de Salvador Allende. Esta legitimación no impidió que el cardenal Silva tomara medidas de defensa de los que ya aparecían como injustamente perseguidos, torturados y desaparecidos. Instituyó, junto con representantes de otras Iglesias o corrientes religiosas el Comité pro Paz, y más tarde la Vicaría de la Solidaridad.

Los jesuitas en esta coyuntura actuaron discretamente en ambos campos, la defensa de las personas y sus derechos y la recuperación de la democracia. “Discretamente” quiere decir sin liderazgo especial. El P. Fernando Salas fue director un tiempo del Comité pro Paz, trabajando por ocultar y sacar del país a perseguidos. Dos jesuitas fueron descubiertos y cayeron en la cárcel. A muchas comunidades, desde Arica a Puerto Montt, les tocó acoger o auxiliar a relegados del régimen en lugares remotos e inhóspitos. A párrocos como Santiago Marshall, en la Zona Poniente, les tocó atender situaciones de extrema emergencia. En dicha zona les tocó acompañar a dos obispos muy comprometidos: Fernando Ariztía y Enrique Alvear.

José Aldunate y el grupo EMO de Sacerdotes Obreros lideraron la formación y desarrollo del Movimiento Contra la Tortura “Sebastián Acevedo”, muy activo en los últimos siete años del gobierno militar. Practicó un estilo de “acción no-violenta”, al estilo Mahatma Gandhi, que me parece paradigmático y pudo contrapesar un estilo de violencia que se buscó también para salir de la dictadura. La denuncia de la tortura hecha por este grupo fue un elemento que contribuyó a que el plebiscito de 1988 apoyará la opción de terminar con el régimen militar.

El P. José Aldunate fue activo en el movimiento como vocero y coordinador. Este jesuita acompañó en sus actuaciones a los familiares de detenidos desaparecidos. Los acompañó también junto al P. Ignacio Vergara en su ayuno (23 de mayo a 8 de junio de 1978), que tuvo repercusiones mundiales. Algunas de estas iniciativas (la participación en las manifestaciones y en el ayuno) tuvieron reparos en la esfera eclesial. Se quería mantener la no intervención de religiosos en la política. Pero estos temas fueron admirablemente aclarados por don Enrique Alvear, en una publicación hecha en su boletín La Iglesia y la política.

No podemos dejar de mencionar aquí a un jesuita que no tuvo injerencias propiamente políticas pero sí fue un profeta. Ignacio Vergara fue profeta como pastor-párroco en Jesús Obrero, fue profeta por su vinculación con el mundo evangélico, fue profeta sobre todo por su inserción en el mundo obrero: era el maestro Ignacio, soldador y gásfiter. Conviví con él siete años; era un enamorado de Jesucristo. Murió misionando en Venezuela y allá quedaron sus restos, esperando la hora en que América podrá unirse en una comunión fraternal de países.

Los jesuitas tuvieron varios capellanes militares. Fueron obligados a cooperar a su modo y limitadamente con el gobierno militar, pero varios tuvieron ocasión de ayudar a las víctimas en prisiones y campos de concentración.

La revista clandestina Policarpo fue un eficaz órgano de denuncia y concientización doctrinaria. En ella, la Teología de la Liberación encontró expresión. Perduró 20 años, desde 1975 a 1995 y su director fue el P. José Aldunate. Se imprimían unos mil ejemplares que se difundían en Chile y también en el extranjero. Pero nuestro principal órgano de expresión era la revista Mensaje. Ella pasó bajo el gobierno militar por una situación difícil. Varias veces prefirió aparecer con páginas en blanco porque habían sido censuradas por denunciar abusos. Desde 1977 hasta 1989 fue dirigida por Renato Hevia, un jesuita que entregó mucho a la Compañía antes de abandonarla. Mensaje publicó noticias como las de los hornos de Lonquén, en 1978, y otras atrocidades. Y más tarde contribuyó con los mecanismos que se pusieron en juego para preparar el plebiscito de 1988 y los convenios siguientes.

El retorno democrático

Terminaremos este recuento hablando de la fórmula política que en definitiva puso fin al gobierno militar, e inició nuestra nueva democracia: la concertación entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Esta concertación me parece un hecho significativo. Son dos partidos que representan tendencias políticas que, tanto fuera como dentro de Chile, se han combatido constantemente. Un signo de nuestros tiempos es que se hayan concertado para gobernar más de veinte con éxito. Hay una conversión del socialismo que ha aceptado su derrota mundial (en Cuba, en Rusia, en Chile) y ha aceptado la importancia de la iniciativa individual en lo económico y social; y también hay una Democracia Cristiana que supera un ideologismo estrecho y se abre a la diversidad de un humanismo contemporáneo. Creemos que para un mundo globalizado, ambas tendencias y tradiciones deberán conjugarse aportando sus propios valores.

Hay un capítulo de nuestra historia de la que los jesuitas no hemos estado ausentes ni lo estaremos: el que se vincula con los pueblos originarios, sobre todo con respecto al pueblo mapuche. Hace 15 años los jesuitas empezaron a vivir en una comunidad mapuche en Tirúa, donde fueron acogidos por el lonko Teodoro Huenumán, recientemente fallecido. La idea es que los jesuitas podamos, desde una convivencia en sintonía, discernir caminos de solución para el serio problema de nuestra convivencia con la nación mapuche.

P. JOSE ALDUNATE, S.J.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 794, 22 de noviembre, 2013)

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|