Documento sin título

Buscar |

|

|

Ultimo Editorial |

|

Homenaje contra el Olvido |

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

Publicidad del Estado |

El fallo de la Fiscalia

|

Regalo |

|

|

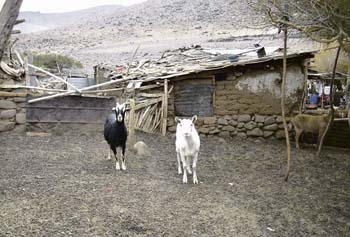

Sequía y desolación Sequía y desolación

Las comunidades agrícolas de la Región de Coquimbo soportan una catástrofe por la sequía y pobreza. Sus animales mueren y la poca ayuda gubernamental no alcanza para todos. Denuncian que no solo la sequía explica la crónica falta de agua, agravada en la última década. También las enormes extracciones de agua subterránea de las empresas mineras y el modelo agroindustrial. Un litro de agua por segundo puede costar sesenta millones de pesos o más. Y las comunidades no pueden competir, pues el Código de Aguas favorece a las grandes empresas mineras, que son, precisamente, las dueñas del agua.

Comunidades del valle alto del Choapa, como Batuco, Coirón, Quelén, Llimpo, Tranquilla, Chillepín y Cuncumén, solicitaron a la Dirección General de Aguas (DGA) dejar sin efecto una resolución que entrega nuevos derechos de aguas subterráneas en la cuenca del Choapa, una de las más afectadas por la sequía. En la Provincia de Choapa, la Minera Los Pelambres (MLP) es dueña y señora del agua. Pobladores de Salamanca han denunciado, además, los accidentes de la minera que han contaminado el río Cuncumén, la quebrada La Borrega y el río Choapa, afectando comunidades como Aletón, Aguas Tiralarga, Los Arriendos y El Bosque. Algo similar sucede en el tranque de relaves El Mauro, también propiedad de MLP, que afecta al poblado de Caimanes, en la comuna de Los Vilos.

Quienes hoy se benefician del recurso hídrico son los “titulares de los derechos de agua”, lo que está provocando la lenta desaparición de las comunidades agrícolas. La continua demanda minera ha impuesto mayor presión a territorios que ya presentaban estrés hídrico.

“Con la sequía, cada vez más frecuente y prolongada, sin los deshielos y la falta de nieve, la agricultura familiar no será sustentable. Para proteger el recurso y las comunidades, se debe cambiar el Código del Aguas”, dice Jan van Dijk, secretario del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (Modema), agricultor de Los Choros. En la comuna de La Higuera -frontera del desierto de Atacama-, la falta de agua provoca estragos. En toda la IV Región ríos y embalses están en un nivel bajísimo: lo acumulado en tranques es sólo un 18% de la capacidad total de embalse. Andrés Alvarez, presidente del Modema, denuncia extracciones ilegales de agua desde pozos en Trapiche, por camiones de la minera Barrick Gold: “Riegan el camino nuevo a Pascua Lama con agua de los cultivos... Diariamente seis o siete camiones sacan 30 mil litros de agua cada uno. Por eso, es urgente nacionalizar el agua y modificar el Código de Aguas, recuperando el estatus legal del agua como bien nacional de uso público”, dice Alvarez.

ROBO DEL AGUA

Para las comunidades agrícolas lo más grave es el monopolio de los derechos de agua y la intensificación de su uso por las grandes mineras y agroindustrias. A lo que se agrega la sequía y robo de agua. Según la antropóloga Elizabeth Jiménez, más allá de los fenómenos climáticos, la escasez hídrica “es un problema político relacionado al acceso, distribución y regulación social del uso del agua. Las actuales tensiones que atraviesan la gestión hídrica en los territorios rurales, emergen de las políticas de desarrollo neoliberal impuestas por la dictadura. En el Código de Aguas el recurso es redefinido como un bien económico transable en el mercado, separado de la tierra. Es importante subrayar que el derecho de aprovechamiento de las aguas se declara susceptible de dominio, lo que implica su entrega a los privados de manera perpetua, incondicional y sin mediar retribución económica. El orden neoliberal se organiza espacialmente en torno a la agroindustria monoproductora que -en un contexto de escasez- controla el agua. Las familias campesinas, por su lado, se proletarizan bajo la figura del temporero, integrándose precariamente en un mercado laboral flexible que se mueve al ritmo de la oferta y demanda internacional, sin mayor regulación por parte del Estado”.

“Falta una política nacional de recursos hídricos y un nuevo Código de Aguas; un manejo integrado de cuencas hidrográficas; el establecimiento de caudales ecológicos mínimos y la revalorización del agua como bien nacional de uso público. Se está ignorando el estado en que se encuentran las aguas subterráneas. El agua debe estar disponible para las comunidades y todos debemos preocuparnos por la conservación de los ecosistemas”, agrega Andrés Alvarez.

Aunque según el Ministerio de Obras Públicas el caudal de la cuenca de Los Choros bajó entre 10 a 15%, 127 nuevos proyectos mineros se han presentado en la comuna de La Higuera. El acuífero de Los Choros está dividido en cinco subacuíferos, de los cuales tres están cerrados y no se puede solicitar más derechos. El nivel de agua en norias y pozos en la localidad de Trapiche ha bajado ocho metros en los últimos siete años, y ni el gobierno regional ni el municipio han enfrentado el problema, afirma el Modema. Técnicamente, no se debería sacar más agua, pero se sigue satisfaciendo a las mineras y sus negocios.

“El 90% de los derechos de agua están en manos de tres empresas, a perpetuidad y sin costo, situación que sólo se da en Chile”, dice Jan van Dijk. Hasta 55.000 dólares por litro de agua por segundo pagan las mineras. “Un privado de la comuna vendió sus derechos de aprovechamiento a una minera: 796 litros por segundo al precio de mercado. Y aunque estamos en época de sequía y en zona de desertificación extrema, continúan las denuncias por mal uso y robo de agua desde pozos no autorizados. Hay inescrupulosos que solo ven la posibilidad de hacer negocios, pidiendo un derecho de aprovechamiento de aguas sin el interés de desarrollar ningún proyecto, sino que para retener el derecho hasta que aparezca un interesado y vendérselo”, agrega Van Dijk.

Modema ha denunciado la precaria e inefectiva protección legal en relación con los constantes robos y extracciones desde pozos en Punta Colorada y Tres Cruces, y lo engorroso del proceso de denuncia ante la Dirección General del Agua (DGA). Con la denuncia anterior se tardó tres años para que se dictara una resolución: se sancionó a los responsables con una multa de solo 20 UTM. Hay gran cantidad de proyectos mineros en La Higuera y la legislación permite a los dueños de los derechos de agua venderlos a cualquiera. “Las multas son muy bajas y no son un factor disuasivo. Existe poca fiscalización y no es fácil hacer una denuncia ante la DGA. Se requiere ‘evidencia’, pero muchas extracciones se hacen de noche, en camiones sin patente”, señala Van Dijk.

Según las comunidades agrícolas los niveles de los pozos seguirán bajando, pues se requiere de por lo menos tres años de abundante lluvia para recuperar los acuíferos en las zonas más afectadas por la sequía.

COMUNIDADES O AGROINDUSTRIA

Mirtha Gallardo, presidenta de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas de la Provincia del Limarí, dice que la falta de agua afecta directamente “a las familias que vivimos en el secano, precisamente donde se ubican las comunidades agrícolas, forma particular de tenencia de tierra que en un 97% se encuentran en la Región de Coquimbo. Las comunidades agrícolas ocupamos el 25% del territorio, pero poseemos menos del 0.001% de las aguas superficiales, que son almacenadas en tres grandes embalses: Paloma, Recoleta y Cogotí”. Agrega que las dificultades para acceder al agua se acrecientan aún más con la separación de la tierra del derecho al agua.

Según Elizabeth Jiménez, los conflictos por el agua deben comprenderse en función de los modelos de desarrollo y el tipo de democracia: “Chile es una sociedad mercadocéntrica, donde el mercado regula las relaciones sociales y entre los humanos y la naturaleza. También es una sociedad con importantes déficit democráticos. Por eso el agua es una mercancía y los problemas asociados a su gestión son ‘asuntos tecnocráticos’. La privatización del agua es funcional a las dinámicas de ‘acumulación por desposesión’, que caracterizan la actual etapa del capitalismo globalizado. Mientras no se cuestione el modelo neoliberal de desarrollo, los conflictos por el agua seguirán siendo problemas locales, que se resuelven al interior del mercado, con más bonos o más vigilancia de las leyes, que no son capaces de convocar a la movilización ciudadana ni abrir un debate político amplio que valore la participación como fundamento de una mejor democracia. El problema de la escasez hídrica no se resuelve bombardeando nubes, sino democratizando la gestión del agua. Para ello se requiere debatir el modelo de desarrollo y mirar más allá de los problemas locales”, dice.

Con la llegada de la agroindustria de exportación se comenzó a explotar el agua subterránea a través de excavación de pozos, llegando incluso a agotar acuíferos, afectando directamente a comuneros y campesinos que tienen como principal fuente de agua para su consumo y el de sus animales pequeños pozos y vertientes.

“Hoy lo normal es que no llueva. Frente a esa particularidad, cada día se nos hace más difícil vivir en el campo. Desde enero, la IV Región es zona de emergencia. Por lo tanto, todas las ayudas han sido para quienes están en los programas de Indap, lo que representa un pequeño grupo. La zona de catástrofe incorpora a todas las personas que estén afectadas por el déficit hídrico: crianceros, pequeños agricultores, trabajadores, etc., y sólo se pueden canalizar las demandas a través de los municipios de diez comunas declaradas zona de catástrofe. Pero los municipios no entregan información a todos, y si no hay demanda levantada, no entregan recursos. Incluso no permiten que los dirigentes hagan llegar las demandas de personas que no estén inscritas, aunque sus animales se estén muriendo”, denuncia Mirtha Gallardo. Agrega que algunos funcionarios se aprovechan del problema para sus campañas políticas. “Presentaremos una propuesta, como comunidades agrícolas del Limarí, que tiene que ver con el fondo de esta catástrofe. Exigiremos que se generen políticas con la realidad que tenemos en la región, y no estar con enmiendas puntuales todos los años. Necesitamos que las acciones y programas que se implementen se enmarquen en la política de desarrollo rural, que fue diseñada y consensuada con los diferentes actores, campesinos, comuneros, crianceros, municipios y gobierno. Fue trabajada en el gobierno anterior y se aprobó con la actual administración. Queremos que ese esfuerzo no quede en el papel”, dice.

Algunas de las propuestas de las comunidades agrícolas son la condonación de las deudas de campesinos en Indap, bancos y financieras; subsidios para la construcción e instalación de paneles solares para la energía de las casas rurales; créditos blandos y a través de una entidad del Estado donde no haya discriminación para campesinos de primera, que califican en un instrumento, y para otros que son de segunda, que no califican en Indap; renacionalización del agua; modificación del Código de Aguas; aumento de los recursos para recuperación de suelos degradados; paso de veranadas, y que los fiscalizadores del SAG no maten animales a los crianceros; una ley de riego que contemple a la agricultura familiar para mejorar sus obras de riego, estanques y sistemas de conducción y distribución de agua; profundizar y hacer más pozos; hacer y mejorar bebederos comunitarios; entregar forraje y suplemento alimenticio para animales; pago de fletes de camiones para que los campesinos compren pasto en el sur, que está a mitad de precio de lo que se paga en la Región.

Elizabeth Jiménez dice que el modelo de desarrollo neoliberal define la gestión del agua, y también las estrategias usadas para enfrentar los problemas de la sequía: “Siguiendo la lógica de focalización, las políticas públicas producen verdaderos mercados de asistencia estatal, donde sujetos y comunidades deben competir por subsidios y bonos de emergencia agrícola. Situación que genera nuevas tensiones al interior de las comunidades, pues se promueve la competitividad o bien un tipo de asociatividad neoliberal. Las políticas neoliberales privatizan los problemas del agua, al definirlos en función de necesidades particulares que pueden ser mitigadas en el corto plazo a través de subsidios. De esa forma, el problema se despolitiza, pues la ayuda focalizada que permite la integración -parcial y diferenciada- al mercado, inmoviliza la demanda por el derecho humano al agua, el cuestionamiento al orden social que permite la desigualdad en el acceso al bien y la construcción de alternativas de gestión hídrica, cuyo horizonte sea el bien común y no la competitividad individual en el mercado”. Explica que el auge exportador permitió la incorporación de tecnologías que optimizan el uso del agua e infraestructura de almacenamiento para asegurar la dotación en tiempos de crisis, pero los terrenos de secano, donde (…)

ARNALDO PEREZ GUERRA

En Coquimbo y Ovalle

(Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 766, 14 de septiembre, 2012)

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|