|

Documento sin título

|

El imperio de Internet El imperio de Internet

1. SOLO ESTADOS UNIDOS ES SOBERANO

En el mundo de hoy solo Estados Unidos es soberano. Desde que Internet se convirtió en el sistema nervioso central de la economía, la investigación, la información y la política, las fronteras estadounidenses extendieron sus límites a toda la geografía planetaria, aunque los viejos mapas digan otra cosa.

Su fuerza parece difusa, porque está encubierta con números IP, nombres de dominio, cables transatlánticos, conexiones satelitales y una retórica de la neutralidad que nos vende el sueño de que estamos en la ruta del desarrollo y el progreso. Sin embargo, nunca fue más imperial ese país que cuando se convirtió en el zar del ciberespacio, con total inconciencia de que su modelo de acceso, dependiente de las lógicas del mercado y la depredación ecológica, no solo cava la tumba de nuestros nietos, sino la de los suyos.

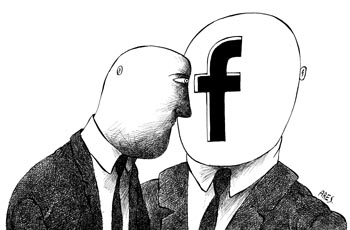

Los “señores de las redes” traen una nueva e intensa concentración comunicativa y cultural, mucho más global que la de las industrias culturales transnacionales o nacionales. En la actualidad hay pocas instituciones públicas en un nivel nacional o global que puedan enfrentar estas cuestiones. No existe Estado-nación que pueda remodelar esa red por sí solo, aún con normativas locales de protección antimonopólica y políticas de sostenibilidad en el orden social, ecológico, económico y tecnológico. Todavía menos puede construir una alternativa viable desconectado de la llamada “sociedad informacional”, cuya sombra -intangible, pero no por eso menos real-, alcanza incluso a quienes están fuera de la Internet.

La red es el corazón de un sistema supranacional, el ciberespacio, que se ha agregado a la realidad del planeta como una nueva capa a la atmósfera donde, como decía Fidel Castro en el congreso de la Felap celebrado en La Habana en 1999, lo más globalizado es la desinformación y la mentira.

Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, América Latina es la región más dependiente de EE.UU. en términos del tráfico de Internet. Más del 90 por ciento de la información electrónica de la región pasa por algún nodo administrado directa o indirectamente por Estados Unidos, fundamentalmente por el llamado “NAP de las Américas”, en Miami, y se calcula que entre un 80 y un 70 por ciento de los datos que intercambian internamente los países latinoamericanos, también van a ciudades estadounidenses, donde se ubican diez de los trece servidores raíces que conforman el código maestro de la Internet.

¿Se puede hablar de soberanía y sostenibilidad si la mayoría de las comunicaciones en vez de acercar a nuestro países, los alejan? ¿Qué autoridad ostentamos si nuestras comunicaciones pasan por el escrutinio de los puntos de control y espionaje en Estados Unidos, al que como tontos útiles les pagamos por ello un ciberpeaje? ¿Hay independencia cuando las estrategias de un país al final acatan los caprichos de las empresas de Internet, que básicamente venden al mejor postor nuestros contenidos, con un considerable derroche de recursos y energía?

2. CONECTIVIDAD EFECTIVA

Esa es una primera mirada del problema. Veamos una segunda: tal escenario está encadenado con un programa más amplio para América Latina de control de los contenidos y de los entornos de participación de la ciudadanía. Un buen tema para el magnífico “Proyecto censurado”, de la Universidad de Sonoma, con el cual colabora Ernesto Carmona, es cómo ha evolucionado la operación de “conectividad efectiva”, aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en 2011. Se trata de un plan, declarado en un documento público del Congreso estadounidense, para “expandir” los nuevos medios sociales en el continente, enfocados en la promoción de los intereses norteamericanos en la región. El documento explica cuál es el interés de Estados Unidos en las llamadas redes sociales del continente:

“Con más del 50% de la población del mundo menor de 30 años de edad, los nuevos medios sociales y las tecnologías asociadas, que son tan populares dentro de este grupo demográfico, seguirán revolucionando las comunicaciones en el futuro. Estas tecnologías pueden favorecer el cambio político, mejorar la eficiencia del gobierno, y contribuir al crecimiento económico (…) Los medios sociales y los incentivos tecnológicos en América Latina sobre la base de las realidades políticas, económicas y sociales serán cruciales para el éxito de los esfuerzos gubernamentales de EE.UU. en la región”.

Este documento resume la visita de una comisión de expertos a varios países de América Latina para conocer in situ las políticas y financiamientos en esta área, además de entrevistas con directivos de las principales empresas de Internet y funcionarios norteamericanos. Concluye con recomendaciones específicas para cada uno de nuestros países, que implica: “aumentar la conectividad y reducir al mínimo los riesgos críticos para EE.UU. Para eso, nuestro gobierno debe ser el líder en la inversión de infraestructura”. Y añade: “El número de usuarios de los medios sociales se incrementa exponencialmente y como la novedad se convierte en la norma, las posibilidades de influir en el discurso político y la política en el futuro están ahí”.

¿Qué hay detrás de este modelo de “conectividad efectiva” para América Latina? La visión instrumental del ser humano, susceptible de ser dominado por las tecnologías digitales. El gobierno de Estados Unidos valora la posibilidad de que unas herramientas creen una simulación de base y a partir de ahí, se derrumben sistemas políticos que no les resulten convenientes. ¿Qué parte de la operación de “conectividad efectiva” ha operado desde las redes sociales en la situación que vive hoy Venezuela, y antes vimos en Bolivia, Brasil, Ecuador y Argentina?

3. LA ERA DE “BIG DATA”

Y un tercer elemento. El más reciente estudio sobre comunicación estratégica en América Latina, el Latin American Communication Monitor de 2017, que consultó a casi mil profesionales de la región, vaticina que la variable fundamental con la que se gestionarán los procesos comunicativos en nuestro continente es el Big Data. No hay otro modo de llegar a los grandes públicos dispersos y fragmentados en esta era de la masificación de los medios.

El Big Data -que es aquella capacidad de procesar datos que solo tienen las máquinas- y la inteligencia artificial permiten a la información interpretarse a sí misma y adelantarse a nuestras intenciones. Solo las grandes empresas están en capacidad de saber más de nosotros que nosotros mismos, y lo más preocupante, tal situación revela lo fácil que está siendo convertir a las cacareadas democracias en dictaduras de la información dispuestas a encerrar a cada ciudadano en una burbuja observable, parametrizada y previsible. La política se ha convertido en tecnopolítica. Los partidos políticos son empresas que compiten en un mercado de los votantes y que capitaliza en las urnas, de acuerdo con el poder de procesamiento de la información, como hemos visto en la campaña de Donald Trump.

A partir de algoritmos que han probado que con 100 likes de una persona en Facebook se puede predecir su orientación sexual, sus opiniones religiosas y políticas, su nivel de inteligencia y de felicidad; que con 250 likes, se puede adivinar el resultado de un test de personalidad mejor que como lo haría la pareja del individuo, y que con unos pocos likes adicionales, se puede saber más de una persona que ella misma, la compañía Cambridge Analytica construyó un perfil sicométrico personal para cada adulto de EE.UU., a través de bases de datos comerciales y análisis de redes sociales. Su herramienta le permitió a los expertos de la campaña de Donald Trump monitorear los datos de 210 millones de estadounidenses y ajustar los mensajes exactamente a los intereses y gustos particulares de cada individuo, proporcionando así el margen clave para la victoria del republicano.

Desde tiempos inmemoriales, la autoridad política ha estado estructurada de manera que, hacia dentro, unos pocos han gobernado a otros muchos mientras que, hacia fuera, el sistema internacional se ha organizado de forma jerárquica con un pequeño centro de poder y una gran periferia. En los dos casos, la dominación se ha basado en la superior capacidad tecnológica. ¿Por qué iban a ser las cosas diferentes ahora en “el imperio de la vigilancia”, como llama a este estado de cosas Ignacio Ramonet?

QUÉ HACER

He tratado de enfocar mi intervención en temas que, desgraciadamente, todavía están lejos de los debates profesionales y de los programas de los movimientos progresistas en América Latina. Sobran los discursos satanizadores o hipnotizados de la Sociedad Informacional, pero faltan programas para intervenir en las políticas públicas y para generar líneas de acción y trabajo definidas para construir un modelo verdaderamente soberano de la información y la comunicación en nuestro continente.

Todavía no se ha logrado concretar en la región un canal propio de fibra óptica, que fue un sueño de Unasur y sigue siendo una asignatura pendiente en América Latina. No tenemos una estrategia sistémica y un marco jurídico homogéneo y fiable que minimice el control norteamericano, asegure que el trafico de la red se intercambie entre países vecinos, fomente el uso de tecnologías que aseguren la confidencialidad de las comunicaciones, preserve los recursos humanos en la región y suprima los obstáculos a la comercialización de instrumentos y servicios digitales avanzados que producimos en nuestro patio.

Debería ser una cuestión clave en los debates políticos y profesionales sobre comunicación, y particularmente, en aquellos donde se discutan la equidad y el desarrollo. Creo que Felap puede y debe involucrarse en este esfuerzo e impulsar redes de observatorios que, además de ofrecer indicadores básicos y alertas sobre la colonización de nuestro espacio digital, permitan recuperar y socializar las buenas prácticas de uso de estas tecnologías y las acciones de resistencia en la región, a partir de la comprensión de que el éxito o el fracaso frente a estas nuevas desigualdades depende de decisiones políticas.

Ernesto Vera, presidente de honor de la Felap y de la Upec, nos llamaba a unir la verdad dispersa como oposición a la mentira organizada. Pero no olvidemos que la mentira nunca viaja sola y ahora el control y la manipulación, sus eternos compañeros, tienen un poder inaudito en el universo digital que asusta a quien no lo comprende.

El poder tecnocientífico es una nueva modalidad de poder y no deberíamos entretenernos con las Arcadias ideales. Pero sí podemos pelear, aprender a lidiar con este mundo y resistir. Juntos

ROSA MIRIAM ELIZALDE (*)

(*) Vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec). El texto corresponde a su ponencia en el XII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), Buenos Aires, mayo de 2017.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 878, 23 de junio 2017).

revistapuntofinal@movistar.cl

www.pf-memoriahistorica.org

www.puntofinal.la

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|