Documento sin título

Buscar |

|

|

Ultimo Editorial |

|

|

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

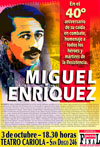

Acto Miguel Enríquez |

|

Regalo |

|

|

México: México:

¿Quién manda?

SE cumplen dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes y las marchas de protesta no disminuyen en México.

Cuernavaca, 20 de noviembre (especial para Punto Final).- Bienvenidos a la “ciudad de la eterna primavera”, capital del Estado de Morelos, cuna y tumba del general Emiliano Zapata, y remanso donde el último de los grandes jefes de la revolución, don Plutarco Elías Calles, concibió el partido único de gobierno con ayuda del embajador de Estados Unidos en México, Dwight W. Morrow.

Ubicado en el centro del país, Morelos colinda al norte con el caótico Distrito Federal, el tenebroso Estado de México al poniente, el ubérrimo/paupérrimo Puebla al este, y el explosivo Guerr… ¡silencio!… que varios contingentes de jóvenes marchan por la ciudad, gritando: “¡Cuidado! ¡Cuidado con Guerrero! ¡Estado, Estado guerrillero!”.

Están indignados, y tienen la razón. Porque el 26 de septiembre pasado un grupo de guardias municipales secuestró y desapareció… ¡uf!... no cierra. ¿Qué logística se requirió para secuestrar y “desaparecer”, en medio de la noche, a los 43 fornidos y alertas muchachos que estudiaban en la combativa Escuela Normal Rural de Ayotzinapa?

Pero hoy también se conmemora el día de la revolución que en 1910 acabó con el régimen de Porfirio Díaz. Sólo que en la ocasión, la gente advierte: “¡Esta marcha no es de fiesta!/ ¡Es de luto y de protesta!”; “¡Uno! ¡dos! ¡tres! ¡cuatro!... ¡treinta y cinco!” (hasta llegar a “cuarenta y tres”). Y pancartas que rezan: “Nos faltan 43/sobra Peña Nieto”.

Sigo. Decía que esta ciudad, en la que el emperador Maximiliano y Carlota se amaron, es parada obligada del tour DF-Taxco-Acapulco, debe su fama a las estrellas de Hollywood y capos de la mafia de Chicago, a sus hermosos y letales alacranes de cuidado y, según fuentes quizá confiables, encabeza el ranking mundial de secuestros, asesinatos y desapariciones.

II

¿Cómo se llegó a esta situación?

Pero antes de fijar algunos hechos históricos, recordemos las atinadas palabras de Chou en Lai, cuando le dijo al presidente Luis Echeverría, de visita en Pekín: “Ningún país del mundo, salvo México, sabe lo que es vivir al lado de otro, imperialista” (1972).

La revolución mexicana empezó con un par de divisas centrales: “Sufragio efectivo, no reelección”, y la proclama de los campesinos liderados por Pancho Villa en el norte, y Zapata en el sur: “Tierra y Libertad”. Pero la revolución recibió también el apoyo de los anarquistas liderados por los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón.

Luego, la traición de Victoriano Huerta, las intrigas del embajador yanqui Henry Lane Wilson y el asesinato del presidente Francisco Madero (1913), permitieron la momentánea unión de todos contra el usurpador. En 1917 fue proclamada una Constitución más radical que la soviética, en 1919 y 1923 Zapata y Villa murieron asesinados, y de 1926 a 1928 tuvo lugar el alzamiento de la Iglesia Católica en el Estado de Jalisco: la “guerra cristera” (250 mil muertos).

A estas alturas, y para los que se inclinan a buscar analogías en los procesos revolucionarios, digamos que en lugar de Lenin, en México “ganó” Kerenski. Pero a diferencia de todas las conocidas, la revolución mexicana nunca tuvo conducción clara y precisa. Así, entre las luchas anárquicas y dispersas de los jefes militares regionales, y las irredentas masas del “México bronco”, nació la idea del partido único que Morrow y Calles concibieron en esta ciudad: dentro de la revolución, todo; fuera, nada.

Más tarde, Lázaro Cárdenas (1934-40) retomó el legado revolucionario de 1910. Sin embargo, el cardenismo se perdió en las inescrutables formas del presidencialismo mexicano. Declive sin retorno que empezó con Manuel Avila Camacho (1940-46), Miguel Alemán (1946-52), a quien el pueblo llamaba “Míster Amigou”, y siguió con Adolfo Ruiz Cortines (1952-58), su tocayo López Mateos (1958-64) y el nefasto Gustavo Díaz Ordaz (1964-70).

La agenda presidencialista combinó el rol del Estado en lo asistencial, y una política exterior relativamente independiente. Hacia afuera, México proyectaba ideales políticos similares a los de países como Yugoslavia o Argelia. Puertas adentro, cooptación, persecución y represión a las organizaciones de campesinos y obreros que impugnaban el poder de la “familia revolucionaria”. Hasta que el 2 de octubre de 1968, la matanza de estudiantes en Tlatelolco (Plaza de las Tres Culturas), expidió el acta de defunción de la revolución mexicana.

En el decenio siguiente, con el boom petrolero, los presidentes Luis Echeverría (1970-76) y José López Portillo (1976-82), pensaron que había llegado la hora de “administrar la abundancia”. Echeverría adhirió entonces al “tercermundismo” de la época. No obstante, vetó una película como La sombra del caudillo, basada en la novela de Martín Luis Guzmán (1929), llevada al cine treinta años después (1960), y autorizada para su proyección pública treinta años después (1990).

Con crudeza y precisión que ya quisieran politólogos y sociólogos a la carta, La sombra del caudillo muestra los engranajes y resortes que de los magnicidio de Madero (1913) y Alvaro Obregón (1928), y de los de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu (1994), mueven las retorcidas formas del crimen de Estado y la política en México, y que a un personaje de Carlos Fuentes, en La región más transparente, le hace decir: “En México, la verdad es un secreto que se transmite a voces”.

Y a propósito… ¿quién fue el subcomandante Marcos?

III

La vida sigue su curso, y transcurre con normalidad “habitual”. Es posible que el crimen de Ayotzinapa haya sido, como dicen, “la gota que rebalsó el vaso”. Pero ayer nomás, tres balazos en la cabeza pusieron fin a la vida de un abogado que almorzaba en una fonda céntrica. Y a mil kilómetros de acá, en Mérida, quedamos enterados del asesinato del ex director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Desde 2000, cuando empezó la “alternancia democrática”, algo denso acontece en México. No hay guerras, agresión bélica extranjera, fuerzas insurgentes que pongan en cuestión al Estado, dictadura de facto, militar o civil. Y aunque un informe presentado en el Senado en 2010 indique que 72 por ciento de los 2 mil 457 municipios del país están infiltrados por células operativas del narcotráfico, me parece que la idea de “Estado fallido” no daría cuenta cabal de la realidad. Las instituciones funcionan, hay libertad de expresión, hay libertad de reunión.

Lo realmente interesante es observar la curva que señala a la violencia como primera causa de mortandad, pegando un respingo a partir de 2005: matanzas de inmigrantes, decapitaciones y operaciones militares de alta precisión, que los medios endosan, invariablemente, al “crimen organizado”. Pero la logística, potencia de fuego, crueldad, inteligencia, infraestructura y audacia de esta suerte de “insurgencia al revés” permiten entrever que sus protagonistas, como en los viejos tiempos de los piratas del Caribe, buscan “un lugar en el mundo”.

De acuerdo con el documento Registros vitales; mortalidad (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi), se observa que a partir de 2007 el número de fallecimientos de hombres a causa de agresiones empieza un ascenso vertiginoso. Pasan de 7 mil 776 en aquel año (inicios del gobierno de Felipe Calderón), a 24 mil 257 en 2011, con un ligero descenso a 23 mil 986 en 2012.

En 2005, México, Estados Unidos y Canadá suscribieron la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan), en la que México quedó amarrado, formalmente, al “área de seguridad nacional” que monitorea el Comando Norte del Pentágono. O sea, la militarización del Tratado de Libre Comercio (TLC, o Nafta por sus siglas en inglés).

“¿Qué cosecha un país que siembra muertos?”. Y otro, con nerudiano aliento y aclaración: “Soy joven/ confieso que estoy viviendo”. En efecto, entre la presidencia Calderón (2006-12), y la que va de Enrique Peña Nieto, los muertos y desaparecidos llenarían dos veces el respetable Estadio Azteca: 150 mil personas. En su mayoría, jóvenes.

Jóvenes que no son blancos, rubios, de ojos azules, ni con estatus medianamente holgado o influencia de papá en los medios. Jóvenes en un país de 120 millones de habitantes, y con 70 por ciento en la pobreza relativa o extrema. Jóvenes que si se rebelan, los matan.

JOSE STEINSLEGER

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 818, 28 de noviembre, 2014)

revistapuntofinal@movistar.cl

www.pf-memoriahistorica.org

www.puntofinal.la

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|