Documento sin título

Buscar |

|

|

último Editorial |

|

Patricia Bravo |

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

Publicidad del Estado |

El fallo de la Fiscalia

|

Regalo |

|

|

Por atropellos al pueblo mapuche Por atropellos al pueblo mapuche

Chile acusado ante la Corte Interamericana

Autor: RAUL BLANCHET MUÑOZ

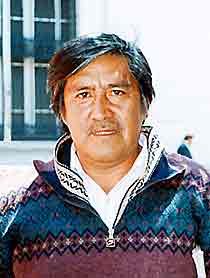

Pascual Huentequeo Pichún Paillalao

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), determinó que el Estado de Chile violó los derechos humanos de ocho comuneros mapuches, consagrados por la Convención Americana que protege esos derechos. El pasado 7 de agosto presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo al análisis de los antecedentes efectuado por la CIDH, las víctimas fueron procesadas y condenadas en base a una normativa ambigua -la Ley Antiterrorista-, que permitió la calificación de las conductas imputadas como delitos de tipo terrorista. Pero además, tales procesamientos y condenas tomaron en consideración el origen étnico de los afectados y sus respectivas calidades de lonkos, werkenes y activistas del pueblo mapuche. Todo ello basado en el contexto del denominado “conflicto mapuche”, sin distinguir entre los actos realizados por reivindicaciones legítimas de este pueblo originario expresados en diversas formas de protesta.

De esta forma, invocar la vinculación o pertenencia de estos dirigentes y activistas al pueblo mapuche constituyó un acto de discriminación con el que se criminalizó la protesta social de este pueblo indígena, hecho que afectó la estructura social e integridad cultural de este pueblo en su conjunto, consigna el informe presentado.

La acusación

La acusación formulada ante la Corte Interamericana por la CIDH denuncia que el Estado de Chile violó el principio de legalidad, el derecho de igualdad ante la ley y de no discriminación, el derecho a la libertad de expresión, el principio de responsabilidad penal individual y presunción de inocencia, el derecho a recurrir del fallo y el derecho a un juez imparcial, en perjuicio de Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Patricio Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Licán, Patricia Roxana Troncoso Robles(1) y Víctor Manuel Ancalaf Llaupe.

También denuncia que el Estado de Chile violó el derecho de defensa de los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún, y del werkén Víctor Ancalaf, específicamente su derecho a contrainterrogar a los testigos presentes en el tribunal. Todos principios y derechos consagrados en diversos artículos de la Convención Americana. Finalmente, la acusación concluye señalando que “las violaciones de los derechos humanos consagrados en los artículos 8, 9, 24, 13 y 23 tuvieron impacto consecuencial sobre la integridad sociocultural del pueblo mapuche como un todo”.

Esta acusación se realizó una vez que fueron agotados los intentos de la CIDH para que las autoridades chilenas acogieran las seis recomendaciones formuladas por ella en noviembre de 2010, en las que solicitó eliminar los efectos de las condenas por terrorismo impuestas a los ocho comuneros; que si las víctimas lo desean, tengan posibilidad de que su condena sea revisada de conformidad con el principio de legalidad, la prohibición de discriminación y las garantías del debido proceso; reparar a las víctimas tanto en el aspecto material como moral por las violaciones declaradas en el informe; adecuar la legislación antiterrorista consagrada en la ley 18.314, de manera que sea compatible con el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención Americana; adecuar la legislación procesal penal interna, de manera que sea compatible con los derechos consagrados en los artículos 8.2 f) y 8.2 h) de la Convención Americana, y adoptar medidas de no repetición, para erradicar el uso de prejuicios discriminatorios con base en el origen étnico en el ejercicio del poder público y, en particular, en la administración de justicia.

Razones de fondo

El abogado Alberto Espinoza Pino, patrocinante de los comuneros, recalca que “la Comisión estimó que el Estado de Chile ha infringido diversas disposiciones de la Convención y que ha violado los derechos humanos. Por eso recomendó resolver esta situación, pero el Estado no adoptó ninguna medida. Por consiguiente, el caso pasó a la Corte Interamericana y el Estado tiene que enfrentar ahora un juicio ante esta instancia, al cual concurrirán los peticionarios a través de sus representaciones: la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)”.

Lo que sigue es un proceso en que las partes se confrontarán ante la Corte, presentarán pruebas, documentos, testigos y alegarán los abogados de los peticionarios y del Estado. Finalmente, el tribunal internacional tomará una decisión que, posiblemente, sea condenatoria contra nuestro país, informa Espinoza.

El caso que se presentó ante la CIDH en 2005, impugna la aplicación de la Ley Antiterrorista, porque considera errada su aplicación, pues criminaliza una lucha reivindicativa histórica del pueblo mapuche, que no posee rasgos de criminalidad y menos ilícitos. Mediante la aplicación de esta ley se califica esa lucha en la forma más grave que establece nuestro ordenamiento jurídico, señalándola como “terrorista”, en circunstancias que se trata de la recuperación de la dignidad y el reconocimiento al que tienen derecho como pueblo originario, fundamenta el abogado. “Se trata de la forma en que el Estado enfrenta una problemática que supera el ámbito de lo jurisdiccional y criminal, puesto que es el problema de la relación del Estado con los pueblos originarios y en particular, con el pueblo mapuche, que es de carácter económico, social, cultural y político y no un problema que deba llevarse a la sede jurisdiccional a través de la peor de las formas, como ha sido tildar de terroristas conductas que bajo ningún punto de vista serían tales”, agrega.

Los gobiernos de Lagos y Bachelet promovieron la aplicación de la Ley Antiterrorista a estos hechos. Incluso en el caso de estos peticionarios -continúa Alberto Espinoza-, “un mismo hecho ha sido calificado como terrorista y no terrorista por los mismos tribunales. Cuando fueron juzgadas algunas personas por el incendio en el fundo Poluco Pidenco, se calificó el hecho -para unos- como terrorista, en tanto para otros, no. Una contradicción que deja en evidencia que la aplicación de la Ley Antiterrorista es arbitraria, ambigua, y que no responde a criterios jurídicos respaldados en el principio de legalidad, originando una situación de injusticia, pues no puede ser que un mismo hecho tenga doble calificación por tribunales”.

Desde el punto de vista procesal, la Ley Antiterrorista ha permitido utilizar testigos sin rostro pagados por la Fiscalía. Lo que impide ejercer con propiedad el derecho a defensa. No se puede contrainterrogar a esos testigos ni cuestionar el testimonio que prestan ante los tribunales.

La CIDH destaca que entre los riesgos de mantener tipos penales amplios como éste, que puedan dar lugar a diversas interpretaciones respecto de la conducta que se considera reprochable penalmente, especialmente en el contexto de persecución y sanción de conductas terroristas, está la aplicación discriminatoria de tales disposiciones. O su utilización para criminalizar contextos generales de protesta social. Ante una falta de definición clara de las conductas que se consideran terroristas, los jueces cuentan con un amplio margen de discrecionalidad para introducir contextos determinantes en la calificación de un acto como terrorista.

Un pueblo agredido

El pueblo mapuche no ha ejecutado actos de terrorismo ni ilícitos, insiste Alberto Espinoza. Se ha manifestado mediante formas de lucha que resultan justificadas en el contexto de un Estado que ha sido represivo por siglos y ha implementado un sistema económico contradictorio con los valores del pueblo mapuche. El sistema capitalista neoliberal se ha expresado en la apropiación de tierras por parte de las forestales y transnacionales. El pueblo mapuche tiene profundo sentido y valoración de la tierra, y su vinculación con ella difiere absolutamente de la relación que el modelo capitalista establece con su propiedad, que es privada, como un bien de consumo, y lo único que procura es obtener ganancias sin importar los costos desde el punto de vista del medioambiente y para los pueblos históricamente propietarios de la tierra.

La persecución contra las autoridades originarias del pueblo mapuche representa una impugnación a la cultura de este pueblo. Explica el abogado que Pascual Pichún y Segundo Norín son lonkos, es decir, los más altos líderes o jefes de sus respectivas comunidades. Víctor Ancalaf es werkén, esto es, mensajero de su comunidad, conformando con el lonko respectivo el cuadro de dirigencia indígena local. “Entonces, claramente hay ahí una intencionalidad por parte del Estado. Sus imputaciones están dirigidas en contra de la jefatura. Hay selectividad en la criminalización, con clara intención política: desarticular, golpear donde más pueda doler al pueblo mapuche o sea, golpear a sus jefes, a sus líderes”.

Por ello la presentación a la Corte Interamericana consigna que (...)

Este artículo se publicó completo en “Punto Final”, edición Nº 745, 28 de octubre, 2011

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|