Documento sin título

Buscar |

|

|

último Editorial |

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

Publicidad del Estado |

El fallo de la Fiscalia

|

Regalo |

|

|

La generación de 1842 La generación de 1842

Por una cultura nacional

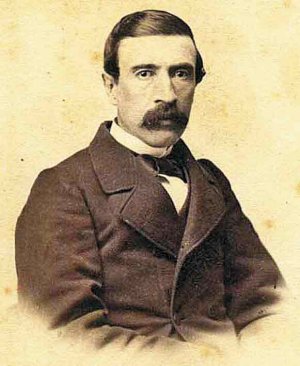

JOSE Victorino Lastarria: llamó a una auténtica cultura nacional.

La generación de 1842 es considerada como fundacional en la literatura chilena. Con ella comienza un desarrollo que se mantiene hasta hoy. Son preferibles, según parece, las fechas emblemáticas antes de asumir que se trata de procesos que, cuando son profundos, cuesta saber de dónde vienen y cómo se han perfilado hasta definirse con un objetivo claro.

1842 aparece como un año clave. Incluso se señala una fecha completa, el 3 de mayo de 1842, cuando el joven José Victorino Lastarria, ante la Sociedad Literaria -que se acababa de fundar en Santiago-, llamó a una auténtica cultura de cuño nacional que permitiera liberarse de las rémoras del coloniaje y el oscurantismo. Las ideas no eran nuevas. Casi sesenta años antes, Noah Webster, en Estados Unidos, había escrito: “América debe ser tan independiente en literatura como en política”. En Argentina, Esteban Echeverría había dicho más o menos lo mismo. Y diversos escritores y artistas en otros países formulaban igual preocupación. En Chile hacía más de diez años que José Joaquín de Mora, exiliado español, apóstol del liberalismo, había abierto el debate. Y también Andrés Bello, que acababa de llegar contratado por el gobierno de Francisco Antonio Pinto.

La diferencia sin embargo era clara. La generación de 1842 fue una generación de jóvenes. Su impulsor y líder, Lastarria, tenía veinticinco años cuando leyó su famoso discurso. Los miembros de la Sociedad eran de su edad o menores. En septiembre de ese año, en el concurso de poesía organizado por la Sociedad Literaria, el primer premio fue conferido a Santiago Lindsay, de 24 años, y los cinco premios siguientes fueron para jóvenes de más o menos veinte años, e incluso menos. Uno de ellos era Francisco Bilbao. Lastarria, por su parte, tenía apenas la edad mínima para ser sujeto pleno de derechos, de acuerdo a la legislación de entonces. Y ya era una figura notable. Abogado, académico, escritor, de origen modesto, era considerado el líder de su generación. Desde antes de cumplir veinte años, no descansaba en la difusión del liberalismo para enfrentar a los pelucones que se habían apoderado del poder en 1831, estableciendo una dictadura bajo la férula de Diego Portales y la presidencia de Joaquín Prieto.

Radicar en la generación de 1842 la fuente original de la literatura chilena puede parecer exagerado. ¿O acaso no puede (o debe) entenderse en esa categoría a parte de la literatura colonial, al menos la escrita por chilenos? ¿Es que Pedro de Oña, Alonso de Ovalle, Manuel Lacunza o Juan Ignacio Molina no son fundadores de nuestras letras? Por otro lado, ¿no hubo entre 1810 y 1820 -y después- una expresión literaria propia, representada por ejemplo por Camilo Henríquez, Juan Egaña, José Manuel Infante, Manuel de Salas o Manuel José Gandarillas?

Oscurantismo autoritario

El gobierno de Prieto trató de restaurar el oscurantismo. Censura, estado de sitio, consejos de guerra, cárceles ambulantes fueron herramientas normales del poder. Desaparecieron los periódicos opositores. Los militares liberales fueron dados de baja y silenciados los intelectuales peligrosos. Pero la vertiente ilustrada de la emancipación política pugnaba por expresarse. En 1832, Andrés Bello defendía la libertad de expresión en estos términos: “Comprimir la conciencia y someter el entendimiento y la razón a la voluntad de un calificador arbitrario; condenar a las llamas trabajos mentales que descubren verdades porque se oponen a conciencias privadas; obligar a juzgar del modo que se manda, sin permitir que se piense; privar al hombre del ejercicio de todas las facultades intelectuales dejándolo reducido al estado de un bruto domesticado, son cosas que el tiempo hará increíbles”. La censura iba acompañada muchas veces de acciones de fuerza. En 1835, uno de los escasos periódicos liberales que subsistían denunciaba que en San Felipe se habían quemado unos 500 libros considerados impíos, por incitación de un sacerdote fanático.

Sin embargo, con la generación de 1842 comienza una reflexión sobre el país y la cultura. Se va estructurando una corriente generacional que producirá frutos más adelante. En ese sentido, puede considerarse como el inicio de la cultura republicana chilena, parte de un proceso general de avance de las ideas liberales. José Victorino Lastarria fue el liberal más importante del país hasta su muerte, en 1888. Luchaba por la construcción de una hegemonía ideológica democratizadora, laica, con amplio desarrollo de la instrucción pública, con clara definición de poderes y transparencia electoral. En ese cuadro, la cultura era clave tanto por su relación con la instrucción como por el desarrollo de un pensamiento y una sensibilidad colectivos que posibilitaran el progreso. Se hablaba de “regeneración” de la sociedad, aludiendo a la eliminación de las trabas oscurantistas y autoritarias impuestas por los pelucones desde 1831.

En su discurso ante la Sociedad Literaria, Lastarria dijo: “La literatura debe dirigirse a todo un pueblo, debe representarlo todo entero, así como los gobernantes deben ser el resumen de todas las fuerzas sociales”. Y más adelante remarcó: “Fuerza es que seamos originales, tenemos dentro de nuestra sociedad todos los elementos para serlo. Para convertir nuestra literatura en expresión auténtica de nuestra nacionalidad. La nacionalidad de una literatura consiste en que tenga vida propia, en que sea peculiar al pueblo que la posee, conservando fielmente la estampa de su carácter, de ese carácter que reproducirá tanto mejor mientras sea más popular”. También agregó: “Es preciso que la literatura no sea el exclusivo patrimonio de una clase privilegiada, que no se encierre en un círculo estrecho, porque entonces acabará por someterse a un gusto apocado a fuerza de sutilezas. Al contrario, debe hacer hablar a todos los sentimientos de la naturaleza humana y reflejar todas las afecciones de la multitud, que en definitiva es el mejor juez, no de los procedimientos del arte, sí de sus efectos”. Originalidad que también provocaba polémicas, como lo indica un artículo publicado en 1846 en el periódico El Mosaico, que señalaba que “una literatura nacional no se tiene sólo con quererla” y que para conseguirla, se necesitaría un largo proceso.

Por qué el cambio

Había condiciones para un cambio cultural. El asesinato de Portales y el triunfo en la guerra contra la Confederación Perú-boliviana habían disminuido las tensiones políticas, lo que se notó de inmediato en los años finales de la presidencia de Prieto. El gobierno de su sucesor, el general Manuel Bulnes se interpretó también como una reconciliación entre pipiolos y pelucones, aunque éstos seguían gobernando. Bulnes, sobrino de Prieto, estaba casado con una hija de Francisco Antonio Pinto, el último presidente liberal.

Más importante que el cuadro político era, sin embargo, la normalización de la vida cotidiana. Ya no funcionaban los consejos de guerra y se abrían espacios para los opositores, mientras la economía progresaba. La agricultura comenzaba producir de manera regular, terminadas las montoneras realistas al sur de Chillán. Se volvía a exportar ganado, charqui, cueros y cereales. En el norte, el descubrimiento de Chañarcillo anunciaba un foco de riqueza que atraía a chilenos y extranjeros. La minería hacía prosperar a Copiapó, que se convertía en uno de los centros de la economía del país. Las inversiones británicas entre 1820 y 1840 habían subido en más de un 80 por ciento. Se creaban importantes planteles de educación: la Universidad de Chile, la Escuela Normal de Preceptores, la Academia de Bellas Artes, la Escuela de Artes y Oficios, el Conservatorio Nacional de Música. Se multiplicaban las escuelas, las revistas y los periódicos y las mujeres comenzaron a aparecer en la escena social.

El auge cultural, relativo en una sociedad oligárquica en que el pueblo era en su inmensa mayoría analfabeto, empezó a producir consecuencias políticas. Entre ellas, la efervescencia de los jóvenes, alumnos del Instituto Nacional, de colegios privados y de la Universidad de Chile. Se crean sociedades literarias, aparecen revistas, funcionan nuevas imprentas. En un paréntesis de tolerancia aparece la Sociedad de la Igualdad, que dura poco pero deja hondas huellas que se expresan en las revoluciones de 1851 y 1859 contra Manuel Montt y Antonio Varas, conservadores autoritarios. Los ecos de las revoluciones de 1848 en Europa llegan a Chile, trasmutados sin embargo en resonancias de la revolución francesa de 1789. El romanticismo pasa a ser la escuela literaria de ese tiempo, que según Victor Hugo era el otro nombre del liberalismo en la cultura y el arte.

En ese cuadro, favorecido por el gobierno de Bulnes que no deja de reprimir cuando le parece necesario, se agrega el impacto intelectual y social de la llegada de un grupo de intelectuales argentinos que huyen de la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Destacan entre ellos Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López, Bartolomé Mitre, Domingo del Oro y otros menos conocidos, atraídos no sólo por la estabilidad que les ofrecía Chile sino también por las oportunidades económicas. Otros extranjeros importantes llegan al país: los pintores Raymond de Monvoisin y Mauricio Rugendas, el naturalista Claudio Gay, el científico Ignacio Domeyko, Andrés Antonio Gorbea, matemático y el educador venezolano Simón Rodríguez, son los más relevantes.

A Andrés Bello, José Victorino Lastarria le criticó muchas cosas. Las acusaciones más graves provinieron de sus Recuerdos literarios, publicados cuando Bello hacía tiempo que había muerto. Para algunos, Lastarria quiso agrandar su papel en la historia a costa del venezolano, pero eso es dudoso dados sus propios méritos. No pocos de los cargos y críticas son manifiestamente injustos. Como ese de que Bello tomaba bajo su protección “todas las tradiciones añejas que encadenaban el espíritu humano, cuya independencia queríamos nosotros conquistar”. Olvidaba que el venezolano, que era 37 años mayor que él, ya en 1810 participaba en la lucha independentista. En ese tiempo había viajado a Europa con Bolívar, mandatado por la Junta de Caracas y estuvo cerca de 30 años exiliado en Londres, participando en toda clase de iniciativas y conspiraciones para liberar las tierras americanas del dominio español. Dos grandes poemas, la “Alocución a la poesía” y el “Canto a la agricultura de la zona tórrida”, de mediados de la década de 1820, cantan a la naturaleza de las tierras americanas y también a las luchas por la independencia.

Por otra parte, el trabajo de Bello en el Código Civil chileno significó romper con la legislación civil española, así como su reforma ortográfica y su Gramática fueron muestras de independencia crítica frente a la Real Academia Española. Su adscripción al sensualismo inglés separaba aguas de la tradición escolástica y de la orientación religiosa española. Bello no hacía alardes, pero podía exhibir mayores realizaciones. Con todo, los méritos de Lastarria son indiscutibles. La generación romántico-nacionalista se imponía. Veintisiete años después, Lastarria seguía en la brecha. En la inauguración del Círculo de Amigos de las Letras, decía: “Sí, debemos reconstruir nuestra literatura (…) ¿Construir qué? ¿Construir a dónde? ¿Construir cómo? Respondemos: Construir el pueblo. Construirlo en el progreso. ¡Construirlo por la luz!”.

Importancia de Lastarria

El papel de José Victorino Lastarria es analizado actualmente en forma más matizada en el plano cultural. Su importancia propiamente literaria cede lugar a la que tuvo como facilitador de la creación de un ámbito para el desarrollo cultural. Ese es su gran mérito y su timbre de gloria. Bernardo Subercaseaux lo dice: “Lastarria promueve la emancipación literaria y la fundación de una cultura nacional con una vehemencia que no tiene paralelo durante el siglo. La carga ideológica y la índole docente de sus escritos, aunque limitante en el plano estético, contribuyeron a fomentar el espacio histórico-cultural en que se gestan novelas como Martín Rivas. Cuando afirmamos que es un autor básico decimos, entonces, que es un autor más importante para la historia literaria que para la literatura, para el sistema literario en su conjunto y para su estudio en términos de proceso que para el husmeo filológico-estético de una obra determinada”. (Lastarria, ideología y literatura, p. 304).

El balance no disminuye la grandeza de Lastarria como figura central de la generación de 1842, sin olvidar a Francisco Bilbao, que posiblemente hasta hoy resulta el más interesante y perdurable integrante de esa generación pese a no ser estrictamente un literato. Bilbao luchó con denuedo contra la intolerancia religiosa, la superstición y bregó sin descanso por un porvenir liberador para la Humanidad. Fue también el adelantado que llamó a cerrar filas ante la codicia del Norte y la prepotencia de Estados Unidos.

El año 1842 seguirá siendo un hito en nuestra historia. Sin duda, puede considerarse el año del nacimiento de una generación señera para la cultura republicana chilena. Lastarria, Vicuña Mackenna y Bilbao, por citar a tres de sus figuras, fueron latinoamericanistas reconocidos y con ellos muchos otros que pesaron en el campo político. Fue una aventura osada y exitosa en el largo plazo, porque sus frutos no pudieron verse de inmediato. A lo menos en el plano literario. La pugna (si es que la hubo en los términos en que se la quiere ver) entre Lastarria y Bello se fue diluyendo con los años. Ni la originalidad absoluta era posible ni tampoco una cultura que ignorara o rechazara sus raíces.

¿Qué resultó en definitiva? A tropezones fue emergiendo una cultura nueva, distinta de la imperante hasta 1840. Los frutos fueron desiguales: mientras en pocos años se fue conformando una escuela de historiadores que tuvo sus cumbres en los hermanos Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui, Ramón Sotomayor Valdés, Benjamín Vicuña Mackenna, Gonzalo Bulnes y, sobre todo, Diego Barros Arana, la novela no despegó plenamente hasta Alberto Blest Gana, mientras en poesía se constituyó un respetable grupo de poetas como Guillermo Blest Gana, Guillermo Matta, Eusebio Lillo, Salvador Sanfuentes, José Antonio Soffia. Los relatos costumbristas de José Joaquín Vallejos, Jotabeche, tuvieron un éxito sorprendente. Vendían más ejemplares que los libros de Alejandro Dumas.

Los lectores, que crecían a medida que se extendía la educación, necesitaban leer obras que los acercaran a su propia realidad, al mundo chileno, a su historia, a personajes que se movieran por paisajes conocidos y que se expresaran en el español de Chile y no en el idioma de los extranjeros. Buscaban una literatura asentada firmemente en la realidad de los hombres y mujeres del país y en su contexto social e histórico, cuya corriente principal, hasta ahora, ha estado más cerca del realismo que de los juegos de la imaginación, o del mundo fantástico.

HERNAN SOTO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 725, 23 de diciembre, 2010)

punto@interaccess.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

|

Punto Final

|