|

Documento sin título

|

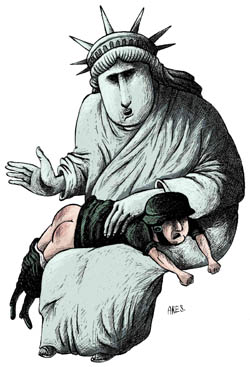

Tacna y Arica Tacna y Arica

El plebiscito que no fue

El presidente de Estados Unidos falló a favor del plebiscito. Lo más probable es que sospechara que un plebiscito limpio era impracticable, pero quería comprobarlo en el terreno. Además, dejaba a Estados Unidos posicionado para intervenir en una negociación bilateral posterior, consolidando su rol político en América del Sur.

El Tratado de Ancón (1883), que puso fin a la guerra entre Chile y Perú, estipuló -entre otras cosas- que la nacionalidad final de las provincias de Tacna y Arica se definiría por un plebiscito a efectuarse diez años después de su ratificación, esto es, en 1894. Por cierto que dicha cláusula fue muy desafortunada porque, dada la mentalidad de la época, era muy improbable que hubiese sido aceptada de buena fe por Chile, que quedó controlando ambos territorios.

En efecto, los gobiernos chilenos no tuvieron ningún interés en cumplir con esa cláusula del tratado, mientras no se “asegurasen” que les sería favorable. Así, el propio presidente Balmaceda le reconoció al corresponsal inglés Maurice Hervey que, “desde hace nueve años estas provincias (Tacna y Arica) han sido dirigidas desde Santiago por medio de gobernadores y otros funcionarios designados por el presidente de Chile, y la política que se ha seguido ha tendido siempre a asegurar una mayoría de votos a favor de la nacionalidad chilena en el próximo plebiscito (…) no es un secreto para nadie que personalmente he usado todo medio a mi alcance para retener las provincias” (Días oscuros en Chile; Edit. Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1974; p. 174).

Posteriormente, en 1913, el ministro Manuel Rivas Vicuña, luego de un viaje al norte reflexionaría: “¡Qué hermosa es Tacna! ¡Qué lástima que no prospere en ella el sentimiento chileno! La impresión sobre el resultado de los trabajos para chilenizar el territorio, no fue más satisfactoria en Arica (…) Las informaciones del gobernador sobre el avance de la chilenización en este departamento, me parecieron demasiado optimistas y no correspondían a la realidad que palpaba. El aplazamiento del plebiscito, previsto en el protocolo Huneeus-Valera (1912), era una medida sabia y prudente que nos daba tiempo para cambiar la fisonomía de la provincia, sin atropellos, y triunfar en el plebiscito en forma limpia y correcta” (Historia política y parlamentaria de Chile, Tomo I; Biblioteca Nacional, Santiago, 1964; p. 351).

EE.UU. EL ARBITRO

Finalmente, Chile y Perú aprobaron en 1922 un protocolo por el cual reconocieron a Estados Unidos como árbitro para definir si procedía o no efectuar el plebiscito sobre Tacna y Arica; y en caso que lo definiere positivamente, que fijase las condiciones del acto. El propio presidente de la época, Arturo Alessandri Palma, le señaló en una carta a Rivas Vicuña, el 13 de julio de 1922, que respecto de un plebiscito “tengo la convicción profunda (…) (de) que lo vamos a ganar en toda la línea, ‘pese a quien pese’” (Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973), Volumen III, Arturo Alessandri y los golpes militares (1920-1925); Edit. Zig-Zag, 1996; p. 265). Y en sus memorias decía que su segunda salida del gobierno (a comienzos de octubre de 1925) “facilitaba la acción subterránea” de quienes “no deseaban ni querían que la solución (con Perú) fuera la que se había perseguido y prometido; la anexión definitiva de Tacna y Arica, mediante el éxito indudable del plebiscito” (Recuerdos de Gobierno; Tomo I; Edit. Nascimento, 1967; p. 159).

De esto se dio perfecta cuenta Carlos Vicuña Fuentes al señalar: “Alessandri (…) logró engañar a casi todos los chilenos y aun a muchos extranjeros, porque el fondo de su política internacional no era, como pretendía, ni la paz ni la justicia, ni mucho menos la subordinación de los intereses y pasiones de Chile a la necesidad de fundar la armonía latino-americana: lo que fundamentalmente perseguía era llegar a un plebiscito celebrado bajo la soberanía chilena, a imitación de los verificados en Europa después del Tratado de Versalles, y ganarlo de todos modos, sin retroceder ante fraude ni violencia alguna” (La tiranía en Chile; LOM, 2002; p. 161).

En este contexto no pueden extrañar los alegatos que presentó Perú frente a Estados Unidos para oponerse a la realización del plebiscito, “aduciendo (…) maniobras chilenas que harían imposible (…) garantizar una consulta objetiva e imparcial. Aquellas maniobras comprendían la clausura de escuelas peruanas en las ‘cautivas’; la expulsión, desde éstas, de sacerdotes de la misma nacionalidad; el cierre de los diarios peruanistas; y una serie de presiones intimidatorias ejercidas sobre los nacionales del Perú: expulsarlos; reclutarlos para el ejército chileno; aplicar violencia contra sus bienes y negocios; negarles trabajo si eran obreros; prohibirles reunirse y usar su bandera, etc.” (Vial; p. 286).

En cualquier caso era evidente que un plebiscito como ese solo podía ganarlo Chile. Como lo reconoce el diplomático e historiador chileno Mario Barros van Buren: “Parece evidente que, a partir de la dictación del laudo arbitral, Perú comprendió que el plebiscito lo tenía perdido. Tan verdad como que en 1893 Tacna y Arica eran suyas (…) En 42 años se habían educado ya tres generaciones de tacneños y ariqueños, tres generaciones viendo ondear el pabellón chileno y desfilar por sus calles a nuestros soldados. Comercio, industria, regadío, hospitales, servicios sociales y administrativos, policía y ornato, todo era chileno. El resultado era indudable” (Historia diplomática de Chile, 1541-1938; Edit. Andrés Bello, 1990; pp. 740-1).

EL FALLO

El presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, falló el 4 de marzo de 1925 a favor de la realización del plebiscito, lo que naturalmente fue recibido como un gran triunfo en Chile, y con gran desazón en Perú. Lo más probable es que el gobierno estadounidense sospechara que un plebiscito limpio era impracticable, pero quería comprobarlo en el terreno. De este modo, evitaría que se lo acusase de prejuzgar contra Chile; pero, a la vez, no avalaría en ningún caso una victoria inicua de nuestro país. Y, además, dejaba a Estados Unidos posicionado para intervenir de alguna manera en una negociación bilateral posterior, consolidando su rol político en América del Sur.

Por otro lado, teniendo en cuenta la gran sagacidad política de Alessandri, su malquerencia histórica respecto de Estados Unidos (compartida hasta bien entrado el siglo XX por la generalidad de la oligarquía chilena), y su seguridad y determinación en el triunfo de Chile, lo más probable es que quisiese utilizar las evidentes pretensiones del país del norte de involucrarse en la región para legitimar el triunfo plebiscitario de Chile, más aún cuando nadie podía en ese tiempo acusar de pro-chileno a Estados Unidos. Aunque como lo veremos más adelante, Alessandri “fue por lana y volvió trasquilado”…

El caso es que el delegado de EE. UU., el general Joseph Pershing (que después, por razones de salud, fue reemplazado por el general William Lassiter) comenzó aceptando la propuesta peruana de generar una “atmósfera plebiscitaria” como requisito previo al acto electoral, atmósfera definida como “una situación de total tranquilidad, y de absoluta igualdad entre Chile y Perú, y entre sus respectivas causas” (Gonzalo Vial; Historia de Chile (1891-1973), Volumen IV, La dictadura de Ibáñez (1925-1931); Edit. Fundación, 1996; p. 317). Es importante resaltar que se conformó una Comisión Plebiscitaria integrada por Chile, Perú y Estados Unidos, que, si no era por unanimidad, adoptaba sus resoluciones por mayoría.

Aquel requisito -en definitiva utópico- fue traduciéndose en crecientes demandas a las autoridades chilenas, las cuales -conscientes de que Chile igual ganaría el plebiscito- se allanaban a cumplir. Pero era tal la desigualdad de posiciones, que se iban generando interminablemente nuevas demandas.

DEMANDAS PERUANAS

Entre las demandas figuraron: “Reducción de los efectivos del ejército chileno en Tacna y Arica; reemplazo de los carabineros, policías y personal de ‘servicio secreto’ actuales de ese territorio, por otros que no hubieran pasado por él; remoción de todo uniformado o policía que desempeñara allí funciones civiles, y de cuanta autoridad la Comisión estimase que entorpecía el acto plebiscitario, y además que los removidos abandonaran Tacna y Arica, excepto si fueran nativos o residentes legales de cualquiera de ellas; derogación de las medidas que restringiesen ingresar al territorio, o abandonarlo, o circular en él; suspensión de la censura postal o telegráfica; regreso de cargo y costo nuestro, para todos quienes reclamasen derecho a voto y probaran haber salido involuntariamente de Tacna o Arica, de 1924 en adelante; y libertad y protección iguales respecto a los ‘meetings’, desfiles, (y) despliegues de banderas (…) de ambas nacionalidades” (Ibid.; p. 319).

Pero lo peor era, según reconoce Gonzalo Vial, que había un clima “de violencia contenida, omnipresente, en crecimiento y que daba continuas aunque pequeñas explosiones”. Clima que atribuye a cuatro circunstancias: “La cercanía cada vez mayor del decisivo acto plebiscitario; la presencia pública -inédita por medio siglo- de la causa peruana y de sus defensores y propagandistas, atacando (y esto era inevitable) a Chile; la enorme irritación (también inevitable) que esa presencia, propaganda y ataques causaba en los chilenizadores ultra; y la natural simpatía y hasta protección que los últimos hallaban de parte de las autoridades locales” (Ibid.; p. 334).

Carlos Jorquera Tolosa reconoce aún más crudamente las trampas chilenas: “Hubo ‘tácticos’ chilenos que reclutaron a ciertos personajes que empezaban a destacarse en la vida nocturna santiaguina (…) El asunto consistía en trasladarse a Tacna para tratar de desalentar, en el terreno, a eventuales votantes a favor de Perú, ya fuere golpeándoles o birlándoles los documentos de identidad. Sobresalieron algunos nombres (…) como (…) Humberto (El Negro) Tobar, dueño del Tap-Room y zar de las noches de Santiago. También en esas tareas ‘de inteligencia’ hicieron sus primeras armas internacionales algunas jóvenes santiaguinas que, posteriormente, serían afamadas ‘tías’ de noctámbulos de la capital” (El Chicho Allende; Edit. Bat, 1990; p. 49).

LA “PARTIJA” DE TACNA Y ARICA

Era tal la imposibilidad de generar un ambiente electoral mínimamente limpio que casi desde el comienzo el general Pershing empezó a presionar privadamente a Chile para que ambos países solucionaran el diferendo a través de una negociación directa. Incluso, de acuerdo a Alessandri, el propio secretario de Estado, Frank Kellogg, impulsó “la idea de buscar una solución política, transaccional, que aceptaran los dos países contendientes, y se lanzó con energía y empeño a buscar aquella fórmula política” (Alessandri; Tomo I; p. 159). Chile aceptó la mediación estadounidense pero sin suspender la realización del plebiscito; en cambio Perú la aceptó, pero con la condición que se suspendiera.

Por último, el 9 de junio de 1926, Lassiter propuso “que se suspendiera el procedimiento plebiscitario, porque según informaciones de su gobierno, el de Chile había ofrecido presentar al día siguiente, jueves 10, ciertas proposiciones de arreglo directo que auguraban éxito” (Ibid.; p. 178). En efecto, dicha propuesta chilena llegó el 10 a Washington y la que, según Alessandri (ya como ex presidente y asesor del embajador Miguel Cruchaga), dejaba “Tacna para Perú, y Arica para Chile, y una faja para Bolivia que remataría en una caleta cuyo nombre no pudimos encontrar en el mapa, Cruchaga, Samuel Claro ni yo. En el telegrama de nuestro gobierno se habla de Caleta de Palos como salida para Bolivia” (Ibid.; p. 182).

Pese a lo anterior, la delegación de Chile se opuso a la propuesta de Lassiter. Y ese mismo día en la tarde el general estadounidense efectuó una larga exposición fundamentando porqué no se podía efectuar un plebiscito libre y cabal. Luego, propuso que la Comisión resolviera: “1° Que un plebiscito libre y correcto como requiere el laudo es de cumplimiento impracticable; 2° Que los procedimientos plebiscitarios quedan terminados (…)” (Ibid.; p. 179); lo que fue aprobado con el concurso peruano en sesión del 14 de junio.

BLOQUEO A BOLIVIA

Además de fracasar el plebiscito, Chile quedó en un mal pie jurídico puesto que el árbitro -Estados Unidos- culpó a nuestro país de la imposibilidad de cumplir el laudo. Esto lo aprovechó Estados Unidos para seguir presionando a Chile para que negociara un acuerdo de transacción con Perú. De este modo, Kellogg planteó a ambos países la “partija” (Tacna para Perú y Arica para Chile), lo que Chile aceptó y no así Perú (ver Vial; Volumen IV; p. 345).

Más adelante, “a fines de 1926, Kellogg renovó sus esfuerzos proponiendo que ambos cedieran todo el territorio en disputa a Bolivia. El gobierno de (Emiliano) Figueroa (…) dio su aceptación favorable en pocos días; aunque condicionándola astutamente a su ratificación plebiscitaria por las poblaciones involucradas”. Perú la rechazó, luego de dos meses “insistiendo en la tesis de que, por nuestro presunto incumplimiento de la cláusula tercera de Ancón, Tacna y Arica habían revertido al Perú de pleno derecho” (Ibid.; p. 346).

Luego, Estados Unidos logró, en julio de 1928, que Chile y Perú reanudaran vínculos diplomáticos y siguieran negociando directamente, con los auspicios pero sin intervención directa del país del norte. Y en el gabinete del entonces presidente Ibáñez hubo “partidarios de una fórmula que incluyese y solucionara las dificultades con Bolivia, dándole mar” (Ibid.).

Finalmente, en 1929 ambos gobiernos se pusieron de acuerdo en la antigua idea de la “partija”. Aunque Perú condicionó su aceptación a que apareciese formalmente como una propuesta de Estados Unidos. Y se agregó una cláusula complementaria (¡propuesta por Chile!) por la que se impedía cualquier acceso soberano al mar de Bolivia por las provincias disputadas si no se contaba con la aquiescencia de ambos países…

Felipe Portales (*)

(*) Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro del autor, Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 845, 22 de enero 2016)

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|