Documento sin título

Buscar |

|

|

Opinión |

|

|

|

Carta al director

|

|

Ediciones

Anteriores. |

|

En

Quioscos |

|

Archivo

Histórico |

|

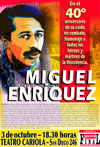

Acto Miguel Enríquez |

|

Regalo |

|

|

Literatura de humor en Chile Literatura de humor en Chile

JOSE Joaquín Vallejo (Jotabeche).

La risa ha sido fuente de muchas polémicas, incluso, en otras épocas, motivo para la hoguera. El problema de la risa de Jesús fue fundamental en la teología medieval, cosa que aprovechó Umberto Eco para escribir El nombre de la rosa. Para la escolástica reír era una afrenta gravísima al voto de silencio. A pesar de ello, abundan las citas humorísticas en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento.

Según algunos, nuestro país no es especialmente alegre. Seríamos más bien grises. Es una idea discutible: los graciosos de televisión y los payasos de micros son exitosos. Nuestro festival de la canción es inimaginable sin bufones. En los cursos de todos los colegios el chistoso es siempre el más popular.

¿Y nuestra literatura? Si se piden ejemplos de obras de humor en una encuesta callejera, los resultados serán desastrosos: casi no habrá ejemplos. En Chile, el gran público no asocia literatura con humor. Quizá Lafourcade tuvo algo de culpa, desde la seriedad que transmitía con su personaje de ‘Cuánto vale el show’. Y eso que las novelas de Lafourcade tienen muchos momentos divertidos. No se habrán enterado los que veían el programa. Skármeta trató de ponerle otra cara a los escritores, pero la obra de Skármeta no es particularmente graciosa.

Es claro que hacer reír no es el fuerte de nuestros escritores (no al nivel de ingleses, españoles o argentinos), pero hay un listado abundante que ha recibido polvo y olvido como premio a sus esfuerzos.

HUMOR EN LA NARRATIVA

Una de las primeras manifestaciones, a mediados del siglo XIX, se encuentra en un cronista: Jotabeche (José Joaquín Vallejo). El se definía como escritor de “artículos de costumbres”. La lectura de Jotabeche no nos lleva a la carcajada, pero su buen humor era persistente. Lo suyo era la crítica social y, en eso, entretiene. Un escritor con más recursos es Rafael Allende, caricaturista y editor de innumerables periódicos. Dentro de su producción literaria está Historia de un perro escrita por su propia pata. Una especie de autobiografía, hilarante a ratos, que cuenta las dichas y desdichas (sobre todo estas últimas) de un perro callejero en el Santiago de finales del siglo XIX. Se inscribe en la tradición que los españoles llaman “picaresca”, continuadores del Lazarillo y del Buscón.

En los albores del siglo XX surge Joaquín Díaz Garcés, un admirador de Jotabeche. Como él, escribió artículos de costumbres y varios cuentos con temática jocosa. Por ejemplo, el cuento “Incendiario”: un hombre quiere quemar su negocio para cobrar el seguro, luego se arrepiente, pero el incendio ocurre igual. Se entrega a la justicia declarándose culpable de desear la estafa.

Un poco más tardío es Jenaro Prieto. Muy conocido por su novela El socio, escribió también Tontilandia, una serie de crónicas de un país imaginario, muy parecido a Chile. Los tontilandeses (y tontilandesas) son descuerados con maestría. Durante casi 30 años aparecieron sus artículos en El Diario Ilustrado, hasta la década del 40. Su descripción de la ciudad, de los chilenos y sus dirigentes parece que hubiera sido escrita ayer.

Otro olvidado es Tancredo Pinochet. Su desgracia es tener el apellido que tiene. Se dedicó a la política al punto de ser precandidato a la Presidencia. Fue uno de los creadores del Partido Nacional. Esto último, que podría enemistarlo con el pueblo, es redimido con otro dato: a principios del siglo XX se disfrazó de inquilino (trabajador cuasi esclavo del campo chileno), introduciéndose en la hacienda del presidente Juan Luis Sanfuentes. Las condiciones miserables y abusivas que descubrió las publicó en una carta abierta a Su Excelencia. Una jugada que causó una pequeña crisis y que contribuyó a divulgar la llamada cuestión social. Tiene un libro muy notable, Autobiografía de un tonto, publicado en la década del 40. Está lleno de situaciones tragicómicas que dice haber vivido en carne propia. Yo lo tuve, lo presté y lo perdí. No he podido hallarlo, a pesar de mis recorridos por San Diego. En una oportunidad casi me echaron: no queremos nada con Pinochet, me gritaron. Un equívoco lamentable que le pesa al pobre Tancredo. Sus chistes los he visto plagiados en muchos programas de televisión.

El año 65 se publica Los escandalosos amores de los filósofos. Un volumen que hace el recorrido de toda la filosofía occidental. De filosofía, poco. Cuando lo leí las carcajadas fueron instantáneas. Anoche, cuando repasaba el libro para esta nota, el efecto se mantenía. Extrañamente del autor (Josefo Leónidas) no se supo más. Hace poco Armando Uribe, hijo del poeta, lo reeditó y pidió por la prensa “luz sobre el paradero del autor para arreglar el tema de los derechos”. Se cree que Josefo Leónidas se llamaba José León Monardes, de quien tampoco hay datos. Puede ser que se trate del seudónimo de algún autor célebre. Desaparecer pudiese ser parte de la humorada.

Ejemplo de autor con seudónimo es Sillie Utternut, periodista inglesa enviada a Chile a finales de los 50, como corresponsal. Su objetivo era cubrir los detalles de una revolución que se fraguaba en nuestro país. Se suponía que estallaría de un momento a otro. Los autores en realidad son Guillermo Blanco y Carlos Ruiz-Tagle. Un dato de humor negro: entre los montajes que armó la dictadura, este libro también tuvo su papel. “Abundante material subversivo”, decía la nota de “60 minutos” que mostraba la portada del libro y algunos M16. Guillermo Blanco continuó escribiendo jocosidades hasta su muerte, el año 2010, a pesar de su aspecto severo.

A principios de los 80 (época que no era para reír, definitivamente) aparece otro nombre que basó su obra en la crítica social: Jorge Sasía. Estuvo una década escribiendo libros de humor que intentaban llegar a la médula de nuestro ser como chilenos. A la altura del unto, Manual de urbanidad para pirulos, Cómo aman los chilenos, Manual de urbanidad para festivaleros, La apertura, etc. Una especie de Coco Legrand de las letras. Su novela No hay pichintún que dure 100 años, fue una apología del dictador. De él no se ha sabido más. Dicen que vive retirado en las montañas. En mi opinión, es uno de los autores más chistosos que han escrito en Chile.

HUMOR EN LA POESIA

La poesía, sin duda, en Chile es un mundo aparte, con códigos propios y una historia paralela. Posee una tradición de seriedad mucho mayor. Suena casi a herejía preguntarse si acaso De Rokha o Mistral reían. Respecto de Gabriela Mistral justamente se publicó hace poco un libro que analizaba la cuestión: La risa de Gabriela, se llamaba. Faltaría uno sobre De Rokha.

Una revisión somera verifica que en nuestras primeras obras poéticas (La Araucana, Arauco domado o Purén indómito) no existen referencias humorísticas. Recién la guerra de independencia trae la producción de sátiras rimadas en hojas sueltas. Antes de eso, no había imprenta en Chile. Los patriotas las compraron para difundir la libertad. La escena era muy medieval, como una aventura de Guillermo Tell: la hoja era pegada en un árbol y allí alguien la leía en voz alta. Como estaba rimada, muchos la aprendían de memoria y la repetían. El pueblo tenía práctica en recordar décimas. Los jesuitas las habían empleado abundantemente (como mecanismo nemotécnico) en la conversión de mapuches y mestizos. Durante toda la primera mitad del siglo XIX siguen apareciendo hojas sueltas con décimas contra los gobiernos conservadores. A partir de 1875, resurge con mucha fuerza en el fenómeno conocido como Lira popular. Entre los poetas de la lira, se repite otra vez el nombre de Rafael Allende. Todos tenían origen humilde. La elite, hasta allí, era escasa en producción humorística. Salvo Daniel Barros Grez, que escribía teatro y narrativa. Se debe esperar hasta Huidobro para que la elite incurra en tales frivolidades. Muy citada es su frase “Los cuatro puntos cardinales son tres: el norte y el sur”. La poesía de Huidobro está llena de estos pequeños juegos. Otra corriente, no muy conocida, fue el runrunismo, tempranamente influida por los dadaístas. Casi siempre experimentos. A veces tienen hallazgos que hacen sonreír, apenas.

Sin duda el primero en incorporar el humor como un recurso plenamente poético es Nicanor Parra, nuevamente influido por su origen popular. Se ha hablado mucho de las dificultades que tuvo. Se le consideraba “el chistosito” o “el payasín”. Pocos vieron el trasfondo. Neruda fue de esos pocos y su apoyo fue clave en la edición de Poemas y Antipoemas. A pesar del desprecio de sus severos contemporáneos, Parra significó un importante avance en la poesía chilena. Su estilo ha sido imitado hasta la saciedad, con mayor o menor fortuna. Entre los primeros: sus amigos de Quebrantahuesos, un diario mural que se instalaba afuera del restaurant El Naturista. Eran Enrique Lihn y Jodorowski. La renovación del mural era esperada con ansia por sus seguidores.

Posteriormente aparecen Juan Luis Martínez y, sobre todo, Rodrigo Lira, ambos con muertes prematuras. Leer a este último es un auténtico placer. En particular para el sentido del humor. Y luego Redolés. Y Polhammer. Puedo seguir dando nombres, porque la risa ya no es enemiga de la poesía. Muchos poetas están quizá ahora mismo declamando, micrófono en mano, en algún bar de mala muerte, verdades escondidas en un chiste de apariencia fácil.

SERIEDAD DE LAS ELITES

Esta revisión es breve y motivada por mis lecturas. Hace falta un estudio en profundidad y, porqué no, la reedición de todos los autores. Porque el humor, cuando es de calidad, es serio y hay que leerlo. Sin embargo, las minorías dirigentes en Chile han exagerado el culto a la gravedad, al punto de utilizarse la expresión “persona seria” como sinónimo de persona respetable. Casi todos los chilenos tienen esa marca a fuego: cuando adquieren su primer trabajo, automáticamente se obligan a sonreír lo menos posible. O los obligan. Recorrer el centro de Santiago es para asustarse. Parece que acá triunfó la opinión de que Jesús no reía jamás. Y que la chacota es cosa de rotos o de indios. Quizá por eso seamos el país sudamericano con menos amigos per cápita, apenas 1.9. Pero cuando el chileno detecta una aglomeración, sabe que al medio hay alguien haciendo payasadas. Le vuelve, tímido, su verdadero ser: se queda todo lo que puede, olvidándose un rato de hacia dónde iba tan apurado.

Ricardo Chamorro

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 814, 3 de octubre, 2014)

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.la

www.pf-memoriahistorica.org

¡¡Suscríbase a PF!!

|

Punto Final

|